第15回ウディコン全作品レビュー

前書き

注意

- このレビューは、筆者個人の独断と偏見によって書かれています。筆者の好みが多分に影響していますことをご了承ください。

- 出来る限り気を付けていますが、一部ネタバレを含む可能性もあります。問題がある場合は、プルリクやTwitter等にてご指摘いただけると助かります。

- レビュー内容は主にプレイ当時のバージョンに基づいています。最新バージョンと動作などが異なる場合がありますが、ご了承ください。

初めに

WOLF RPGエディターコンテスト(ウディコン)は、ウディタ製のゲームを競う、年に一回開催されるコンテストです。

第15回となる今年は、60作品ものゲームがエントリーされました。製作ツールがウディタであれば後は問わないというコンテストであるために、それぞれジャンルも異なれば雰囲気も異なる多種多様な作品が出展されており、様々なゲームを楽しむことができる場となっています。

今年は全作品クリアしつつ、熱中したり感動したり夜を更かしたりと楽しめましたので、ささやかな返礼としてプレイ作品のレビューをしていこうと思います。

なお、筆者は漫画でいえばARIAが好きで、最近の推しなら淡海乃海で、小説でいえば米澤穂信さんが好きで、好きなゲームはFF10で、最近やったゲームではHades、コロぱた、端木斐异闻录あたりが好みです。プレイ時間で言えば、未だにスマブラをやりすぎています。前回のウディコンで一番好きだったのはメトロノームファイトです。

加えて、筆者自身はゲームプログラマーを生業としています。その辺りを評価から差っ引いて考えると、より公平に感じるかもしれません。

ネガティブな感想を見るのが不快という方は、こちらのボタンを切り替えてください。ネガティブな感想を含む項目が隠れます。

補記。投げ銭もあるので開催者の方に遠慮なく還元していきましょう。

凡例

良かった点

- 筆者が良かったと思う点を書き連ねています

気になった点

- プレイ中に気になった点を書き連ねています

- 必要ない方は上記のボタンを押して消してください

レビュー

- レビューの文章を書いています

感想

- ネガティブ/ポジティブにかかわらず感情側に寄った感想を書きます

- より直截的な表現およびネタバレが多いので、基本は非表示にしてあります。読みたい方だけ都度ボタンを押して読んでください

- ここの文章の推敲は甘めです、不適切な表現があるかもしれませんがご了承ください

レビュー

01. 零落と紺碧の海神

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| ノンフィールドRPG+ADV | 冒険者@シロヰ |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 20分 | 1.00 | クリア |

良かった点

- ジュブナイル然とした良いシナリオでした

- ノンフィールドパートはサクサクと進行して良かったです

- 相互のパートがテンポ感を失わないように上手くバランスを取っていました

気になった点

- アイテム枯渇後に3連戦など、やや苦しい運を引くこともありました

- ゲームオーバーが本質的にないので致命ではありません

レビュー

ある夏の物語

零落と紺碧の海神は、ジュブナイル然としたストーリーが楽しめるノンフィールドRPGです。

二度とは訪れない19歳の夏、『僕』こと蒼海は自転車のカゴに自由帳を放り投げ、荷台に幼馴染の彼女を乗せて、ペダルを漕ぎ始めます。あの磯臭い海へと向かい、未練を断ち切るために。

| 戦闘パート |

|---|

彼の道程はノンフィールドRPGとして表現されており、道中では空想の敵と遭遇したり、アイテムを拾ったりといったイベントが発生します。拾得したアイテムを上手く使って敵を倒していきましょう。

ただし、各アイテムにはそれぞれ耐久値が割り振られているため、戦闘における使用アイテムの選択や、拾ったアイテムの取捨選択が必要になります。上記の戦闘シーンで言えば、無限に使える自由帳は攻撃力が低い一方で、火力の期待値が高いステップアックスは12回までしか使えません。

これに加えて、耐久消費を増やす代わりに右クリックで強い攻撃をしたり、特定条件を達成することでアイテム取得などの恩恵を得たりといった要素もあるため、これら全体のリソース管理が上手く敵を倒していくカギとなるでしょう。

そうしてイベントを起こしつつ、ペダルを漕ぎ進めることで少しずつ物語が進行していきます。

次第に海に近づいていく二人とそれが表す意味は、99km地点に辿り着くことで明らかとなるでしょう。

なお、ノンフィールドRPGパートにおいてはゲームオーバーがないため、ストーリーのために厳密にクリアする必要はありません。極端な話をすれば、会敵したら即逃げるというのでも構いません。

しかし上手く攻略していくとポイントが加算されていき、このポイントによりオンラインランキングが作られています。我こそはという方は挑戦してみましょう。

青い空、入道雲、海、ひまわり、そしてソーダと、爽やかに夏をモチーフとした本作品は、けれど決して爽やかなだけではないテーマに立脚しています。しかしその読後感は、抜けるような青空さながらに清々しいものとなっていることでしょう。

青春の柔い成分を摂取したい方にお勧めの作品となっています。

感想

「咳をしても一人」とは尾崎放哉の句ですが、何とはなしに感じたのは尾崎豊の「卒業」でした。尾崎繋がりですね。

シチュエーションとしては等しく孤立したものを感じるところではありますが、尾崎放哉が晩年というどん詰まりで詠んだそれに対し、この物語はある種の始まりでその表現が使われるあたりは良い対比ですよね。だからこそに、この支配からの「卒業」とも感じたわけですが。

また、支配と一口に言っても、この物語はムラという支配の他に、自縄自縛の自身から生み出された世界からの支配も存在しています。この内的要因があるゆえに、物語がただ家出をすればいいというものでなくなっているのが美しいです。ムラにまとわりついた自己の一面との決別ですね。

また楽曲の話をするんですが、たまゆらという作品のED曲である「神様のいたずら」の歌詞に「いちばん大切なものだけをどこかに置き去りにさせてぼくたちを大人にするんだ」という一節があります。

彼にとって紺碧の色は大切であったろうし、この空想もまたかけがえのないものだったのだろうけれど、主人公はこれを置き去りにしていきます。何故ならば、紺碧の色は暗い影を落とすムラと分かちがたく、空想は子供の特権であるがゆえに、その代表である彼女は置き去りにしていかねばならないから。

加えてこの作品ではそれを忘れゆくものとしているのは興味深いところで、より強い離別の意思を感じます。それがムラとの絶縁を意味するのか、海神の生まれ変わりという立ち位置からの脱却を意味するか、あるいはその両方なのかは分かりませんが。

つらつらと自己解釈を書いてきましたが、何が言いたいかというと、そういった曲群を想起させるような琴線に触れたシナリオだったという話です。みんなも読もう。筆者個人がインスタントバレットを始め、青春の柔い部分が好きであることを差っ引いても良い作品だったと思うので。

こういう空気感の作品の熱量というか感性は、なんとなく年を経るごとにどんどん鈍麻していくのかなと勝手に思っているので、描ける寿命も短ければ読める寿命も短いんじゃないかと思っています。今がチャンスだ。

シナリオ面については、清々しいほどに夏のモチーフが入っているのも特徴ですね。海、青い空、ソーダ、白いワンピース、ひまわり、これで麦わら帽子があれば数え役満だったかもしれません。何ならどこかで麦わら帽子を幻視していた可能性すらあります。

後はシナリオの細かいところを話すと、ちゃんと序盤に感じた口調の違和感とかを最後に回収してくれるのは良いですよね。

終盤の展開については、空想ともいえるし、海神の思し召しともとらえられるかなと思っています。母親が身を投げたそこからすべてが始まっているので。ただそれを認めてしまうと、その行為自体に意味があったように思えてしまうので何とも難しい所ではあります。

そろそろゲーム性の話をします。

ノンフィールドRPGを中心にシナリオを乗っける手法はヒュプノノーツを始め色々とありますが、このゲームは一本道であることをシナリオ面でも意味づけていたなあと感じていました。この一本道というのは、原則ゲームオーバーのない仕様も含んでいます。

ペダルを漕いでいる彼らにとっては空想の中の敗北には特別に意味がなく、ただ終わりに向かって進んでいるという強い印象付け。それと不可逆である意味が強いシナリオとの親和性はかなり高いなと思っています。

そういう意味では空想の戦闘はある種のおまけではあるんですが、それでもアイテムの取捨選択や耐久を2倍消費して火力を上げる仕組みなど、色々と考える要素はあるのでゲームとして成立しています。

このゲームとして完成されているというのは大きく――それらがテンポ良く機能したということも併せて――、ノベルパートと交互に来ることで飽きさせない作りになっています。

ノベルパートについてもオープニングとエンディング以外はかなり短めに収められていて、サクサクと進められるのも好印象でした。オープニングがやや長いのは必要経費くらいの感覚です。

一方でゲームバランスとしては、敵との連戦の後にアイテムを大量に取得するようなことが度々あったので、やや運に左右されるかなという印象はありますが、基本的に敗北ペナルティは薄いので気にはなりません。スコアアタックをやるなら吟味がいるのかもしれない。どちらにしてもダメージ計算自体でさえも強く運にからむものなので、あまり厳密にやるものではない印象を受けています。

また周回自体はさほど長いものではないので、取捨選択の見直しも踏まえて、ある程度の運を期待して再プレイすることもできそうです。

ちなみにこれは余談中の余談ですが、タイトルを見た時にデュエルマスターズのレインボー呪文にありそうな名前だなと思っていました。水/闇のコスト7くらいの。クリーチャーかもしれない。

最後に、これがウディコンのエントリー番号1にあったのは個人的には好きでしたし、価値のあることだったなと感じています。最初に手を付けた後、爽やかな気分になれるので。

02. 少女大猩猩 -その猩猩、凶暴につき-

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| ゴリラアクション | 餓鬼郎党 |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 30分 | 1.00 | クリア |

良かった点

- ゴリラメタモルフォーゼがAにも割り当てられることで押しやすくなりました

- ゲージが導入されゲーム性が生まれています

- ゴリラ時のイベントなど細かいところも作られていました

気になった点

- セーブ時の選択枠が見にくい印象を受けました

- 背景の明滅か、枠そのものの色がもう少し変化すると分かりやすくなりそうです

- マップチップの上下設定ミスがやや見受けられました

レビュー

ゴリラメタモルフォーゼ

少女大猩猩 -その猩猩、凶暴につき-は、ゴリラメタモルフォーゼを駆使して障害となる敵をなぎ倒していくゴリラアクションです。

ゴリラに変身できる高校生、森谷稟がある悲鳴を聞いたところから物語は始まります。

プレイヤーはゴリラのGあるいはAボタンを押すことで、任意のタイミングでゴリラに変身することができます。ゴリラは霊長の王であるため、ひとたび変身してしまえば、敵も障害物も触れただけで立ち所に全て吹き飛ばされていきます。バッタバッタと敵をなぎ倒していきましょう。

| ゲージ回復中 |

|---|

しかし、ゴリラになるにはGP(ゴリラパワー)ゲージが必要です。これはゴリラになっている間に消費され、人間の間に回復していきます。このゲージが0になると強制的に人間に戻ってしまうほか、最大でないとゴリラメタモルフォーゼはできません。

敵を倒すことに夢中になっているとゲージが枯渇してピンチになることもあるため、適宜人間に戻って逃げ回る必要があります。なお、人間はか弱いので敵に触れると立ち所にゲームオーバーになります。

このようにゴリラと人間を使い分けていき、迫りくる危機に対応していきましょう。

困ったらゴリラメタモルフォーゼです。

感想

このゲームを初めて見た感想は、「あ、あの少女大猩猩に続編があるんですか」でした。確かに続編作れそうな終わり方をしていましたが、よもや来年見ることになろうとは思ってもみませんでした。エントリーしているのを見て、一番笑みがこぼれた作品かもしれません。

前作で気になっていたGキー押しにくいかもしれないという話に対して、Gキーを外さないこだわりを残しつつ、Aキーが使えるようになっているのは嬉しかったです。位置的にも押しやすいですしね。Appearの略という、Military Operation Organization Guidance / Logistics Expert くらいの感覚の設定がありますが、ともかく押しやすいのが良いです。

また、前作においてはギミックで解除する以外は実質的な無敵性能を持っていたゴリラメタモルフォーゼに対し、ゲージを設けることで上手く異なったゲーム性を付与しているのも面白い所でした。

前作では敵との戦闘においては蝶ギミックのようなものでないと敵の勝ち筋がありませんでしたが、今作ではちゃんと逃げるフェーズがあるので別軸の楽しみ方があります。無双パートとその準備段階みたいなイメージです。『魔法少女は自由に変身できない。』が類型かもしれませんが、ゴリラという唯一無二性と、ゴリラであるときの細かいイベントなどの作り込みが良い味を出していました。

後は、はにわを探して隠し通路があるなどのところも細かい作り込みですね。オマケ部屋ではゴリラで掃除できるみたいな小ネタも好きです。

また、ゴリイチゴが無くても無双できるように見えながらも、ちゃんとラストはゴリイチゴを使いたくなる敵が出てくるあたりのレベルデザインも良く出来ています。短編でちゃんとゴリラメタモルフォーゼをマスターできるようなデザインになっているのが良いですね。ゴリラメタモルフォーゼをマスターって何だ。

なお、マップチップの上下設定ミスというのはつまり以下のような感じですが、意図して突っ込まない限りそんなに目立つものではありません。ゴリラメタモルフォーゼして突っ切ってればそんなに気にはなりませんね。

そもそもゴリラメタモルフォーゼするとさらに大きくなるので、それで整合性を取ろうとすると結構難しいのかもしれません。

![]()

セーブ枠については割と気になっていて、祟女の方では気になっていないのでウィンドウの標準色の問題かなと思っています。枠の明滅が分かりにくいのもあるんですが、背景が明滅するほうが分かりやすい度合いは上がるかなという印象でした。

20分の短編で大量にセーブ分ける変人がどれくらい居るかは知りませんが。

今年のゴリラ成分は多分これを含めて大体2作、細かいところを含めればもっとあるので、十分なゴリラ分と言えるかもしれません。来年のゴリラはいったいどんなゴリラになるんでしょうか。

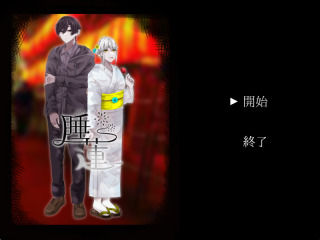

03. 祟女 -TATARIME-

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| ホラーADV | 餓鬼郎党 |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 25分 | 1.00 | 全END |

良かった点

- マップが短編に則って最小限に構成されていました

- 主人公に同情したくなります

気になった点

- 特にありません

レビュー

前門のストーカー後門の幽霊

祟女 -TATARIME-は、ホラーテイストのADVです。

最近一人暮らしを始めた主人公タミオは、幼馴染で付きまとってくるオカルト好きの少女ミサオにその部屋が呪われていると忠告を受けます。その呪われた部屋を舞台に、物語は展開していきます。

システムとしてはオーソドックスな短編ADVであり、迷うようなことはなく最後まで読み進めていくことができるでしょう。

そうしてADVとしてホラー展開が続く中、主人公が迎える結末は3つに分岐していきます。どの結末を迎えるかは、あなたの選択次第です。

感想

始終主人公がかわいそうだなあと思ってプレイしていました。特別悪いことしてないのに。友人がそこそこ薄情なのもかわいそうさに拍車をかけているんですが、付きまとっている人物が人物だけに仕様がない面もありそうだなという印象があります。

個人的には友人の先輩の話というのすら本当か疑わしいのかなと思っていて、操が何かしら吹き込んだのかなという疑いを持っています。これはTRUEエンドルートの話で、昏睡ルートの場合はまた話が変わってきますか。

そもそも、TRUEのルートと昏睡のルートが全く同じ世界線だとすると、なんで昏睡するのかがいまいちわからないのも気になります。よしんば昏睡したとしても、操が去る理由が一番良く分からない。何かやりすぎたんでしょうか。

なので、個人的にはそれぞれ別の世界のお話ということで頭の中では決着をつけていました。もしくは本当の幽霊もいたんですかね。ベランダ行くとちょくちょく見えたり、風呂場のゲームオーバールートがあったりするので。

ちなみに一番驚いた上で笑ったのは操がEDを飾るシーンで、ある意味オチに相応しい存在だなと感じ入っていました。ある意味では幽霊より怖いですからね、この人。ジャンプスケアとしては怖がるべきなんでしょうが、若干面白さが勝つ不思議な感情でいました。

ゲームとしてみるとマップの構成が最小限度なのが良くて、本当に必要範囲以外は無駄に作られていません。おかげで、無駄なくADVを楽しめます。それでいてベランダや風呂場の小ネタといった、ちゃんとホラー要素にかかわるところは抜け目なく用意されているあたりの芸の細かさもあります。最小構成ではあっても最低限度ではない感じ。

なお、地味に少女大猩々とのコラボというかクロスオーバーがあり、プレイ順でこちらが後だと微妙なネタバレを食らいます。ただ、ネタバレを食らったとしても何でそうなるか気になるので、むしろプラスにしか働いていません。操というキャラの強さが出てますね。

04. Forcelagoon2 因果律の少女

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| ファンタジーRPG | レイディース |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 16時間+1時間 | 1.38 | クリア/組手完了 |

良かった点

- コインやアイコンを用いた誘導が常に丁寧な作品でした

- オリジナルのグラフィックで世界観やキャラクターが生き生きと表現されています

- キャラクター同士の会話劇により各々の魅力が増幅されています

気になった点

- ヒールに対する攻撃魔法や、下位魔法と中位魔法について、消費MPとのバランスがやや悪く感じました

- 上位を習得する終盤まで来ると、大きく気にならないレベルになります

- 地名表示に文字送りが必要なため、微妙にテンポを削ぐところがあります

- 地名自体は世界観を表す雰囲気として良いので、ピクチャなどを利用してモーダルっぽい動きにならなければ良いなと思っています

レビュー

掛け合いが楽しいRPG

Forcelagoon2 因果律の少女は、ファンタジー世界で因果をめぐる冒険が繰り広げられる長編RPGです。

主人公であるベヨネットは、ある時から見知らぬ少女の助けを呼ぶ声を夢に見るようになりました。その少女との因縁が、やがて大陸を越え世界中を巻き込む壮大な因果へと繋がっていきます。

ゲームとしては極めてオーソドックスなRPGであり、世界を巡って冒険していきながら敵と戦って物語を進めていくことになります。

その中でも特徴的なのは、レベルアップにより上がるステータスがHPとFP(MP相当)のみというシステムになります。このため、どれだけレベルアップしたとしても、その他の基礎ステータスはすべて武器や防具に依存することになります。その時々で上手く装備を取り換えつつ、効率よく敵と戦っていきましょう。

そうしてゲームを進めていく中で、ベヨネットは様々なキャラクターと仲間になっていきます。どのキャラクターも個性豊かであり、それぞれが思いをもって彼女の冒険に同行してくれるでしょう。

そんな仲間との掛け合いは、各所にある絆の種と呼ばれる地点を調べると見ることができます。キャラクター同士の関係性や世界のことを知りたいのであれば、積極的に見ることをお勧めします。

当然、仲間は戦闘においても心強い味方となります。それぞれには独自のスキルが存在し、これを上手く活用していくことで戦いを有利に運ぶことができます。パーティーの編成はいつでもできるため、適宜好きなパーティーや相性の良いパーティーで、ダンジョンや強敵に挑んでいきましょう。

主要キャラクターや敵グラフィックを始めとし、NPCまでもがオリジナルのグラフィックで描かれたこの作品は、魅力的なキャラクターの会話劇も相まってユニークな世界をいかんなく表現しています。

そんな世界の様々な地を渡り歩き、個性豊かで魅力的なキャラクターを仲間に加えて、はるか昔からの因果に決着をつけていきましょう。

感想

まずは20時間級のファンタジーRPGをシナリオ付きでまとめきったことに賛辞と感謝を述べさせていただいて、そこから感想に入りますね。

この規模となると戦闘バランスの調整、シナリオの不整合の確認、山とオチの配分、フラグ管理の整備、システム面での頑強化とか諸々の障害が立ちふさがるんでしょうが、それらを全て解決してこの精度で完成させたというのが凄いです。

とりあえずゲームシステム面について。

誘導をコインでこなすのはアクションではよく見る手法ですが、RPGでやっているのは初めて見たかもしれません。特に前半においてはプレイヤー利益の塊なので、良いシステムだなあと思っています。中盤だとさすがにそんなに利益はないんですけど、何となく取ってしまう魅力もありますね。

加えて、アイコンによる誘導がかなりちゃんと整備されており、話を若干忘れてしまっても進行に影響があまりないようになっています。特にこのレベルの長編となると一息にクリアするのが難しく、どうしても中断を挟んでしまうので、このシステムは大変ありがたかったです。やるべきことが思い出せる。

また、シンボルエンカウントの採用がなされているのも良くて、こちらでダンジョンのエンカウント率を調整できます。

戦って稼いでおきたいなら積極的に当たりに行きますし、そうでないなら上手く避ける楽しみもあります。マップによっては回避が難しいところもありましたが、多くは避けられるレベルになっているのも配慮がありました。

同じエリアにもう一度入り直すことも少なくない長編として、この辺の雑魚戦を無駄にやらせない配慮があるのも良いところです。

一方で、上述している地名表示に文字送りがあるのは若干移動のテンポを削いでいる印象がありました。

地名表示の雰囲気作り自体は大事なのかなと思っているので、プレイヤーの操作を奪わないのが理想なのかなと感じています。雑なイメージだと下記みたいな感じ。

フェードアウトまで勝手にやれば大体のケースで邪魔にならないと思いますが、上下で移動するマップだとたまに被る可能性はあります。難しい。

![]()

また、物凄く細かい上に好みのわかれるところとして、セーブの際にいちいち休憩を開く必要があるのがやや手間を感じました。

工程が一つ増えているだけではあるんですが、セーブ地点が用意されていると要素として分離できそうな印象はあります。世界観的にどうなんだという話はありそうですが。

最後の細かい点として、キャラクター編成時にメニュー画面上で変化がないことがうっすらと気になっていました。装備の付け替えとかをやり始めるとキャラクター自体は変わっていることが分かります。

多分メニューの更新が走ってないんだと思うんですが、ここでメニューを閉じる仕様とかにすると利便性を著しく削ぐので、可能なら即座にキャラクターの見た目の繁栄もされて欲しいなとは感じています。

続いて戦闘について。

戦闘バランスは全体を通してかなり良好で、様々なキャラクターを使い分けることが可能にもかかわらず、常に良いバランスで戦えました。

レベルはHPなどにしか影響がなく、装備で能力値がカスタマイズされるというのが良くて、装備の性能で上手く味方側の能力を調整していたのかなと感じています。

さすがに終盤になると装備が充実しすぎて回避100のタンクという最適解に落ち着きはするんですが、それでも攻撃側を詰めるなどの考えは残るので最後まで楽しむことはできました。

| 回避100のタンク (状態異常対策も完璧なので必中以外は脅威じゃない) |

|---|

個人的にやや気になったのは中盤くらいの味方側のバランスで、中級魔法と初級魔法の間に消費MP比の火力差が出ていませんでした。これによりあまり中級魔法を使う機会がなく、初級魔法でちまちま削ることになるケースが多かった印象です。

加えて、ヒールの消費MPに対して攻撃魔法の消費MPが割高なのも影響して、魔法使いがMPを使って攻撃参加するよりMP消費を抑えてヒールしてもらう方がコスパが良くなってしまっている印象もありました。

もしかしたら、中盤はFP回復手段がそれほど潤沢に用意できないからこういう感想を抱いている可能性もあります。

終盤になってくると、敵の攻撃も強く、加えて固くもなっていることから上級魔法を使うモチベーションも増えてくるため、このあたりについては完全に中盤に限った話になります。

なお、終盤でもコスパを考えるとテレシコアがメガリバースした上で回復したほうがコスパが良いきらいはあるものの、こちらはリスクを取っていてかつコンボ技っぽいのもあってあまり気になってはいませんでした。

なお、このあたりの話はあくまで雑魚戦で中級魔法を使うモチベーションがないというだけで、全体を通した戦闘バランス自体は中盤でも良好に感じていました。上手く戦略を組み立て、各キャラクターの役割を機能させて戦うボス戦や強敵戦は歯ごたえがあって好きです。

あと個人的に好きなところは、前半は普通に殴る技が強く、中盤になると低コストで防御貫通できる弓に魅力を感じ、終盤になるとバフを乗っけた火力を好むようになるという変遷です。この当たりの火力の取り方の移り変わりが、上手くグラデーションしているような感じがありました。

やや戦闘の話から外れますが、ボスの好きな点としては戦闘前のカットイン演出もあります。こういうのがあるとテンションが上がりますね。

最後にめちゃめちゃ細かくて好みの話をすると、 敵の状態異常がメッセージでしかわからないのは若干辛めではありました。可能ならアイコンが欲しく、できれば継続ターンも欲しいですね。

続いて、シナリオとかキャラクターの話をします。

シナリオは一本筋の通ったハイファンタジーという感じで、この長編を最後まで貫き通す一本の柱として機能していました。謎の少女とその因縁を軸としつつ、上手く中心となる話題を入れ替えていきながら、最後までシナリオの牽引力を持たせています。

まず大前提として、このベースとなるシナリオが骨太に機能しているからこそ、以下で話す枝葉のキャラの関係性を成り立たせる会話パートが上手く働いているという面があります。

キャラクターについては、物語が進むにつれて愛着が湧いてくるタイプです。具体的に言うならスキットを通して少しずつ人となりを理解していき、キャラクター同士の掛け合いによってその魅力が増幅されていくイメージです。終盤まで来れば大体のキャラクターを好きになっています。

なお、個人的に好きなのはガントスでした。あのナリと軽薄さを備えていながら、常識人大人枠なあたりが好きです。苦労人ポジションが好みなのかもしれません。

ただ、キャラクター同士の掛け算で魅力が増していくタイプの良さをしているので、キャラクターの元の魅力値が分かっていない序盤ではまだキャラクターに魅力を感じにくいです。なので、どうしても立ち上がりよりは終盤のほうが面白いと感じてしまうゲームでもありました。レジギガスみたいな感じ。

全体16時間の私のプレイ時間のうち、すごく面白くなってきたなと感じたのは12時間時点くらいでした。そこから先は止まりませんでしたね。最後までやれば間違いなく面白いしキャラクターを好きになれるとは思うんですが、フックとしては弱いのかもしれません。

ただ、キャラクターが揃ってきた頃から始まっていく、相互にキャラクターを立たせ合うその関係はまさに関係性の神砂嵐みたいな感じがあります。つまりこれ。

この辺のキャラクター同士の関わり合いは本当に良くて、エンディングまでちゃんと機能しています。何より、全員に愛着が湧くからこそ、最後にみんなで集まって敵を囲むシーンには熱いものを感じられました。

余談ですが、エンディングのグラフィックは立ち絵のそれに比べて解像度が高く、おかげで色々と知ることができました。個人的にはリク君が思ったよりイケメンなことに驚いていました。

特に立ち絵だと省略されたディティールが描かれているのが良かったですね。

なお、ここは個人差がある所かもしれませんが、折角ファンタジー然とした世界観を構成しているので、あんまりメタっぽいネタはない方が良いかもしれません。最初の最初に少しだけ離す程度なので気にならないレベルかもしれませんが。

あとは最後の話に入る前にめちゃくちゃ余談なんですが、宿屋で暗転が入る時に、おばちゃんがその前にいるので、暗転の中おばちゃんだけ見えているのが笑いを誘いました。なんかシュール。

最後に全体的な話を少しだけ。

最初にも触れましたがシナリオが一本通しつつ、10時間を優に超えるRPGを破綻なく築き上げているというのが素晴らしく、ここまでちゃんと作り込まれているなあと感じながら最後までプレイすることができました。

一切の手抜かりなく、徹頭徹尾RPGを遊ばせてもらえたのは感謝の念に堪えません。楽しかったです。

05. 怖がらないでよ僧侶さん

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| 探索ADV | WeakRabbit |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 4時間 | 1.00 | 全ENDクリア |

良かった点

- 行動や選択肢に応じたバリエーションが豊富です

- 徹底的にいろいろなネタが仕込まれています

- 一度見たエンディング行きの選択肢を選ぶと適切な場所まで戻してくれるので周回が捗ります

- キャラクターの個性が良かったです

気になった点

- ややエンディング回収に対する諸々の導線は弱いです

- 良い意味での古典的ADVっぽいとも言えます

レビュー

めくるめく分岐ADV

怖がらないでよ僧侶さんは、様々な分岐を経て様々なエンディングを迎えるアドベンチャーゲームです。

魔王の部屋の目前までたどり着いた勇者一行は、そこで最大のピンチを迎えます。パーティの一人である僧侶が怖がってしまい、先に進めなくなってしまったのです。勇者であるリュウジを操って、上手く選択をして僧侶を説得し、魔王の元へと向かわせましょう。

プレイヤーが挑むのは、いくつもの選択肢とそれを踏まえた分岐です。豊富に取り揃えられた行動から様々な分岐を試し、様々な未来を迎えていくことになるでしょう。

その多様な選択肢に相応しく、そこから派生していくエンディングのバリエーションは多彩です。コメディ調の多種多様な終わり方を迎えながらも、僧侶を説得する道筋を模索していきましょう。

そして、そういった数多くの分岐に対し、とにかくリアクションが網羅的に用意されているというのが、このゲームの圧巻となります。たとえエンディングに関係ないような小ネタであっても、全てがケアされてネタを返してくれる設計となっているため、色々と試したくなること請け合いです。

なお、一度見たエンディングは直前の選択肢からやり直したり、最初からやり直したりといったことが可能なので、周回も容易となっています。気軽に様々なパターンを試していって、エンディングリストを埋めていくのも一興でしょう。

この作品は、強烈なキャラクターと強いコメディ色が人を選ぶように見えて、その実は様々なエンディングを経て物語として締めてくる王道の風格も湛えたADVとなっています。色々な分岐を巡り、物語の終わりまで突き進みましょう。

RPGで同じNPCに何度も話しかけるような人にお勧めの作品です。

感想

選択肢分岐型ADVに付きまとう組み合わせ爆発にものすごく対応されているADVです。

魔王の妄想で44パターン全て用意した上にコンプリートイベントがあるあたりからも分かる通り、とにかく遷移する分岐を網羅してネタが仕込まれています。

後半パートは本ルートでそれが発生し、手抜きENDと呼ばれているものが用意されていますが、これも全部名前変えたりネタが突然突っ込まれたりと手の込んだ手抜きを披露してきました。イベントがないだけで手抜いてはないんですよ。

そうして用意された各種分岐に対するネタの豊富さも凄まじく、選択肢ごとの行動バリエーションもかなり広めです。まず「アホなテンションでゲームを始める」かどうかから聞いてくるゲームは中々ありません。実質ゲームが始まる前から分岐が発生しています。

このアホなテンション、じゃあ通常のテンションはアホじゃないのかと言えば、通常のテンションでも十分にアホです。ただ、アホなテンションはそれを上回るアホなだけです。上には上がいるんですね。

加えてミニコーナーで漫才始めるし、エンド終わったら度合付けコーナーが始まるし、とにかくネタが詰まったゲームです。ハリ抜いたらケーンあたりで笑ってしまったのはある意味悔しいかもしれない。

雑談コーナーで誰を主人公だったかを何回か選んでいたら、順番まで考慮して話し始めた時はどこまでやってるんだこのゲームと思っていました。おまけにまでパターンが仕込まれています。

しかも、ただ分岐が用意されているだけではなく、その様々な分岐を効率よく巡れるシステムも良く出来ています。すでに見たことのあるエンディングに到達した時、直前に戻ることもできますし、最初の選択肢から始めることもできます。分岐チェックには前者、いったんリセットしたい時には後者が便利でした。

特に序盤におけるED回収は結構難しく、色々な分岐を当たっていく必要があるんですが、この仕組みのおかげで効率よく回ることができたように思います。

そうして条件を満たした先のシリアスルートともいえる後半ですが、シリアスルートっぽい始まり方をしておいてほとんどの場合はシリアスではありません。やっぱりコメディです。あのフリからまだコメディが見れるあたり、コメディの底が見えない。

しかしそういったコメディ調のEDすらも伏線めいた回収をしつつ、ちゃんとシリアスルートに合流させている手腕は剛腕と言って良いレベルでした。膨大な量のネタで押し流すことで伏線を巧妙に隠しています。

その中で最後のTrueへの道筋はこれまでのすべてを上手く合流させつつも、それぞれの芯というかアレなところは最後までブレさせていないのも好きです。

主人公は最後まで役立たずに近い状態でも、その中でやれることをやり切りますし、毒は毒ですし、ゲンは自分の最強の奥義にレイカさんの名前つけちゃう辺りにちゃんと気持ち悪さが残ってますし、レイカさんは何だかんだずっとレイカさんです。

それだからこそ最後のイベントバトルの一つ一つの行動に価値が与えられ、戦闘が物語として構成されているように感じます。最低のパーティ、言い得て妙でした。

各ENDの話もやっておきたいのでやるんですが、全部インパクトがあります。その中でも毒々サイダーあたりのプレイヤー置いてけぼり感が好きです。理解できない人たちが、理解できないことをずっとやっているカオスがそこにあります。漫才もなんだかんだ好き。

ノリそのものは人を選ぶと言って良いほど振り切れているとは思うものの、筆者は割とこのノリが好きなので大いに楽しんでしました。そもそもこのノリが好きでなければ魔王の44パターンを試しません。

その上で、この数多あるインパクトのあるENDに対してシリアスルートの特殊ENDが引けを取らないように、特殊演出を付けて差別化を図っているのも良いところです。明らかに空気感が違うというところも察せられますし、ちゃんと演出に入ったんだなということが分かります。

このゲームは狂人が多いですが、抜けているのは毒に見せかけてゲンなのかなと思っていました。No.13 のENDとか、端々にその片鱗が見えます。その根っこというか、回答編みたいなパートである彼の過去はそういう意味でも印象に残りました。

このゲームにおいては、レイカや毒は立ち位置的に、リュウジはメタ的な意味でも主人公というか主要キャラとして動いていますが、ゲンがその中では役割的には一つ後ろにいるところがあります。しかし、その分を補って余りあるインパクトで主要キャラに割って入って印象を残しています。素晴らしい気持ち悪さだ。

ADVとしての話をもう少しすると、前半は完全な選択肢分岐型にした上で、後半は探索とアイテム使用に近いプレイ感にきっちり分離しているあたりが作り込まれているなと感じていました。

前半と後半でプレイ感が違うので、シリアスルートに入ったなという印象以外でも新鮮な気持ちで取り組むことができます。この辺の丁寧さが最後まで徹底されているからこそ、安心してネタの濁流を楽しむことができるゲームです。

繰り返しになるかもしれませんが、後半パートも分岐による組み合わせはかなり用意されています。そして、その組み合わせ全てに対してちゃんと反応が返ってきます。

前半パートで数多の選択肢を通して培われた、何をしてもこのゲームはちゃんと先回りして反応を用意していてくれるという信頼感が、後半パートで探索を色々として見るモチベーションにもつながっています。ADVを楽しくやるには、何を調べても何かリアクションしてくれるだろうという信頼感って大事ですね。

ともかく後半パートまでが神髄なので、前半の分岐パズルを抜けて後半に辿り着いていただきたい気持ちはあれど、割とちゃんと分岐を追わないと入れないのが難しいところです。一応ゲーム外ですがヒントはあるので、多分後半パートに入るのはそんなに苦労しないはず。

06. メリカと野菜の剣士たち

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| デッキ構築ローグライト | サカモトトマト |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 2時間40分+3時間40分 | 1.01.0 | 全キャラクリア |

良かった点

- チュートリアルが手厚く、操作性も良好でした

- 初見でも突っかかりなく最後まで進めました

- デッキ枚数が固定かつ入れ替え自由のため、緩いデッキ構築ローグライクを楽しめます

- 能動的な不運を引かない限りは負けなさそうな良いバランスでした

気になった点

- タイトル周りのアウトゲームはややわかりにくい印象でした

- 主に要素解放周りですが、やっていくうちに慣れるレベルです

- 現状何が解放されていて、この解放にはどういった恩恵があるのかというのが不透明なあたりが一番気になっていました

- 通信待ちが明示的に入るため、体験にロスを感じました

- ウディタではできないのかもしれませんが、開発側のための情報収集は裏のスレッドで動かすのが体験に悪影響を与えなさそうです

レビュー

野菜を組み合わせてコンボを作ろう

メリカと野菜の剣士たちは、野菜をデッキに構築し、そのシナジーで敵を倒していくデッキ構築型ローグライトです。

伝説の野菜を求めて、パートナーと共に様々なエリアに挑んでいく構成となっています。

基本的な部分はノンフィールドRPGのような進行をしていきますが、戦闘面では野菜からなるデッキの構築が鍵となります。

エリアを進むと出現する雑魚敵や、最後に待ち構えるボスに打ち勝つためには、野菜同士のコンボを念頭に入れて上手くデッキを作っていく必要があるでしょう。

| 戦闘画面 |

|---|

戦闘では、まずデッキから野菜が5つ補充されます。この中から最大3つの野菜を選ぶことで、一ターンの行動が完了します。相手の行動は開示されているので、その行動や相手の体力なども加味して野菜を選んでいきましょう。

野菜には様々な効果がありますが、攻撃/防御の上昇と、SPの回復が基本となります。攻撃と防御はそのターンのダメージと被ダメージに影響し、SPは攻撃の度に消費されて0になるとピンチになってしまいます。上記の画像ですと、にんじんを食べればSPが10回復したうえで攻撃力が6上がります。一方で、斬撃という攻撃を行うため、このターンの終わりにSPが30消費されることになる、という次第です。

ただし、闇雲に野菜を与えていれば勝てるほど敵は甘くありません。そこで大事になってくるのが、野菜の特殊効果とそれを組み合わせたシナジーになります。

毎ターンそれ自体の攻撃力が3ずつ増えていく野菜に、そうして付与した効果を2倍にする野菜を重ねる、状態異常があるほど強い野菜に対して、自分が状態異常になる代わりに強い野菜を先に食べる、そういった自分なりのコンボを作り出していくのが肝要となってきます。

エリアのイベントでランダムで手に入る野菜から上手くピックして、その時々で強いコンボを生み出していきましょう。デッキが8つの野菜のみで成り立つことで回転率が良いのもあって、どんどんコンボを決めて楽しむことができます。

また、このゲームではエリアに挑む前にパートナーを選ぶこともできます。パートナーによってその特徴は異なるため、それぞれの性質にあった戦略を考えていくことも大事です。その人に合った野菜を模索していきましょう。

なお、デッキから外した野菜はロストせずに保持されるため、いつでも好きな時にデッキを組み替えていくことができます。

コンボしやすい野菜の性質、8つという少ないデッキ制限、いつでも見直せる構成など、あらゆる面で緩くローグライトを楽しむことができるため、デッキ構築型ローグライトに慣れていない方にもお勧めできる作品となっています。

感想

かなり緩めに振ったデッキ構築型ローグライトという印象です。カード制限による時々の取捨選択はなく、カード取りすぎてデッキが薄くなって弱くなることもありません。いつでもデッキを組み替えられるし、それぞれのシナジーを割と気軽に試せました。

その分難易度はだいぶ易しめになっているようには思うんですが、ラストダンジョンはしっかり難しいところも良かったです。まあこの調子ならいけるやろで進んでいたらボコボコにされました。最後がギミックボスとは思わなんだ。唐辛子はもらったそのターンに全部捨ててしまった。

後から実績の唐辛子の項目を見たらヒントっぽいのが書いてはあったんですが、クリア前にここは見ないので難しかったですね。

なおクリア時間は、ヨハンでクリアするまでに3時間弱で、そのあと全キャラクリアするのに4時間弱になります。ヨハンでクリアできたし、クレアなら2時間で行けるかなと思っていたら、想像より苦戦しました。クレアでの戦い方が苦手なのか勘所をつかめていなかったのか。

反対に、ペペロはものすごく手になじんで一度もゲームオーバーになることなく最後まで行きました。状態異常というデメリットをあえて背負って上手くコントロールするのが性に合っていたのか、たまねぎやにんにくを駆使してクリアまで漕ぎつけています。ある意味ではやるべきことが明確なので戦いやすいのかもしれません。

ローグライトとしての操作性は良好で、大体何をすれば何が起きるのかは分かります。

最初の内は慣れずにダメージ表記を信用しすぎて微妙に足りなくて焦ったり、さっき使った野菜を何故か忘れてこの睡魔消えたっけなと考えたりしていましたが、大体プレイしていくうちに慣れてきます。ダメージ表記、厳密には相手の防御値とかMissの存在があったり、相手の逆襲の関係で火力が伸びたり、こちらの調味料コンボで結界が張られて逆に落とせたりするので、最終的にはちゃんと計算してやる必要があります。

また、敵の行動パターンも色々とあって敵ごとのちょっとした攻略要素や手持ちのデッキとの相性要素もありつつ、ボスは特殊パターンなども散りばめられていて、全体的に丁寧なバランスに感じていました。

最初がだいぶチュートリアル風の簡単目なダンジョンで、終わりの方に行くまでは変わり種の要素はありながらも攻略的には何とかなるレベルに仕上がっていて、最後の方はちゃんと難しいという綺麗なレベルデザインです。

システム面で見ると、最初にも言及した良い意味での緩さのおかげでオレオレコンボが作りやすくなっています。

手札は常に完全補充、手札5枚に対してデッキ8枚なのでコンボを引けない確率の方が低いし、仮に引けなくても次には揃うバランスはかなりプレイヤー有利なんですが、その分自分の考えた最強のコンボを叩きつけやすいです。

もちろんそれだけだとプレイヤーが強すぎるので、左側の野菜を消したり全体を腐らせたり、長いコンボをする上での障害的な技が敵側に用意されていてバランスはとられています。丁寧。

デッキ構築ローグライトの一部というかカードゲームでは、デッキ圧縮が何よりも強いのはポケカとかをやっていると分かる方もいるとは思うんですが、このゲームではプレイヤー側が理解してそれをやるまでもなく、あらかじめデッキ圧縮されているようなものなので、初心者でも気軽にコンボが楽しめるようになっています。

反対に、デッキ圧縮やろうとしても圧縮されすぎているので、あんまり意味がないという、ドローソース方面にカードプールを広げられない設計にはなっています。デッキに一枚しかないナスを使ってナス引いた時は笑いました。これだとドローは基本的に弱いですね。一応、カードを育てるという面では選択終了時のカード枚数が多い方が有利になるケースもあるんですが、たいてい育てるのは一極集中なのでそこまで恩恵は無かったりします。

その分、カードプールは特殊な効果や状態異常、能力上昇に振られていて、その辺の効果を上手く扱えるかがカギになってきます。単独で強いカードはもちろんないわけではないんですが、それよりは組み合わせが意識されてるようなカードが多い印象です。やっぱり、コンボ推奨っぽいデザインなんですかね。自分だけのオリジナルコンボを見つけよう!と題されてますし。

その辺のインゲームの完成度は高いゲームで、個々のパートはずっと楽しく遊べるんですが、一方でタイトル周りのループの体験はやや険しいところがありました。

要素解放が奥まっている上に開放要素が分かりにくく、どう強くなったか判然としなかったり、そもそも開放しきってもグレーアウトしたりしなかったりで、何となく解放の楽しさが薄く感じます。多分、項目完了時にCompleteとついたり、横に開放したもののアイコンが並ぶなどのリアクションがあるだけでも楽しい気はします。

また、エリアアタック終了後にタイトルに戻されるのは多分新要素解放などのサイクルに入ってほしいからだとは思うんですが、再び同じパートナーをいちいち選択して始め直すのも若干手間です。パートナー選択くらいは記憶しているか、クリアできているなら強化は不要と見てそのまま次のエリア選択に行かせるなども良いのかもしれません。この辺は好みだとは思います。

エリア選択というかシェフスキル選択についても、エリア選択時に挑戦するの下にあるというのがあって、しばらくどこにあるか分かっていませんでした。

エリア選択でエリアを選択したときはほぼ挑戦する気持ちになっているので、そこで準備に当たるシェフスキル変更を行おうというモチベーションが弱いのが印象に残らなかった理由なのかなと思っています。とはいえ、パートナー選択とセットにするとエリア選択で思い立って変えたくなったら戻らないといけないし、エリア選択でエリア選択以外の項目を作るのもなんか気持ち悪いですし、エリア選択時に強制でシェフスキルを選ばせるのは冗長な感じもします。難しい。

あとこれは完全に筆者がせっかちだからなんですが、通信で微妙にプレイのループがシームレスにならないのがずっと気になっていました。

累計時間で言えばもう本当に微々たるものではあるんですが、ゲームをしているという気持ちが切れるところでもあります。これは多分、ロード中とあって何かアニメーションしていたら倍の時間でも気持ちは切れないので、作者さんが誠実に通信のことを説明してくれていることに起因しているのかなと思います。

一般に販売されているゲームでも開発側に情報を通信で飛ばすのは良い手法らしいので、バックグラウンドで隠蔽するとか、ロードと偽ってみるとか何か手を打った方がむしろプレイ体験は良くなるのかもしれません。

しかし誠実さによる信頼も得難いものなので難しい話ではありますね。ここまで行っておいてなんですが、黙って送信も先述の方法でやろうと思えばできるのに、ちゃんと諸々確認を取って行う誠実さそのものは好きです。悪いのは筆者がせっかちなことなので。

最後に1111を出した時のスクショ張って終わります。

これくらいの、ちょうど良くプレイヤーが上手くやってやった感のあるミニゲームを作るレベルデザインの妙が素晴らしかったです。鳩ノ巣原理はドツボにはまると20秒くらい本当に見つからない時がありましたが。上手く見つけると1秒くらいになるので楽しくなれました。

| 1111 |

|---|

07. 群像物語~タコ型宇宙人と残された七日間~

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| ADV/RPG | フィールMX |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 2時間 | 7/16 | 100% |

良かった点

- オープンワールド風に仲間を集めていくのが楽しいです

- 序盤にシナリオパートを挟むことで主要キャラに愛着が湧きました

- サクサクと進行していくゲーム性でした

気になった点

- 戦闘後に控えも含めて大量のレベルアップ演出が見えるのがやや冗長に感じました

- 控えがレベルアップするのは仲間の入れ替えが捗って良かったので、しれっと上がってほしい気持ちがあります

レビュー

自由に仲間を集めよう

群像物語~タコ型宇宙人と残された七日間~は、前半がADV、後半がRPGとパートごとに分かれた体験が楽しめる作品です。

前半のADVパートで進行していく物語に対し、後半のRPGパートで決着をつけていくという構成になっています。

ADVパートでは、3人のキャラクターから1人ずつ選んで進めていく群像劇風の物語が繰り広げられていきます。

騎士団長、新聞記者、盗賊と一見相互に縁のなさそうなキャラクター達が、ある一つの事件に巻き込まれていくというものとなっています。

そして、その事件を契機として、後半のRPGパートでは世界を周って仲間を集めていくことになります。

オープンなフィールドを駆け回り、23人にも及ぶ個性豊かなキャラクターを仲間にしていきましょう。モヒカンも集めることができます。

そうして世界中から集めた仲間の内4人を選んでパーティを作り、RPGの醍醐味である戦闘に臨むことになります。控えにも経験値が入るため、レベル差に悩まされる心配はありません。スキル構成やパラメータを加味して、とっかえひっかえしながら進めていきましょう。

待ち受ける強敵に対しては、こうして組み上げた自分なりのパーティを組んで挑んでいくことになります。敗北してしまったら、パーティを入れ替えて再戦するのがお勧めです。

オープンな世界で仲間をたくさん集めて敵を打倒していきましょう。

感想

最初に思った感想は、タコピィで語尾がッピはツーアウトだなあというものでした。何なら宇宙人でスリーアウトかもしれない。

ある意味最初にリアリティラインというか、物語のベースが引かれた瞬間でもあるので重要な所なのかもしれません。どんなにシリアスな展開になろうと、でもこいつらの計画タコピィなんだよなと思うだけですべてが吹っ飛んでいきます。

まだタコピィの話をするんですが、前半パートでは割とシリアスっぽい展開を続けているんですが、タコピィが絡むのもあって良い意味で茶番であり続ける展開でもありました。一番主人公っぽいポジションのキャラがそこそこまじめな性格をしているのに、これだけコメディに振れるのも凄い。

そもそも1年かけて構想した計画がタコピィなあたり、ラスボスや大臣に対する感情が迷子になりがちではあるんですが、そういう不調和を楽しめる度量をプレイヤーに求めているのかもしれません。

というかこれだけガバガバな計画立ててるんだったら、リューコは反乱を計画しないでとっとと王様に報告して上手くとりなしたほうが良かったんじゃないかとすら思います。愚王じゃないですし。王様のジジに対する信頼が意外と厚かったんでしょうか。それにしては王様の聞き分けの良さは結構なものだとは思います。

単純に、ジジを告発しても黒幕を引っ張り出せないと判断していたのかもしれませんし、それなら最終的には目的を果たせていそうです。

ずっとタコピィの話をするわけにもいかないので、ゲーム後半のオープンっぽいパートについて触れます。

仲間が各地に散らばっていて、それを自分の意志でいろんなところに行って仲間にしていく、という体験は良かったです。かなり自由度高く回れるので、自分の足で向かって仲間にした、という感覚が強くあります。

それぞれの仲間になるまでのエピソードはだいぶあっさりしていますが、そのあたりはテンポ感との兼ね合いなのかなと感じています。

その分、前半のADVパートで主要キャラクター周りの物語を割とがっつりとやります。このパートの存在が大きくて、後半パートであっさり目に集合するかつての敵だったり仲間だったりに対しても何らかの感情を持つことができます。

主役級のキャラクターとしての印象を強めるのはもちろん、サイドのキャラクターもあの時のあいつねと思わせることで仲間にしていく過程を楽しませてくれます。さすがに、ぽっと出のドラゴンとかレオとかあの辺に対するキャラクターにはあんまり思い入れはありませんでしたが。

後半パートの好きな所としては、仲間以外にも強化イベントみたいなものがあったり、モヒカン集められたりと、仲間集め以外にもいろいろとモチベーションを持てるところもあります。仲間集め一本槍ではないので、適度に気分を変えつつプレイできました。

戦闘のバランスやシステム自体はサクサクと進めることを念頭に置いているのか、ある程度易しめで、こちらが十分に準備できていてれば苦戦しないレベルです。普通に弱点を殴っているだけでも火力が出るので、器用に戦わなくても大体勝てます。

裏ボス周りはやや苦戦するところもありますが、分かってしまえば倒すことも容易となっています。

個人的にはサムが強くて、高い素早さから挑発でタゲを取りつつ、昼寝である程度回復までこなせます。特に二人で挑む闘技場では一人でいろいろできるので重宝しました。

全キャラ使ってみたわけではないので、他にもいろいろ面白そうなキャラはいるかもしれません。世界をどう回ったかによっても仲間のパターンは違ってきそうですし、プレイヤーの数だけチーム編成がありそうです。組み合わせが豊富。

08. ギフテッドワールド

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| RPG | はげ納豆 |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 5時間 + 19時間 | 1.0.3 | エンドロールまで |

良かった点

- あらゆるプレイヤー不利益を先回りして潰そうという親切なゲームデザインでした

- 耐性や敵のギミックを軸とした頭を使ったボス戦が楽しめます

- 終盤になるにつれ歯応えが増していく良いバランスでした

- 緩い人物描写で各キャラクターのエピソードが描かれていました

気になった点

- ダッシュが撤廃されている割には、ダンジョン等は広めの空間に思えました

- ベースの歩行速度は十分早いので、単に広いなという印象なのかもしれません

- 特に図鑑においてページ単位のスクロールが欲しくなりました

- アイテムドロップの確認のために下キーを押し続けるのが割と手間です

レビュー

敵を知り、己を知れば百戦危うからず

ギフテッドワールドは、プレイヤーの感じる不便さや不安要素を徹底して取り除いた、あらゆる配慮が行き届くRPGです。

その徹底さたるや、取り返しのつかない要素は無く、離脱メンバーがいないことが明示され、いつでもセーブもワープもできます。戦闘面においても、高速化やオートは当然のように存在し、ステータスや行動内容はいつでも確認でき、状態異常の継続ターン数が常に見えているような完備さです。

徹頭徹尾貫かれた遊びやすいデザインにより、ゲームを楽しむことに集中できるゲームとなっています。

加えて、その親切さに比例するように温かなシナリオもまた魅力の一つでしょう。

ベースとなるRPG的な戦闘の楽しさのテンポは崩さないまま、主要キャラクターの成長が気持ち良く描かれています。

ただし、シナリオは優しくても戦闘はそう易しくありません。

敵のギミックを基軸としたボスとの戦闘は、十分に歯ごたえがある難易度となっています。序盤こそ立ち回りを整えれば初見でも撃破できますが、終盤に向けて段々と難易度の上がっていくボスに立ち向かうには、事前の準備が欠かせなくなっていきます。

装飾をはじめ装備品を組み立ててボスの技にメタを張りつつ、相手の行動に対するその場その場における戦略の組み立ても駆使して並みいる強敵に打ち勝っていきましょう。

バフとデバフを駆使して有利な状況を作り、敵のギミックを封殺していなし、最大火力を構成して叩き込む。そんな考えて戦うボス戦が、徹底したユーザビリティに下支えされて楽しめます。

敵の攻略法を考えて戦うのが好きな人にお勧めの作品となるでしょう。

感想

思いつく限りの不便さを先回りしてことごとく潰しているゲームです。不便さというか、プレイヤーの不安と言った方が適切かもしれません。

フリーゲームに限った話ではないんですが、プレイヤーにはゲームに対する信頼というものがあると思っていて、大体知らないゲームの場合は信頼がゼロから始めます。この状態で不具合っぽい挙動に出会ったり、なんとなくやりにくいものに出会うと信頼度が低下していって、その結果不具合に見せかけた演出みたいな外連味のある行為に対しても疑問を感じるようになってしまいます。

要するに、ゲームが提供する全てのものを享受して楽しむためには、そのゲームを十全に信頼する必要があります。その点で言えば、おおよそ最初の方からこのゲームには信頼しかありません。

取り逃し要素がないことはかなり良くて、実際廃村で後で回収できるのかなと思っていたら綺麗に宝箱が並べられていたのは笑いました。律儀すぎる。

また、取得物UP系アクセサリによる占有は本当にJRPGの因習だよなあとは思っています。FF16のことです。

物凄い細かいレベルで言えば、船や飛空艇が早かったり、イベントが終わったらキャラクターがすごい勢いで退場したり、ものすごい広いマップで敵に遭遇するのが大変だから最後の地点に全員のシンボルが置いてあったり、とにかく色々と配慮の鬼になっています。ここまでくると不便さへの恨みというか執念すら感じますね。

ダッシュ廃止については、ボタン押しっ放し辛いよねは同意でして、長い時間やっていると指がつりそうになります。一方で、ダッシュそのものには意義があるなとは思っています。エリアを高速で移動してスキップしているという感覚的なものを得られるだけでも、心理的に楽なところがあるからです。

加えて全体的にエリアが広いのもあって、歩行速度は速くてもダッシュが欲しくなってはしまいました。だからと言って押しっ放しは嫌という我儘な気持ちもあります。

エリアの広さに対して地味に効いてるのが、宝箱を全回収する必要が原則的にある、シンボルエンカウント間の距離が離されていて戦闘を意識的に行うのがやや面倒、あたりもあります。

宝箱については、全回収の報酬自体は必要度が高いが、宝箱そのもののアイテムには大体魅力がないというのも辛くて、一つ一つを開けるモチベーションが弱いまま全てを開けようというモチベーションだけで動いていました。これだと一つの宝箱に対する嬉しさが一切なくて、最後にアクセサリもらう時だけ嬉しくなります。

シンボルエンカウントについてはアイテムドロップがランダムなのも相まって、割と同じ敵と連戦したいけど距離が離れているから効率的にやるのが難しいというのが厳しい所でした。天使のたまご拾うためにずっと天使全滅させまくっていたのは中々の虚無。

また、シンボルエンカウントは部分的には相互が接触しようとするから成り立っている節があるので、相手に会敵の意思がないとすり抜けが多発するのもちょっと難しいところです。結構頻繁に移動するから、というのもあるかもしれません。

なお、一応会敵するシンボルには全部一度は当たりに行くプレイをしていたところ、全部集まるケースは稀、大体半分集まる、ものによっては一つも拾わないこともある、くらいの温度感でした。耐性装備集めるのが一番しんどかったかもしれない。

ここで話はそれるんですが、最後の強雑魚に関してはドロップ率100%で良くないですかと思ってました。鉛筆削りだけ5個もよこすな結婚指輪が欲しいんだ。

続いて、戦闘バランスの話をします。

雑魚は基本的にオートで片づけるもので、強い雑魚はちょっとだけ手動をかまして片づけるもので、ボスは全力で対策を積んで戦うものです。思い切ったバランスで好きでした。

序盤というかいったんクリアまで行くくらいのレベルだと、ざっくりした対策を積めば勝てるんですが、終盤までくると相手の行動に対する回答を出すための耐性パズルと戦略性が要求される歯応えのあるギミックボスバトルが楽しめます。

個人的には宝物庫のシカあたりからその傾向が強くなったと感じていて、ここ以降はとにかくちゃんと対策しないと負けるバランスでした。気を抜くと1ターンですべての命が刈り取られます。

アクセサリを組み替え相手の攻撃に耐性をつけ、回復タイミングと障壁タイミングを適切に行いつつクールタイムを管理し、数ターンに一度の攻撃チャンスで最大火力を出せるようにバフデバフを撒いていくのは楽しいです。

とはいえ、相手の行動はほとんどのケースで全て見えますし、能力値やら何やらはすべて開示されているので、理詰めでだいぶ詰められるというのも良いバランスでした。初見未対策で挑んで一瞬で壊滅し、これどうやって倒すんだろうと思ってからがスタートラインです。

ちなみに最も苦手だったのはシカで、こいつだけ3回くらいゲームオーバーした上で倒しました。耐性の強さをまだあまり理解していなかったのもあるんですが、こいつだけギミックより火力で押してくるタイプなのもあったのかもしれません。それ以降のギミックボスはギミックを封殺すれば大体勝てるので。

全員耐性0にして挑むイモミズクリ、百見でパターンを見切るジーニアス、あえて属性耐性マイナス反転を受け入れ、序盤はとにかく戦闘不能になっても立ち回れるようにして反転解除後に一気に責め立てるチュートトあたりは実質初見で抜けられます。

ブーステッドは超火力魔法に対しての属性耐性パズルに苦労しましたが、ループが短いので障壁の使い分けやタイミング次第で突破できます。最後のギミックは眺めてたら複製反罰が光ってたので迷わず押した。

シスターズはさすがに強敵でしたが、耐性パズルで全属性43以上、ユキダルマの毒と気絶以外、全員状態耐性100、マリモやスマーテストに至っては全属性50を超え、ヨチヨチも無属性64とする構成を組み上げて封殺しました。耐性は大事。一人の毒だけ防ぎきれませんでしたが、ここは即発キュアー打てばいいので割と簡単に解決できます。

思い返しても慣れてなかったのもあってやっぱりシカが一番強かった気がします。人によって苦手なボスが分かれそう。ちなみに補足として、全ボス勿論強くて難しいのですが、これは全部心地よい難しさです。理不尽でない。このバランスは本当に素晴らしいなと感じていました。

戦いにおいては基本戦術がバフデバフを撒きつつマリモの超強化を基点に高火力技を何度か当てて倒す、という道筋が一貫されています。

こう書くと、ともすればワンパターンに見えそうですが、実際のプレイ感は全くワンパターンとは思いませんでした。相手の行動ループに合わせてこちらが適切な行動をとる必要があり、回復のタイミング、強化のタイミング、アイテムを切るべきタイミング、それぞれを常に思考しながら戦うので全然ワンパターンで戦えません。思考を回し続ける楽しさがあります。

この辺のバフデバフの大事さはらんだむダンジョンで学んだところがあるので筆者は慣れていましたが、慣れていないとちょっと難しいかもしれません。さすがにバフデバフが切れたら即座に負ける、というレベルではありませんが重要なのは確かです。ユキダルマに先陣一献のかんざしを常に装備させてたくらいには大事です。

このゲームの戦闘システムの良い所としてもう一つ、大ダメージを受けると特殊攻撃を打てるTPが回復するというところがあります。

これは一気にダメージを受けてピンチになった時の逆転要素としても十分機能しますが、それ以上に壁を張り続けて守りに徹するとかえってジリ貧になるということにも効いています。

適度に大ダメージを受けて一気に回復したほうがトータルでは得という設計のおかげで、相手の攻撃性能を見極めて、ここまでは受けていい、ここからは防ぐ、といった線引きを常に考えるようになります。ギリギリの戦いをしたほうがかえって勝ちやすいので、ちょくちょくわざと攻撃を食らいつつ、それを上手く転用していくのが楽しいです。

なお、最後の切り札と言っていい貯金趣味ですが、絶妙な強さをしています。500000エストが意外と遠い。でもちゃんと強い。実質冒険者の心の下位という立ち位置ながらも、4つあるので色々と応用が効きます。

稼ぎについては、なんとなく即死が通るあの強雑魚をひたすら狩るのが楽な気はしていました。ユキダルマでワンパンした後にリピートし続けよう。

余談ですが冒険者の心というアクセサリは結構好きで、クエスト達成ごとに強くなるのでずっと愛用していました。面白い機能。

シナリオ面でも少しだけ話します。

基本的に良い人しかいないタイプの物語なので個人的には好きです。全員前向きで、それぞれの成長エピソードもしっかりと差しはさまれます。この冒険を通じて色々と成長したということが分かるのが良いですし、最後の最後にギフテッドワールドを再解釈してくるのも良かったです。それはそれとして、なんでマリモという名前になったかは気になります。このゲーム、イモミズクリを始めとして由来が分からない名前がちらほらあります。気になりますね。

また、システムを絡めたストーリーが好きなので、宝物庫のイベントバトルからの流れは好きでした。ただの便利機能というだけではないのが良い。

ちなみに、一番好きだったキャラクターはユキダルマでした。一番良い子なので。

世界観も面白くて、ギフトというそこそこの脅威に対してある程度の自助で成立している絶妙なバランス感で成り立っている世界です。

ギフトの力で簡単に国がひっくり返りそうですが、その中でも大陸を統べる王国が築き上げられています。この理由付けとして、外にある自助的なギルドがある程度個の脅威をコントロールしているとしているところも面白いですね。

じゃあギルドが腐ったら終わりなのかという話に対しては、ギルドの長があの人だからで片づけてきます。哲人政治で成り立ってませんか。それは後継選びに慎重にもなりますね。

細かいところですと、クエストの鹿の駆除が割と印象に残っていて、このタイトルでナンバリングされることあるんだと思いながらやっていました。何なら先述の理由で一番シカに苦戦したのもあって、このゲーム全体を通してもシカの印象が強いかもしれません。

20時間以上もゲームを遊ぶと色々楽しかったことがあって筆が止まらないんですが、そろそろここで書き終えることにします。

とにかく倒し方を考えることのできる良いゲームでした。考えて倒すボス戦って楽しいですよね。

09. みかど出現

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| 戦略シミュレーション | zabumaru |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 4時間 | 1.01 | クリア |

良かった点

- 敵を分断して大将首を取る独特な戦略が楽しめます

- ずっと世界観がゆるいです

気になった点

- 特に終盤は大将が隙を晒すことを期待するお祈りが必要に感じました

- 移動先をマウスで決めますが、この時に段差に落ちると再度登れなくなります

- 特に、移動が始まる前にカーソルが落ちる方向にあると、ターンが回った瞬間に落ちます

- 移動原点に基づいて移動可能範囲が算出されるか、テンポを損ないますがクリックなどの工程が挟まれるとケアできそうです

レビュー

わちゃわちゃパクパクSLG

みかど出現は、わちゃわちゃと動く友軍と敵軍がぶつかり合うシミュレーションゲームです。

一画面に収まるクォータービューの地形の中、両軍が衝突して戦うことになります。

このゲームが単なる戦略シミュレーションに留まらない特徴的な点として、敵軍がピンピンしていて友軍が虫の息だとしても敵の大将首を獲りさえすれば問答無用で勝利する、というシステムが挙げられます。反対に、主人公がやられればどんな状況でも問答無用で敗北です。

すなわち、主人公が倒されないように立ち回りつつ、何とかして大将を打ち倒す策を練るのがクリアのカギを握ります。囮で敵を分断したり、遠距離攻撃で肉癖を抜いたりして、上手く大将まで攻撃を届けさせましょう。

戦闘に勝利して倒した敵は、きびだんごをあげることでどんどんと仲間になっていきます。この、どこか緊張感のない緩い世界観も魅力の一つとなります。

そうして徐々に大所帯になっていきながら、さらなる強敵に挑んでいきましょう。

感想

前作では個人的に理不尽に感じていたアバウトな移動スタイルに対し、一部の指示を受け付けなそうなやつは自動で動き、そうでないのは手動で動かせるという折衷案的なシステムになっていたのは、これまた個人的には良かったです。

ある程度はこちらで、囮やら切り札としての温存やらを考えられるので戦略性が上がりました。

その一方、SLGとしてちゃんと操作できるようになったことで、前作にあったとりあえずマウス動かしておけば勝手に終わる独特のテンポはなくなっています。トレードオフという感じ。

沢山のキャラがわちゃわちゃ動いているのを眺める楽しさは健在で、攻撃の時のちょっとしたモーションも含めて見ているだけでも楽しめます。

幕間パートでたくさんの仲間を引き連れて動けるのがその中でも好きで、最後の方になると色んな敵と戦って仲間にしてきたなあと感慨を得ることができます。

難易度に関しては前作同様にまあまあハードに感じていて、特に終盤はかなり難しいです。

前半こそ上手く打ち合えば全滅も狙えますが、後半は絶対に無理なので何とかして大賞首を晒させる必要が出てきます。それでもラスボスまでは囮を左右に配置して分断するモーセ戦術が効いていたんですが、ラスボスはしばらく向こうから手を出してこないのでこれがかなり難しいです。

最終的には何とか勝ちましたが、正直なんで勝ったかは分かりません。大将がたまたま射程圏内に来たから殴ったら勝った。勝ちに不思議の勝ちありですね。

前作においてもマウスを動かして相手大将が良い感じに動く導線を探すゲームではあったので、その辺のプレイ感はそんなに変わっていはいません。

また、細かい話をすると見下ろしの仰角が割と小さいので、射程のカウントがちょっと難しいところがあります。これのためなのか分かりませんが、思ったのと違う技が出て負けたこともあります。私が見た感じでは強力な攻撃が出る方の射程だったんです。

そも相手の行動範囲や射程も一瞬しかビジュアル的には出てこないので、その辺は雰囲気で察するくらいのムーブが良いのかもしれません。

個人的に一番しんどかったのは段差による移動障害に対し、段差から一度でも落ちると段差の上に戻れなくなるところでした。

主に籠城っぽいことをしているステージで、相手の上を取るために頑張って速度の速いキャラで段差の上に動かしたのに、マウスが下にある時にその手番が回ってくると川の底に落ちて戻れなくなります。

マウス位置に勝手に動き、かつそれによって移動可能判定を兼ねているというシステム自体は面白いんですが、動く前にワンクッションないとこういう事故が起きそうです。特にきつかったのは、下方向にいる別キャラを動かしていて、その次のターンで段差上のキャラを動かそうとしていた時です。約束された落下。

シナリオというか世界観の話をすると、かぐや姫ベースかと思えば戦国武将が出てくるけど、それでも何となく納得してしまうような緩い世界観が面白いです。最後にロケットが飛んでも受け入れられるような懐の深さがあります。

加えて、どんな敵でもきびだんごを食べさせれば仲間になってくれるのも緩いですね。それ桃太郎印じゃないですか。さっきまで激闘を繰り広げていた相手だろうと、お構いなしに仲間にしていけます。どうせなら引き連れてた人達も引き抜いて欲しい。

どうやらアップデートで色々遊びやすくなっているらしく、自動装備がついたり装備制限が緩和されていたりしているようです。この辺の調整があれば難易度も緩和されていそうなので、現行バージョンなら大将首を獲りやすくなっているかもしれませんね。

10. オミくじ

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| クイズ | ビッワリアンチョコ |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 10分 | 1.00相当 | エンディング |

良かった点

- シールの種類が豊富です

気になった点

- シールリストがもう少し見やすい形式だと一覧性が上がりそうです

- 各シールを横キーで順繰りに見れると見やすいかなと思いました

レビュー

オミくじを引こう

オミくじは、くじを引いてシールを集めるゲームです。

AI生成された様々なシールを集めては眺めてみましょう。色々なキャラクターが描かれたシールには、それぞれ新型コロナウィルスに関する知識も書かれています。

そうしてシールを集めてコロナの知識を獲得したら、マップのどこかで新型コロナウィルスにまつわるクイズに挑戦することもできます。

全問正解目指して解いていきましょう。

感想

キャラはAI生成っぽいんですが、某チョコっぽい背景はなんとなく後からレタッチしているなり付け足しているなりしているような気がしていました。レア度合によってちゃんと区分されているので。

結構はっきりと線が出ているのもありますし、大分濁った印象を受けるのもあるので、本当に玉石混交というか、石が多い感じもあります。石は石で見た目が割と良いのもあるんですけどね。GANで作っていた時代ぐらいの歪みを感じます。

具体例だと、V2891Iくらいのはっきりさなら実用上使えそうで、V483Aみたいな変なやつはある意味好きです。重なった状態で出力されたのかな。

この作品のシールのように、なんか大量に絵が欲しい場合はAIが割と強い選択肢に入ってきている気配はあります。

ウディコンの規約を始め世間の風潮が出展元の著作物明示化の流れになってしまっているので、Fireflyとか一部のサービスしか使えなくなるかもしれませんが。Adobe Stockに流し込めばロンダリング出来るみたいな話もあるので、結局のところどこまでうまく制御できるのかはグレーっぽいですね。LoRAを自分の絵柄でやる分には良いのかとかその辺の話もありそう。

コロナあるいは変異株については想像よりかなり詳しめにバリエーションしているので、まあまあ知らない情報が多かったです。

よっぽど丁寧に追っている人か専門家でもないと、この辺りカバーできる人はいないんじゃなかろうかと思ってしまいます。D614Gを言わずと知れたスーパースターと呼んでいますけど、言わずと知れているレベルなのかは分かりません。強毒化したアレだよと言われてようやくピンとくるレベル。

そういう意味ではクイズはかなり難しく、常識的なところはともかく、マニアックっぽいのは初見では通せませんでした。シールの説明を見て回答するにしても、シールの説明を順繰りに見るのがまあまあ面倒なので、その辺はあんまりやっていません。

シールについては色々説明があるので、アイテムの流用ではなくてカードリストとしてのUIで構成されていると色々と便利だろうなとは思いつつ、ちゃんとやろうとするとステータス表記みたいなUIが欲しくなりそうで、コスト高くなりそうだなとも思っています。変異株のステータス表記、それはそれで面白そうですが。

11. 竜と黄金の梨と焼け残り

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| ローグライク | スミスケ |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 5時間 | 1.07 | クリア |

良かった点

- 細部にまで凝られたグラフィックが素晴らしいです

- ステータスなどがファジーに表現される仕組みも相まって、緩い世界観が醸成されています

- 体力を雰囲気で管理しているので緊張感もあります

- ローグライクとして安定した作りとなっていました

気になった点

- すべての演出が丁寧に作られている分、テンポ感が悪い印象を受けました

- 毎回ちょっと待つなあくらいの温度感です

- ※アップデートで対応が入った模様です

- 製作について、適当に作ると何もできない上にかなり嫌なSEが鳴るのでモチベーションを削ぎます

レビュー

ゆるグラローグライク

竜と黄金の梨と焼け残りは、微に入り細を穿った高品質なグラフィックが特徴のローグライクです。

3Dで表現されたダンジョンを進み、敵と戦ったりアイテムを拾ったりしながら階段を探して最下層を目指す、オーソドックスなローグライク体験が楽しめます。

| 戦闘画面 |

|---|

ただし、ダンジョンで遭遇する敵との戦いは、自分のキャラクター達と敵がぶつかり合う一風変わったものとなっています。

3人のキャラクターにそれぞれ指示を出しながら、にぎにぎしく動く様を眺めていきましょう。折を見て石ころなどの投擲物を活用したり、厳しい相手には逃走を図ったりと、柔軟に対処をしていくのがダンジョン攻略のカギとなってきます。

また、ダンジョン攻略においては各キャラクターのパラメータも重要になりますが、その全ては曖昧に表現されています。

戦闘やイベントを経て成長していくパラメータは何となくの強弱をつかめる文章によって、キャラクターの体力はそれぞれのグラフィックのやられ具合によって判断できます。感覚的にパラメータを俯瞰して、直感的な判断をもとに選択していくことになります。

ボロボロになったグラフィックを見つつ、どのタイミングでどの回復までを必要とするかを見切ることも重要となってくるでしょう。

とにかく、全体を通して高い品質のグラフィックと、ぶつかり合いによる見目の楽しさに裏打ちされたローグライク体験が楽しめる作品です。

適度に敵を倒しつつ、アイテムを活用してダンジョンの深くまで下っていきましょう。

感想

常に画面が愉快なゲームです。特に戦闘画面が愉快で、左右でぶつかり合っている見た目も愉快なら、良く分からないキノコが爆走しているLIVE中継がなぜか流れているTVも愉快でした。

この辺の見た目が飽きない絵作りは高いグラフィック力に裏打ちされていて、ずっと楽しい感じの画が作られ続けていました。ダンジョン挑戦中に3人が色々とリアクションを取っているのが好き。

ローグライクとしてみるとオーソドックスな作りで、前半である程度強化して後半は逃げ切り体制に入ると楽なタイプです。

序盤のダンジョンならそのまま進めても良いかもしれませんが、後半は普通に敵が強いので上手く成長させていない限りはとっとと下るのが正解なのかなと思っていました。

作りや遊び方自体はそういう普遍っぽさがあるんですが、3Dダンジョンとぶつかり合いの戦闘という特殊な仕組みもあって、その一方で印象としては結構特殊なゲームだなというものにもなります。

ここから先は全体のテンポ感の話をするんですが、アップデートで改良されている雰囲気があるので、現バージョンでは問題ないかもしれません。予めご了承ください。

良く言えばすべての演出が丁寧、悪く言うと毎回ちょっと待つなあというのが全体の印象です。例えば、拠点に入るとしばらく待ってから選択肢が出ますし、拠点からエリア選択に行くとフェードアウト、しばらく暗転、地図画面でしばらく待機してようやくひよこが現れて動けるようになります。このように、全体を通して操作できるようになるまでの時間が長めに取られている印象です。

特に拠点や地図の、要素としてはすべて見えているにもかかわらず何も操作できない時間、というのがそこそこ辛く、ロード待ちでもなければ画面上の変化も大きくないので何で待たされているのか分かりにくくなっています。

インゲームというかダンジョンで言うと、3Dダンジョンの操作は非常に軽快です。簡易マップや向き固定移動も完備されていて、かなり動きやすく階層を周れます。通路でダッシュも可能ですし、ちゃんとその場合は敵にエンカウントするリスクも背負います。

その一方で、戦闘面ではこちらも演出が丁寧な分、テンポは遅めです。戦闘開始と同時に「まあまあちょうどいい相手だ」のような文字表示に、Ready Fightまでちょっとだけ時間を取ります。倒すとスローが入り、その後SEが何度か鳴る時間があって、勝利のマークが出てから戦闘が終わり、敵の消滅演出が入ったのちに「敵をねじ伏せた」文字表示が出て動けるようになります。場合によってはここでキャラクター強化の文字列も順繰りに表示されます。

ダンジョン1階層ごとに敵とのエンカウントは2~4回程度あることが多く、20Fあるとだいたい60回くらいこれをやることになります。重要な演出や意味の感じられる間ならともかく、何度もやることになるこの要素で待ちがそこそこ発生するのは若干辛くはありました。

個人的な印象としては、スローは演出的に好きで、勝った感覚を得られるので良かったように思います。SEを鳴らすタイミングをスロー中に混ぜて文字表示もやってしまう、最初のテキスト表示もReady Fightに混ぜつつ命令操作くらいはできるようにする、敵の消滅演出中についでにテキストも出す、みたいな感じでまとめてやると多少待ちが少ない印象を覚えるかもしれません。

ただ、順繰りにやることのメリットもあって、それぞれのテキストがプレイヤーにちゃんと読まれるし、それぞれの演出がちゃんとプレイヤーに見られることになるんですね。この点も踏まえると、どこを単独で見せたくて、どこまでは複合的に見られても良しとするかの線引きの話になるのかなと思います。演出も大事だし強くなったことも分かってほしいなあというオーダーなら、今の形がベストっぽいですね。

なお、罠を踏んだ時の一瞬待つ演出は個人的に好きです。あ、踏んでしまったヤバい、みたいな間があるのでドキドキします。演出としての間って難しいですね。

さらっと流してしまった3Dダンジョンの操作の軽快さについてもう一個触れておきたいんですが、個人的に好きなのは敵が近づくとSEが鳴るところです。

3Dダンジョンゆえに敵を見つけられないことは必ず発生し得るんですが、この仕組みのおかげで近くなったら必ず分かるようになっています。この辺の配慮が素晴らしい。これに命を救われたこともありました。

ランダムイベントについても結構面白く、ゆるゆるとしたグラフィックにあったゆるゆるとしたイベントが色々とあります。

容量拡張が一番嬉しいところはありますが、地味に食料をもらえると有難くなります。10F連続で食料を拾えず、クタクタの状態でイベントで食料をもらえた時は中々感動しました。

パラメータのファジー表現についても触れておくと、個人的にはおおよそ好きでした。

特に体力がファジーなのは良くて、今はどのくらいの回復をしてやるべきなのか、今戦闘にどの程度耐えられるのか、といったものが常にファジーな状態で進めることになるので結構緊張感があります。

もともと体力は結構ファジーに見て管理することが多いパラメータなので、こういう表現と相性が良さそうに感じます。グラフィックによる表現というのも、高いグラフィック力も相まって可愛らしくて良いですし。

一方で、あらゆるものがファジーであるがゆえに、厳密にやりたい部分も曖昧で良く分からなくなっている、というのもありました。

個人的には所持数制限がこれに該当していて、例えばプレイ中に何かを拾ったら急に制限がかかり、この後に4つほど作るでぶっ壊しても解決されませんでした。各アイテムに重量パラメータが設定されている故なのか、それともまとめて持てるアイテムがあるのか、といったようなことが不明瞭なため、解決法が見えないのが辛かったです。

体力と違って所持数制限はギリギリを攻めるのが一番強く、そうしたいが何をもってそうできるかが分からない、というのが厳しかったのかなと思います。

この辺の何を厳密にやり、何を曖昧にやっているか、というのはゲーム側でコントロールできるものなのかもしれませんし、個人によって変わり得るものなのかもしれません。もし前者ならファジー表現を采配するのが良さそうですが、後者ならトレードオフになるのかなと感じています。

なお、その辺のデメリットを考慮しても、ファジーにいろいろ表現されているのは、そのテキストの面白さも含めて結構好きでした。

製作というシステムについてもちょっとだけ話します。

製作それ自体は、いらなくなったアイテムを良い感じに処分したかったり、ダンジョン中で分解と共に上手く活用して生き残りやすくしたりと応用の利くシステムで楽しかったです。

ただ、SEが本当に辛かったです。めちゃくちゃ悪いことをした気持ちになりました。しばらく我慢してたんですが、後半からはもう辛くなったので製作せずに全部売ってました。これは多分個人的な好みです。

最後に何度か言及したグラフィックの話をするんですが、本当に良いグラフィックです。

タイトルを見れば大体察するところだとは思うんですが、キャラクターが上手いのみならず、背景とかその辺の質感までもが調和しています。ここ読んでいてタイトル見てない人なんていないとは思うんですけど、とりあえずタイトル見てください。

あとは焼け残りの「り」のフォントが焼け残りっぽく煤なのか何かが零れ落ちているのも細かくて好きです。

キャラクターもそのグラフィックのおかげでゆるく魅力的に描かれていて良い雰囲気を作っています。

食料の略奪が平然と行われるくらい資材不足が深刻そうな世界なのに、コーヒーを飲んで落ち着いている几帳面な人が好きです。そのコーヒーはどこから仕入れたんだ。

後は言わずもがなにひよこが良くて、あらゆるメニュー画面のフレーバーとしても出てくるので、常に画面がこのゆるさで固定化されています。一番好きなひよこは中断周りのひよこです。あなたの好きなひよこは何ですか。

しかし怪しい洞窟、クエストは受けたけど遠征先に見つからなかったので結局挑戦できずじまいでした。交流を始めたら、特にイベントも発生せずに情報だけ出てきてしまっていたのが、もしかしたら不具合だったのかもしれない。

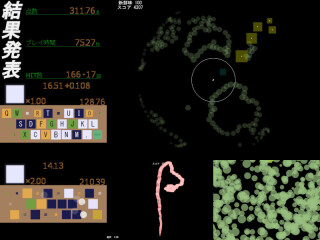

12. 不屈のスペラ

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| デッキ構築ローグライク | テイク |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 2時間 | 1.02 | HARDクリア |

良かった点

- 最初に選んだ妖精のパッシブを軸にデッキビルドしていくのが楽しいです

- 程々のランダム性と戦略性が備わっていました

- ピンチをチャンスに、というシステムにより、意識的にハイリスクハイリターンの選択が取れるようになっています

- プレイヤーが選択する要素を極力省いているため、サクサクとゲームを進行できます

気になった点

- デッキ枚数に対してややカードプールが薄く感じました

- HARDクリアまでならそれほど気にならないレベルではあります

レビュー

ピンチをチャンスに変えろ

不屈のスペラは、RPG風の戦闘をカードで行って進めていくデッキ構築型ローグライクです。

戦闘やイベントで増減するHPというリソースを上手く活用して、40層からなるステージを攻略することになります。

| ステージ | 戦闘 |

|---|---|

挑戦するステージは手前3マスから発生するイベントを選択する形式となっています。

敵と戦ってカードを集めるもよし、ショップでHPを消費してカードを買うもよし、特殊なイベントで何かを得たり、回復するといった手段も取れます。現在のデッキの状況や自分のHPと相談しながら、最適な行動を選択していきましょう。

先の状況が前方5層まで確認できるため、先々のマスを見てプランを定めるのも肝要になってきます。

ステージを進む上で避けられない戦闘においては、それまで集めてきたカードによるデッキで挑むことになります。

現在のMPを消費してカードを選択し、敵に攻撃していきましょう。カードは、消費するMP、状態異常や攻撃対象、攻撃性能が異なってきます。特にMPを多く消費するカードは強力ですが、MPは原則毎ターン1ずつ増えていくため、強力なカードばかり集めるとデッキが重くなってしまいます。コストとバランスを意識して、自分なりのデッキを構築していきましょう。

また、デッキ構築にあたっては最初に選択する妖精のスキルも重要です。

被ダメージ軽減や回復スキルから状態異常の強化まで、それぞれの妖精が持つスキルに合わせたデッキ構築を目指すことで、高いシナジーを得ることができます。

そうして取捨選択してデッキを構築しつつステージを攻略していくと、当然ながらHPは消耗していきます。そうなった場合、回復マスやカードの効果でHPを回復させることで継戦していくことになりますが、このタイミングは慎重に見極める必要があります。

このゲームにはピンチをチャンスにという仕組みがあり、こちらの被ダメージが大きいほど攻撃性能が倍化していくためです。HPがギリギリになるリスクと引き換えに、高い火力を得ることができます。特にボスなどの強力な敵を相手取る時は、どのタイミングで回復し、どのタイミングで強いカードを切るかの戦略性も求められてくるでしょう。

こうした様々な要素が一体となったシステムは一見複雑に見えますが、手厚いチュートリアルとテンポの良いゲーム設計で、プレイしていくうちに自然とマスターできます。

言葉を尽くすより遊んでみた方が分かりやすく楽しいものとなることは請け合いなので、安心して妖精に合ったデッキを上手く構築し、最後のボスまで打倒していきましょう。

感想

序盤丸々チュートリアルに使っている思い切りの良さも含めて、かなり導線が丁寧なゲームだなという印象がありました。シナリオもそれに沿って動いていますし、難易度解放時にちゃんと要素解法演出もついているので、一貫した気持ちのまま最後の難易度まで挑戦できます。

デッキ構築型ローグライトとみると、DungeonMakerとかその辺に作例はあるんですが、この分岐型カード選択による行動の選択はやっぱり面白いです。先のプランをある程度こちらで決められるという戦略性と、不測の事態があった場合のリカバーも効くという即時性もどっちも加味されています。

ここに加えて、マス配置の都合上ある程度のランダムと決定性をどちらも付与できるので、要所のイベントは制御しつつも何度か遊べるリプレイ性も同時に担保していました。

また、マスが戦闘、強敵、ショップ、イベントとシンプルなもので揃っているのも良くて、ある程度簡単に予測できつつも、イベントというランダム性の高いものも含めて幅を持たせているように感じました。

デッキ構築の面で言うと、正直な話カードプール自体は狭めな印象を受けたんですが、妖精というパッシブ要素を軸に組み立てられるところで掛け算的な広がりは担保されていました。

特に妖精を最初に決められるのは面白くて、最初に自分でどういう方向性にビルドしたいかある程度考えて進められます。何もない地平から考えるのも面白くはあるんですが、軸が一つ定められているほうが迷いが少なくて助かりました。

妖精解放タイミングについても良くて、ある程度ゲームが分かってきたら増えて、大分理解が進んだらさらに増えます。応用タイプみたいな妖精が後に回されるので、その能力を使うイメージが湧きやすくなっています。

続いて戦闘システムの話をします。

全体的に余計な選択を省いたデザインになっていて、これがゲーム全体のテンポ感の向上にかなり寄与している印象があります。

カード選択時に対象を選ぶ工程がないというのもありますし、序盤はカード入れ替えが勝手に行われていくというのもあります。これによって、40層程度あっても30分もあれば辿り着けるようになっています。リプレイ性の高さには、このテンポの良さが間違いなく効いていました。

また、前作にもあった最大MPが溜まって徐々に強いカードが使えていくシステムも、かなりうまく機能していました。

雑魚との戦いは大体序盤のMPで終わりますし、ボス級との戦いでも、序盤は状態異常を撒いたりカードを補充したりと明確にやることがあります。低コストカードでも明確な役割があるので、どのターンでも考えて行動することが必要になってくる良い仕組みとバランスでした。

細かいところだと敵のタイプ表記が出ているのも良くて、初見の敵であったとしても、どういう順番で倒すのが理想かをある程度組み立てやすくなります。

対象選択の工程は省いても、そこにカードごとの特性を持たせるあたりや、この辺のタイプ表記あたりからも感じられるんですが、可能な限り考えて戦えるように制度設計されている印象を受けました。

簡単に操作できて、テンポを良くして、その上でちゃんと思考を回す余地を残すのは割と難しそうですが、その辺が上手くカバーされたデザインです。

個人的に好きだし発明だと感じたのは、ピンチをチャンスにという機能です。平たく言うとダメージを受けてるほど火力が伸びるんですが、これにより低いHPでも敵に挑むことのインセンティブが確保されていました。

特に序盤において、回復に傾倒せず出来るだけ敵を狩ってカードを取得するチキンレースをして手札を集めていく、というのがデッキ構築型ローグライトの強いパターンですが、システム的にこれをプレイヤー側に後押しする仕組みだなと感じています。

また単純に、ボス戦などでピンチになった時に最大火力のカードを温存しておくと勝てる、という熱い要素でもあります。どこで大火力カードを切るかの駆け引きも生まれますね。筆者はラスボス相手に2桁残したギリギリの状態で全火力を投じて勝った時が一番気持ち良かったです。

その分ダメージ計算が難しくなる面はあって、確定一撃とかの計算はちょっと難しくなるかなとは思うんですが、ゲームの設計上数値が大きい上にぴったり合わせるタイプでもないのでマージンをとれば調整できるようにはなっています。予想ダメージ表記も出ますしね。

全体的な難易度はやや易しめかなというレベルで、HARDで(自分のミスで)1回敗北はしましたが、それ以外はそのままクリアできるバランスです。通した印象としては、クリアできるように作られたバランス、くらい。

よっぽど不運を引くと怪しいのかもしれませんが、序盤でデッキ構築に失敗しない限り中盤以降は安定する感じはあるので、失敗するとしても序盤の範囲に収まりそうです。序盤ならリトライも楽ですね。

| NORMAL | HARD |

|---|---|

筆者のプレイ履歴としては、NORMALはシルフ、HARDはバンシーで突破しました。

シルフクリア時は悪魔契約、ヘブンズウィング、救済による回復可能な設計で突き進んでいます。持久型にはめちゃんこ相性が悪いんですが、継戦能力は極めて高く、回復マスはほぼ踏むことなく最後までたどり着くことができました。大ボスで火力が足りず、オーバーライブラリーアウトしかけたのはご愛敬。

バンシークリア時は、とにかく強力な5コスト以上のカードで埋めてぶっ放すデッキを構築しています。救済などの5コストカードはあえて合成しないくらい徹底しました。その性質上被弾は多めになるんですが、そこはグングニルによる大量回復でしのぎつつ進めています。被弾が多いのを逆手に取って、ラスボスではギリギリまで被弾してからウンディーネをぶっ放して蹂躙しました。

このデッキ構築は性質上カードが揃わない序盤が一番しんどく、そこで無理した結果の一敗でした。

シナリオの面にも触れておくと、ストーリーが必要ラインでちゃんと描かれていて、ゲームのテンポを損なうことなくモチベーションにはなるレベルの塩梅に落とし込まれていました。

特にオープニングから開始までの流れが良いです。ここでキャラ紹介とばかりに会話劇が入るとゲームに入るのが遅れるんですが、ここをチュートリアル中に会話で進めていくことでカバーしています。実際にゲームを遊ばせつつ、キャラクターからのアドバイスを通じてその性格を描写していました。

色味的にも性格的にも某っぽいアレなのかと思っていて、そのくらいのテンションと世界観なのかなと考えていたら、まあまあなシリアスをお出しされて驚いたのも良かったです。あの入りで、腕切るレベルのシリアスが来るのは意表を突かれました。

このゲームについては、個人的にはHARDまでちゃんとやらせるゲーム性としての完成度が高いと感じています。

冒頭で触れた導線の丁寧さもあるんですが、NORMALがクリアできないとHPが増える仕組みがあるらしいことや、そこから先ではシナリオ面でここで止めると後味の悪いところで切るようにしているところなどにより、とにかく最後まで遊ばせる牽引力が仕込まれています。もちろんこれは全体的なテンポ感の良さ、それにも関連したリトライ性の高さなどの総合力からなせる業でもあるんですが。

現に、NORMALクリア時に作者さんの想定はここだろうしHARDはいいかとなりがちな筆者が、何の疑いもなくHARDを即時に始めてクリアまで遊んでいます。あそこで止められないですからね。

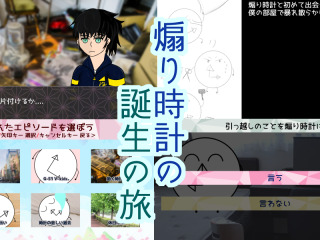

13. 煽り時計の誕生の旅

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| 分岐式ノベル | んどどど |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 50分 | 1.04 | 読了 |

良かった点

- 煽り時計にマスコット的な可愛らしさがあります

- クリア特典がダウンロード式なのは面白かったです

気になった点

- キャラクターの台詞と地の文で内容が重複していることが間々ありました

- キャラクターが「電気工事の実習あったこと完全に忘れていたよ」と発言した後、地の文で「電気工事実習があることを完全に忘れていた」と書かれる、等

- 煽り時計について、特別煽っていた印象はないので名づけの由来が気になりました

レビュー

煽り時計の旅を追体験しよう

煽り時計の誕生の旅は、煽り時計と主人公の少年にまつわるノベルゲームです。

煽り時計と呼ばれることになる喋る時計との交流、そしてあることを契機に始まる旅路を描いています。

ホームドラマのような温かなやり取りを軸に、物語はいくつかの場面の元展開していきます。

その中では、煽り時計のマスコット然とした一挙手一投足を見ることができるでしょう。

物語を読み進めていき、煽り時計の旅の行く末を見届けましょう。

感想

タイトル通り、煽り時計の旅を見届けるゲームなのかなと思っていました。パートとしては旅をしていると言いそうな時間は僅かかもしれませんが、あるいは拾われてから戻るまでのすべてが旅路ともいえるのかもしれません。

煽り時計の構造は時折気になっていて、鼻提灯出せるし、はさみ持てるし、コントローラを持ってゲームができるらしい構造になっています。どういうサイズ感なんだろう。

鼻提灯を出せるということは息をしているということなんでしょうか。この辺を考えるのは野暮なのかもしれませんが。コントローラを持ってゲームができるなら指があるのかいやしかし、みたいなことを考えながら読んでいました。

後は、この世界の母親はかなり起きている現象に対して素直で寛容でした。自分の子供が喋る時計を持っていて、一日でそれを理解したり支援したりしているの、なかなかに肝が据わっているというか受容能力が高いというか。良い母親ですね。

オイルショックと時計が売れなかった相関関係が不透明だったり、新幹線で時計を落とすほどの人ごみになるのかなと思ったり、プログラマーの説明がアバウトだったり、なんやかんや引っかかるところはあれど、その辺は多分オマケで言及されているあたりによるものなのかなと思っています。

個人的に気になっているのは句読点の位置とか、台詞と地の文のバランスとか、どちらかと言えばそういうあたりでした。

筆者もこのレビュー、特に感想では徹底できてない所はあるんですが、句読点はダイレクトに読みやすさに影響を与えるので、長い文章を読むことになるノベルでは結構気を遣った方がいい分野なのかなと感じています。句読点がない長い文章、意味をとるのも難しい上に、結構文字による圧迫感もあるので。演出としてそういう意図があるなら構わないとは思います。

序盤あたりから抜粋すると、「こんな、コーナー初めて見たなぁ」の句点がある一方で、「誰も居ないし何も動かしていないのに」あたりに句点がないのは違和感がありました。「いいか、煽り時計しっかりと俺の~」あたりもでしょうか。

「こんな」がかかっているのはコーナーなので、この間に句点が入るのは違和感があったのと、中者は長い文章だったのでどこかに句点が欲しい気持ちになりました。後者については、文の区切り的には煽り時計の後ろに読点が入るか、「いいか煽り時計」までつなげて句点でもいいような気もします。呼びかけを明示化したいのなら、いいかの後に句点があるのが適切っぽくもあります。

地の文については、キャラクターの台詞の繰り返しがちょっと見られていて二度手間に感じることがありました。上記以外にも、「アメ ヤムマデ マツ」の直後に「雨が止むまで待つことにした」とかも該当します。

多分、地の文をそこからつなげるための役割があるんだとは思うのですが、その場合は台詞側をバタバタして何か探しているだけのものにするなどすればバランスが取れるかもしれません。

ちなみに筆者は物書きを嗜んでいたことはありますが、別に文系出身とかではなくバリバリの理系なのであんまり正しくないことも言っているかもしれません。ここまでのことは話半分で良いと思います。

さらにここからは個人的なお勧めになりますが、こういう文章の見直しをするときはボイロが便利です。入力した言葉をしゃべってくれるので、何となく違和感があると気付きやすいです。誤字脱字もチェックしやすい。

宣伝になって感想でなくなってしまったので閑話休題。

クリア特典がダウンロード式になっているのは面白い試みだなと思いました。ZipのパスワードとかURL提示は見たことあるんですが、確かにこれなら何が降ってくるかもわからないし、手に入れるのはゲーム内で完結していて楽ですね。

最後に、このゲームの一番の謎は煽り時計の名前の由来かもしれません。そんなに煽ってましたか。

加えて言うと、誕生の旅でもない気がしてきました。いや、煽り時計の旅をゲームとして作ったそれ自体は誕生の旅と見なすべきなのかもしれません。その場合は、煽り時計がここまで辿った道筋それ自体が煽り時計というキャラクターの誕生の旅と解釈すればいいんでしょうか。

14. プリティアックス外伝 ~斧姫~

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| AXE | HOT・W |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 5分+25分 | 1.1.1 | クリア/おまけクリア |

良かった点

- 脳みそを空っぽにしてAXEに委ねられる作品でした

- 戦闘においても、とにかく爽快感に振っていて気持ちいいです

- ツクール2000風の完成度が高いです

気になった点

- 特にありません

レビュー

AXE!!

プリティアックス外伝 ~斧姫~は、ひたすらAXEし続けるAXEゲームです。

ツクール2000風のタイトル画面から始まり、冒頭のイベントからも察せられる通り、全てがネタと勢いに振り切れた作品となっています。その勢いはエンディングまで留まるところを知らないので、思う存分AXEを装備してAXEし続けていくことができます。

このAXEは主に戦闘で力を発揮し、全身に装備すれば装備するほど連続でAXEしていけるようになります。全身AXEで身を包み、6連続攻撃を叩き込んでいきましょう。

また、エンディング後のおまけでは、リソース管理風のゲームにも挑戦できます。

制限化の中で、AXEやほかのスキルにも頼って上手く得点を稼ぐスコアアタックに挑むのも一興でしょう。

ひたすら頭を空にしてAXEのことだけを考えられるように、ゲームとしての作りも導線も丁寧かつシンプルな作品となっています。

心行くまでAXEに体を委ねましょう。

感想

今ウディコンにおいて最もタイトルで笑えた最高のゲームです。

ツクール2000でゲームを作ったことのある身としては、これ以上ないほどに見慣れた景色でした。エミュレートとしての完成度があまりに高すぎる。ネットミームのカニの画像を思い出していました。

その温度感のまま、最後までAXEで突っ走っていく本編も良いです。AXE一本槍で勢いを殺すことなく最後まで走り切ってくれます。AXE一本槍って変な言葉ですね。

AXE AAAAAXE あたりは叫んでいると解釈できるんですが、AXE PAIN あたりはもう良く分からないままノリで楽しんでいました。

なお、個人的に好きなところは木をなぎ倒して進める箇所で、敵を倒す以外にも爽快感を感じる仕掛けが用意されているあたりが良いです。

とはいえやはり真髄は戦闘で、ドリル装備っぽい感じで全身斧人間になって連続攻撃をぶち当てていくのは強い爽快感をもたらしてくれます。病みつきになりそう。

敵が障害というより斧を当てる的みたいな扱いになっている気がするんですが、とりあえず楽しいので満足できます。この規模感なら戦略性とか考えることとか要らないのかもしれません。気持ち良ければそれでいい。でも、ちゃんと魔王はちょっと強いあたりのバランス感もあります。

このあたりの小ネタとか、勢いを殺さないようにしている一画面マップとか戦闘テンポとか、ちょっとした敵のバランス感とか、勢いだけで構成されているゲームに見えてかなり丁寧に作られているあたりも個人的には好きでした。

そもここまでツクール2000に寄せて作るのは逆に大変に思えるんですが、それでも作り切っているあたりがすでに丁寧と言えるかもしれません。

なお、敵のパラメータまでツクール2000のデフォルトパラメータになっていると面白そうだなと思いつつ、手元にツクール2000がなく確認する手段がなかったので諦めました。HPくらいはそれっぽそう。

リソース管理っぽいおまけ要素についての話もします。

何ならこっちの方がプレイ時間が長いんですが、何度かゲームオーバーになったからです。

かなり運の要素が強いリソース管理ゲームで、AXEなり有効択を引いた後にひたすら強い敵を倒していくことになります。敵がランダムだったり、そもそもスキルなどもランダムだったりするので運によっては厳しいですが、引き直しもあってコツをつかめばクリアは割といけそうな印象を受けました。

さすがにスコアアタックをちゃんとやれば運の要素も強くなってきそうですが、それにしても上位陣のスコアは良く分かりません。何をやったらそんなに高くなるんだろう。

ツクール2000っぽさ、AXEで押し通すインパクトの強さと、とにかくプレイした後に強い印象を残す作品でした。この短さなのに、印象が心に叩き込まれています。

15. ウラミコドク

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| 謎解きRPG | なごみやソフト |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 7時間30分 | 1.06.1 | 全エンドクリア |

良かった点

- 状態異常をギミックとした思考を使う戦闘が楽しめます

- レベルの概念は無いので戦略で勝ち切る必要があります

- 推理ものあるいは論破ものとしてのシナリオの完成度が高いです

- ヒントが用意されているので詰まることもありません

- その時のメンバーに応じた会話の変化など細かいところも作り込まれています

気になった点

- 最後のオチに関して、ギミックとしては素晴らしいですが展開としては若干強引なものを感じました

- この辺りは好みだと思います

レビュー

矛盾する言葉を祓え

ウラミコドクは、高い戦略性を備えた戦闘と、正しい証拠を突き付けて事件を解決に導く推理パートが融合した、RPGあるいはアドベンチャーです。二つの異なる方向性で頭を使っていく作品となっています。

基本的なゲーム進行は、会話のやり取りからなるストーリーとマップの探索を経ていくような、アドベンチャー然としたものです。デスゲームめいた展開の中、続発する事件の真相に迫るため、正しい証拠を選び出す推理パートに挑んでいくことになります。

推理パート中は証言の矛盾あるいは発展性を指摘し、その根拠となる証拠を提出する流れで進んでいきます。それぞれの発言を吟味し、既出の情報との矛盾や、より深めることのできる証言の選出などを通して、容疑者を絞り込んでいきましょう。証拠はアイテムのみならず、ゲーム中の様々な要素からも選出されます。あらゆる情報に目を配り、推理の糧としていくのが大事になるでしょう。

この推理フェーズをけん引していくシナリオもまた良質なものとなっており、次々と起こる事件と渦巻く不信感、その中での主人公やバラエティ豊かなキャラクターたちの行動が周到に描かれています。

また、その多彩なキャラクター達は全てプレイアブルとなっており、パーティを組んでダンジョンに連れていくことで好感度を上げつつ主人公との会話を見ることもできます。気になるキャラクターや気に入ったキャラクターがいれば連れ回すのも良いでしょう。

さらに、良質なシナリオからなる推理パートに引けを取らず、むしろ本丸と言って遜色ないのが戦闘パートです。ストーリーが一区切りつき、マップを探索するタイミングになったら、好きな時にダンジョンへ挑んで戦闘に臨むことができます。

ダンジョンはコンパクトながら簡易なギミックも搭載されており、それらを突破しながら進んで雑魚敵を倒していき、最奥に待ち構えるボスを倒していくのが目標となっています。挑戦することになる各ダンジョンはストーリーを阻害しない程度に短く収まっていながら、その攻略は一筋縄ではいかない壁としても成立しています。

ダンジョンひいてはボスの攻略に重要となってくるのは、状態異常の理解と運用、そして各キャラクターのスキル仕様と敵の攻撃の性質の把握です。

戦略のベースとなる状態異常は基本的なものでも十種を越え、特殊なものを含めればそれ以上となります。敵味方のスキルも状態異常に密接にかかわるものが多いため、状態異常を制したものが戦いを制することとなるでしょう。

状態異常を熟知していけば、一部状態異常が重複しないことを利用して自身にデバフがかかるスキルをあえて多めに運用するなど、トリッキーな戦い方を選ぶこともできます。ボスに挑んで行動パターンや状態異常を捉まえ、こちらのスキルでどう対応していくかを考えていきましょう。

おおよそいつでもパーティーを変更することができるため、どうしても勝てなさそうなら組む相手を変えてみるのも良いかもしれません。

このように、証言と証拠とにらめっこして推理を導くストーリー、強力なボスをいかに攻略するかの戦術、その双方が別ベクトルの頭の使い方を要求するため、思考の交互浴のような体験を得られる作品となっています。

並みいる強敵を打ち倒しながら、事件の真相を解き明かしていきましょう。

感想

ギミックバトルも好きだし推理ものも好きなので、好きと好きが掛け合わさって、すごく好みの作品です。

双方ともクオリティが高いというのがそれに拍車をかけていて、どっちを摂取しても楽しいゲームになっていました。

とりあえずギミックバトルの方の話をします。

雑魚戦はダンジョンの賑やかし、あるいはこちらの技を含めた予習としての役割を担っていて、それを完遂する程度のボリューム感で良かったです。多すぎず少なすぎずの良い塩梅。

もらえる巫の総量からしても、全部倒さなくても良いバランスにもなっている印象でした。そもレベルアップがないので、倒さないこともある程度推奨されていそうです。

真打というか真髄はやはりボスとの戦闘で、状態異常を軸とした戦略性の高い戦いが楽しめます。

相手のギミックをつぶし、こちらのギミックを通すための立ち回りを考えて動くのが楽しいわけですが、これは敵の多様なギミックと、それに負けない味方サイドのバラエティ豊かな技構成によって下支えされています。

基本的な概念としては状態異常とフィールドと考えるべき対象は少ないながらも、そこから様々な方向へ広がっていく多様性は相手にしていても自分で使ってみても楽しいものとなっています。

個人的に好きだったのは実際のBGMのテンポも変えながら攻守をコントロールする歌と、こちらの有利を押し付ける天気の制御でした。フィールドの制圧が好みなのかもしれない。

反対に、トリルと鈴による行動制御と回復や、結界術あたりのテクニカルな所は上手く使えなかった印象があります。特にトリルが難しかったですね。結局キヨヒメをトリルパーティーで倒すのは諦めて、慣れていたクルハとユミヤのタゲとって高火力で押しつぶすパーティーで攻略しています。パワーでごり押せる余地があって助かりました。

他のメンバーについても、盲目というシンプルな状態異常を最初に持ってきつつ、異常を自身に付与するアタッカーやら回復性能が高いキャラやら特定ターンに強いキャラやら未来に攻撃するキャラやら、それぞれの特徴を上手く使って戦えると楽しいキャラが多いので、こちらから戦略を仕掛けていく楽しさが十分に担保されています。

相手のギミックを攻略するという側面自体ももちろん楽しいんですが、こちらのやりたいことを通すという戦略性もまた楽しく、この両輪が上手くバランスされた戦闘なのが良いです。

相手のギミックという点で言うと、ボスの中で楽しかったのは最終決戦感が強かったのもあってラスボスでした。ほとんど使っていなかったピンキーとマナエを軸に据えて戦わないといけないヒリヒリ感もあって良かったです。下記のリザルトからも分かるんですが、最後ということを差っ引いても一番苦戦している気配を感じますね。

一番難しかったのはキヨヒメで、前述の通り最初に挑んだパーティーで何度か負け、パーティー構成から考え直して倒しています。特にクリティカルがしんどく、相手の残り体力僅かの所でクリティカルが連発しなければ勝ちという盤面までは行けたんですが、クリティカルが連発して負けました。

なお、遭遇率97%なのはなんとなく引っかかるので何とかしようとは思っていたんですが、図鑑から出現個所が推察できなかったので断念しました。

多分敵をスキップできるあの迷宮なんじゃないかとは思うんですが、自信がないです。あの迷宮ならほぼすべての敵をスキップした記憶があるので可能性が高いんですが、いなり寿司の可能性もちょっとだけあります。

| ボス | 仲間 |

|---|---|

続いてシナリオの話をします。

設計としては変則的な密室推理もの、あるいはデスゲームっぽい雰囲気です。インシテミルが印象としては近いでしょうか。状態異常や技能を含めた特殊な設定を加味した推理劇というあたりは、折れた竜骨やアンファルを彷彿とさせます。

ともかく、変則密室デスゲーム特殊設定付き推理ものという色々盛りだくさんな内容になっていて楽しめます。

シナリオの運びも綺麗で、 何かしそうなやつを先にどんどん殺していきます。加害者ポジになりそうな奴から潰していっている印象で、被害者が明確に選ばれている感覚を覚えました。作劇が上手い。

ゲームシステム的に推奨というか想定されていそうなメンバーの入れ方とその退場のさせ方も上手いので、メンバー構成をいじらなければキャラクターについて知ることが出来た上で推理に突入することができるようにもなっています。上記仲間の信頼度を見ても分かる通り、大体満遍なく信頼度が上がり、そこから退場していきました。

推理ものとしては徐々に証拠が出そろってくるタイプなので事前に推察するのは難しいか不可能ではありますが、その分論理と共に証拠が出てくるので推理そのものは筋道立てて行いやすくなっています。

さっきまで仲間にしていた彼女、そういえばああいう特性があったよな、みたいな戦闘パートの情報も使えるあたりも面白いです。戦闘で色々触っていたことがシナリオにもつながっている感覚を得られます。

なお、推理システム的にはダンガン□ンパなんだろうなと思いつつ、それほど該当作品を知らないので詳しいことは分かりません。

個人的には祓いと倣いがあるのが良くて、一方的に論理の破綻を突くのではなく、時には論理から発展させていくことも思考に入れる必要があるので、考えに奥行きが出ます。

証拠提出については、おおよそ議論を追っていれば推測できる範囲のもので、ちょくちょく誤解はありましたが大体は一発で通せる納得感があります。誤解と言っても、水の話があったからリアのアクアバレットで穴をあけるんだと思ってた、とか、血の所在を血封居断で血がついたのかと思ってた、といったレベルで、そうでないなら別の方に思考を飛ばせる程度の勘違いです。

とにかく全体を通して先が気になる謎をちょくちょく撒きつつ、一つ一つの事件を完成度高く組み立てることで各シーケンスのレベルでも満足感の高いシナリオとなっています。その情報がそこにつながるんですね、と膝を打ちながら楽しんでいました。

ここからは個人的なシナリオに対する感想になるので、蓋然性も客観性もへったくれもない話になります。

インシテミルやそして誰もいなくなったといった作品に触れていた影響もあって、頭の片隅にジュジュが残り続けていたゆえに最後の展開を十全に驚けなかったのが若干心残りになっています。あの辺の記憶を消せればもっと楽しめたはず。

あとは、最後の最後のシステム的な大オチは凄い好みで、叩きつけるべき対象が明瞭であり、かつそれは第4の壁を壊してみれば違和感しかないものである、というのはかなり良かったです。一方で、物語の展開としては第4の壁を登場させる導線が弱い印象で、やや唐突な感じを受けていました。

最後に、ゲーム全体の話をします。

ゲームとしては戦闘パートとADVパートがある程度明確に分かれていて、ADVパートから戦闘パートを参照することはありますが、基本的に関わりはありません。技能についても、説明だけなら戦闘パートが必要とも限りません。

そういう意味では、分岐としての意味はあれど、それほど密接なつながりはない設計という印象を受けます。

しかし、それぞれのパートが独立して完成度が高いゆえに、戦闘パートをやって頭を使ったギミックバトルを楽しみ、それが終わったらADVパートで別の頭を使った推理劇を楽しむという交代浴みたいなことができて、これが個人的には好きな体験でした。

どっちもやり続けると飽きか疲れがきそうなんですが、適度に交互に楽しむことでずっとプレイし続けるモチベーションが継続します。双方高いレベルで完成されているからこそ成し得る技なので贅沢ではあるなと思いつつ、RPGにシナリオがあると嬉しい理由の一つなんだろうなと納得していました。

ボスを攻略していく戦闘が楽しめる方ならお勧めですし、推理もの好きな方にもお勧めですし、両方好きなタイプには間違いなくお勧めできる作品です。

16. めっちゃ危険なダンジョンだろうとみんなで潜れば怖くない

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| デッキ構築型半自動戦闘 | Qbit |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 3時間 | 1.01 | エンディング |

良かった点

- 演出が少なく淡々と進行するのでテンポが良く、ゲームに没入できます

- 数の暴力に対して、より多い数の暴力で蹂躙していく楽しさがあります

- 各ダンジョンごとに特色があって面白いです

気になった点

- カードの種類が少ないため、ビルドは単調になりがちです

- ただしデッキ構築だけのゲームではないので、戦闘面で単調になるといったことはあまりありません

- 戦術書が始め何のことだか分かりませんでした

- 緩い用語説明が本棚なりのどこかにあると嬉しいです

レビュー

みんなで戦えば強敵も怖くない

めっちゃ危険なダンジョンだろうとみんなで潜れば怖くないは、自動戦闘をデッキ構築と数の暴力で攻略していくゲームです。次第に難易度の上がっていくダンジョンに挑むにあたり、適宜ユニットを雇って数に頼めるような兵の運用を上手くこなしていくことになります。

ゲームはいたってシンプルに、ダンジョンを攻略し最下層まで到達することが目的となっています。

いくつかのイベントが待ち構える部屋とそれをつなぐ通路からなるダンジョンを探索し、ユニットが全滅しないように気を配りながら進んでいきましょう。

各部屋で発生するイベントは敵との戦闘のほかに、カードを集めたり、トラップがあったり、回復ポイントであったりと様々です。これらを見極めて訪れる順序にも気を付けたいところですが、あまり長く探索すると食料が底を尽きかねません。バランスを保った探索が攻略のカギとなるでしょう。

| 自律したユニットの戦闘 |

|---|

そうして探索していく過程で発生する戦闘においては、事前に組んだユニットの編成とダンジョンで入手したカードが大事になってきます。

戦いは、一画面のエリアを各ユニットがほぼ自動で動き回ることで進行します。敵と味方のユニットがもみくちゃになって戦う最中、プレイヤーは大まかな移動指示と、デッキから引いたカードを用いてスキルを発動させることで干渉することができます。

特に後者は指定のエリアに強力な効果を与えるため、ダンジョンを巡ってカードを集めて、そうして得たスキルを効率よい位置とタイミングで発動させていくのが勝利への近道です。例えば、上記の画像のシーンにおいては敵の密集地に攻撃スキルをかければ、近接攻撃を仕掛ける味方も多いため効率よくダメージを与えられます。

こうした戦闘の趨勢を握る味方ユニットの位置取りや編成、初期に持つカードのデッキ構成は事前に組むことができる一方、それぞれのユニットの成長やカードの拡張、強化はダンジョン攻略中に行う必要があります。

自分なりの構成を見つけた上でダンジョンを上手く立ち回ることで、初めて戦闘に向けた編成は熟達し完成へと近づきます。準備とアドリブの双方の力で、階層を進むにつれて強力になっていく敵を攻略していきましょう。

また、どれだけ強い敵でも数の暴力の前には膝を突きます。ダンジョンの攻略が難しい場合は、数に頼んでユニットを整備するのが重要な一手となります。反対に、どれだけユニットとスキルを強化しても敵の数が多すぎると押し負けるため、増やしたユニットに欠員が出ないように立ち回ることも大事です。

デッキ構成、ダンジョンの探索加減、戦闘の塩梅を上手くコントロールし、みんなの力を効率的に運用していきましょう。

感想

色々とそぎ落とされてゲーム性だけが高純度で抽出されたようなゲームなので、気付くとずっとやってるタイプの作品です。慣れると色々効率的に回せるようになるのもあって、無心で上手くパーティーを回していけるようになります。

ともすれば淡泊とも取れそうなくらい華美な装飾の一切を排している印象を受けるんですが、個人的にはそれがゆえにのめり込める面もあるので好きです。テンポが良いとかそういうレベルの一つ上で、プレイしていて阻害される感覚がないというイメージ。

最初は敵の数の暴力に圧倒されがちだけど、ちゃんと目的をもってプレイして数を増やせば逆に数の暴力で圧倒出来るあたりはタイトル通りのコンセプトで楽しいです。もちろんデメリットもあるので一概に最良の策とは言えないのかもしれませんが、それもパーティーバランスさえ考えれば大体カバーできます。とにかくみんなで潜ればどれだけ敵がいても怖くない。

個人的には物持ちが良くてもどうせアイテムは使っていくことになってポーションくらいしか運ばないことを考えると、キャリアーの優位性は低く感じました。キャリアー入れるくらいなら豚入れたほうが良いかもわかりません。

操作性も良くて、マウスによる簡単操作とWASDによる移動もあって、キーボードと併用するとかなり軽快に動けます。利便性が高い。

最初のルールや独自の用語に対して惑うことはあるかもしれませんが、慣れてくれば大して気にせずに諸々のシステムを使っていけます。中でも、戦術書が最初に見た時に一番困惑しました。要するにランダムカードが封入された初期デッキではあるんですが。

戦闘面で言うと、最初の内は色々指示を出しつつカードを使っていき、慣れてくれば8倍速と一時停止を駆使するターン制みたいな戦い方に落ち着いていくことになります。結局カードが使えないとアドリブはそんなに効かないので、必要なタイミングで静止するゲームではあるんですが、状況に応じた選択は依然必要なので色々考えながらプレイできます。

8倍速でも軽快に動作してわちゃわちゃと動く仲間を見るのも結構楽しいですね。

一方でカードに関しては種別が割と少なく、ビルドは単調になりがちな印象があります。デッキに入れられるカードも多く、取得時の選択肢も多いのがこれをより強めています。当意即妙にやるというよりは、強いカードを集めていく形が多い印象です。

ただ、ビルドの方向が単調になっても、戦闘自体がカードが軸であってもカードに強く依存したものではないので、ダンジョンの攻略自体の楽しみはあんまり損なっていません。そういう意味では、ビルド構築要素は時々のフレーバーというか、味変くらいの感覚として楽しめます。

個人的なビルド構成としては、フラッシュの強化を2枚くらい入れて、あとは怨返しをできるだけ入れつつスマッシュの強化版で埋めたデッキを目指していました。適度に強化型火事場の馬鹿力で火力を強くしています。

ここに遺物の中でもお気に入りのコスト+1効果を持つ指輪を付けることで、1ターンでかなりの行動が打てるようになります。雑魚の殲滅は早期解決が鍵なのでかなり強い。

遺物についても触れておくと、個人的には上記の指輪がだいぶ強い印象を受けました。単純に常時動ける選択肢が増えるわけなので、弱いわけはありません。この手のゲームでは、大体行動回数の増加は最強の効果になります。

他の遺物が弱いというわけではありませんが、この遺物が強すぎて手に入れてからはこれを使っていました。検証したわけではないので、ちゃんと使うともっと強い遺物があるのかもしれません。

ついでに個人的な攻略のやり方についても触れておくと、ダンジョン探索はできるだけしたほうが良いと思っています。

お腹が空くデメリットはあれど、戦闘によるポイント稼ぎの方が遥かに重要になってきます。

レベルアップで割と強くなれるので、これを積極的にやっていきつつ、焚火は極力強化に使っていけると伸びていきます。血のスキルは回復が狙い目で、上手く使えれば戦闘前より体力が回復していることもあります。序盤に拾えたらラッキー。

あとは、ダンジョンにいろいろとパターンがあるのも良かったです。ギミック面で緩い個性があるので、同じことをやっている感覚が薄くなります。

演出が極限まで省かれているので、倒壊した家に巻き込まれてダメージを受けていたことにしばらく気付いていないなどはありましたが、この辺が差っ引かれているおかげでテンポが物凄くよいという側面もあります。

プレイしていけば分かることではあるので個人的にはこの割り切りは好きなんですが、演出がないと分かりにくいという点は否めないかもしれません。

ダンジョン内における戦闘へのシームレスさや、ダンジョン内のイベントのシンプルさ、直感的で利便性の高い操作性の要素が重なり合って、意識を大きく割くことなくゲームに集中できる設計の作品でした。

ダンジョン外のエンディングまでのループでも、ダンジョンに潜って仲間を増やして、またダンジョンに潜っていく一連の流れが上手く動いていて、途切れさせない仕組みになっています。

とにかく無心でエンディングまで続けられるゲームでした。

17. 前進中の迷い人他四種のミニゲーム

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| ミニゲームオムニバス | ブ瓶 |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 20分 | 1.0 | 3922 / 15050 / 202700 / 60812 / 199.89 / 250.99 |

良かった点

- 色々なミニゲームが遊べます

- 表題作では、思ったよりまっすぐ進むことを意識するのが難しいことが分かります

気になった点

- 特にありません

レビュー

ミニゲームを遊ぼう

前進中の迷い人他四種のミニゲームは、そのタイトル通りミニゲームが取り揃えられたオムニバスです。

操作も画面もシンプルなゲームをサクッと遊ぶことができます。

表題となっている前進中の迷い人では、何も指標のない中で直進することのままならなさを味わうことができるでしょう。ただ前進し続けるというのも意外と難しいものです。

それ以外にも趣旨の近いゲームからそうでないものまで、5種のゲームを短い時間で遊べます。漫然と遊んでプレイの軌跡を眺めるもよし、性質を捉まえてハイスコアを目指すも良し、好きなやり方で取り組んでみましょう。

感想

前進中の迷い人、まっすぐ進んでいるつもりがいつの間にか変な方向に向かっているあの感覚を思い起こさせて良いゲームでした。

現代というか現在はスマートフォンもあるので、地図を見ながら進めばそんなことはないんですが、子供時代にそういうのがない時に家に帰ろうとして良く分からなくなった経験があります。真っ直ぐに見えるのに微妙に斜めになっている道とかが鬼門。

前進中の迷い人に関して言えば、道のような分かりやすい目印もないので、暗中模索な気分になれます。多分真っ直ぐ進んでいるだろうと思いつつ、若干不安になる気持ち。

最後に進んだ距離だけでなく道が図示されるのも良くて、明確に道を誤ったタイミングとかが見えてきます。50mプールで目をつぶって泳いでいたら変に曲がるのにも近いのかもしれません。

エンドレスまでくると、落ち着くことにもやや意味が出てくるのも良かったです。複雑な地形に阻まれたら一回止まるのも割と良い選択肢な気がします。

緑を求めては、迷い人と割とプレイ感は近いです。こっちの方が、ミニゲームとしては素直によく見る形式な印象。

いわゆるイライラ棒かつ操作性に癖があるタイプなんですが、ある程度前進中の迷い人で慣らされているので、意外と攻略できるようになっています。エンドレスはこの練習だったと捉えられるかもしれません。

手回し世界旅行は最終的には留まる選択肢をどこまで取れるかのチキンレースっぽかったんですが、そこまでは詰めていません。常時チキンレースするのは、それはそれで楽しそう。

これも最終結果が図示されるので、それを出来るだけ綺麗な円を描くようにこだわっていました。それでも十分ボーダーに乗るように目標スコアを定めてくれていたので助かります。

いろおとしは地味に難しかったです。手元にあるキーボードが軸のタイプなので、流れるように押すのが難しかったように思います。タッチスクリーン対応デバイスを引っ張り出してこようかと思いましたが、調子が悪かったので断念しました。

余談ですが、何がいろおとしなんだろうと思っていたらちゃんとあとがきに書いてあります。そういう設定だったんですね。

一つ一つはさっと終わるものの詰め合わせなので、飽いた時間にやるのに向いていました。

スコアがあるとハイスコアを目指したくなる人にとっても色々楽しめるんじゃないでしょうか。筆者はあんまり詰めるタイプじゃありませんが。

18. ビャッコーギャモン

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| アクション | こげ(ヒワイロボ) |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 5時間 | 1.45 | クリア |

良かった点

- ドット絵のクオリティが非常に高く、美しく世界とキャラクターが描かれています

- 芝居がかかった台詞回しと、それに遅れを取らない熱い展開を持つシナリオでした

- 適切なガン攻めが最適解となるアクションの設計のおかげで、ボス戦が非常に楽しいです

- 回避によるクールタイムのリセットのおかげでガンガン前に出る意思が働きます

気になった点

- 最初のネームドボスであるメズルが他と比してもかなり強い印象を持ちました

- 何となくモーションからの猶予時間が長いために拍が合わない印象があります

レビュー

振りかざす太刀の下こそ地獄なれ 一と足進め先は極楽

ビャッコーギャモンは、熱いシナリオと高い難易度のボス戦とプラットフォーマーがないまざったアクションゲームです。

敵の攻撃にむしろ向かうような行動に対してリターンが大きいシステムが備わっているため、常にリスクを取ってガン攻めし続けて脳内麻薬が出るような戦闘を味わえる作品となっています。

ゲームの基本的なデザインは、プラットフォーマーとボスを軸とした戦闘寄りのアクションです。雑魚敵を打ち倒しつつ進行していき、エリアの奥地で待ち構えるボスと戦うというのがステージの構成となっています。

ステージの道中で戦うことになる雑魚敵は雑魚と言えども癖がある敵も多く、ボスまでたどり着くにはそれなりに攻略法を見出す必要があります。加えて強化アイテムを見つける探索要素もあるため、ボスまでの道程も気を抜くことはできません。

とはいえ、この作品の圧巻は間違いなくボスとの戦いとそれを支えるゲームシステムにあります。

ボスが備えるバリアバー、プレイヤーが備えるヒートゲージとその取扱いによって、ボスとの戦いはスピーディーかつリスクとスリルのあるものとなっているからです。

ボスが持つバリアバーは怯みの耐久値のようなものです。これを全て削り切ると一定時間攻撃に対してノックバックするようになります。これを利用することで、手痛いダメージを一方的に加えるチャンスが得られます。

バリアバーは放っておくと回復するため、これを狙うにはとにかく攻撃を絶え間なく浴びせる必要がありますが、ただ攻撃ボタンを連打していれば良いというものではありません。ここで登場するのがヒートゲージです。

プレイヤーは三種の武器を使い分けて攻撃を繰り出していくことになりますが、この度にヒートゲージが溜まっていきます。これが最大まで溜まると一定時間攻撃できなくなってしまいます。

ヒートゲージを適切に保つためには攻撃頻度を調整するのが安全ですが、バリアバーを削り切るためによりリスクの大きい行動も取れます。相手の攻撃を上手くローリングで回避することで、ヒートゲージを減らせるというシステムを使い倒すことです。

畢竟、バリアバーを最大効率で削り取りたいのであれば、攻撃を間断なく加えつつ、適切なタイミングで回避行動をとって敵の攻撃をすんででかわしていくことになります。

もちろん機会を伺ってタイミングよく攻撃を与えていくヒットアンドアウェイも良いですが、敵の攻撃は被弾せずに済ますのが難しい程度には苛烈です。戦闘が長引くほど不利になりやすいので、敵の懐に入り込んで息つかせぬ攻防を繰り広げることが攻略において大事になってきます。一歩前に踏み出る方が、むしろ有利です。ガンガン前に出て戦っていきましょう。

このシステムの上で相対することになるボスは、その戦う地形から使ってくる技までバラエティに富んでいます。リトライ性は高いので、何度も挑戦して地形に即した立ち回りの学習や、それぞれの行動の予備動作の熟知、対する自分が行うべき攻撃パターンの用意をしていきましょう。

攻め続けていれば、一戦一戦の時間はそれほど長くなりません。テンポよく再戦し続けてコツをつかむのがお勧めです。

そして興奮が最高潮に達するような戦闘システムに相応しく、ステージ進行とともに紡がれるシナリオもまたテンションを最高潮に上げるものとなっています。芝居がかった台詞回しをもって進行していき、やがて全てを巻き込み雪崩れ込んでいくその展開は、否応なしに感情を掻き立て、強力なボスにリトライを重ねて打ち倒す原動力となることでしょう。

加えて、美しいドット絵とそれに裏打ちされた演出力をもが合わさることでシナリオはより高次元へと引き上げられ、大きく魂を揺さぶるものとなるでしょう。

とにかく、気持ちを最高の状態へともっていく熱いシナリオと、脳を焼き切るような戦闘が楽しめるゲームシステムにより感情を引き上げてくれる作品となっています。

並みいる強敵を打ち倒して、ぜひともそのシナリオの終わりを見ていただきたいです。

感想

全編通して素晴らしい作品であることはもはや疑い得ないんですが、私個人の感想に限って言うならば、終盤のすべての展開と演出が最高の作品でした。終わりの方はずっとプレイできることに感謝しながらやっていました。序盤で洗脳能力で語尾がゾだと食峰っぽいですねとか考えていた雑念が全部吹き飛んだ。

本当に終盤のシナリオの運び方と演出に関しては、過去やったゲームの中でも一つの最高峰に位置しています。巧さも勿論あるんですが、何より熱さという観点では比肩するもののない物語でした。

このままシナリオについて無限に話す前に、アクションゲームとしての話をします。

プラットフォーマーのような側面は多少ありますが、基本的には差し合いが楽しめるアクションです。道中でも割と歯応えがあり、きっちり対処できる動きをマスターしていなければ突破するのは難しくなっています。

このあたりの難易度の塩梅は絶妙で、地理的要件で上手いこと雑魚を強くしている印象でした。落下一発死亡+竜は中でもだいぶ強敵で、忍者龍剣伝みたいなやられ方をします。

そうした難易度は高い一方で、長い面ではショートカットが開通するなど、ある程度のラインにまで習熟できていれば突破できるように上手く抑えられてもいました。稼ぎ要素もある程度の救済措置として機能していて、自機能力を引き上げればかなり有利に立ち回れるようになっていきます。

武器の変更は積極的に行ってスタンスに合う武器を見つけていったほうが良いですが、ある程度良い武器に出会えたら性能につっぱするのもアリです。

この武器のバラエティもかなり良く、それぞれがピーキーな性能を持ちつつも、どれも使いこなせば強力に作用するようになっています。どの武器も十分に一線で活躍できるがゆえに、プレイスタイルに合わせたチョイスが楽しめる作品でした。

個人的には近距離ガン攻めが好きなので靴と斧が好みで、ここに距離を取らざるを得ないところでちょっかいをかけられるアンカーを入れた構成を主に使っていました。

殊に斧は強武器だと感じていて、火力も反射も取れる優秀なパーツで色々と助けられました。その一方で、このゲームにおける最強行動のローリングに合わせるとやや弱体化するのが本当に良いバランスとなっていて、ローリング即攻撃でない最大を取りたい時は細かいテクニックを要します。

靴もそうですが、闇雲に振るとかえって不利状況に陥ることもあるので、近接でボタン連打するのではなく、ある程度テクニカルに立ち回る必要があるのが面白いところです。

他方で盾やバイクはあまり使いこなせませんでした。盾に関しては防御性能がある上に遠距離攻撃手段があり、一部ボスでは刺さったかなという印象ですが、どうも待つのもカウンターもあまり向いていないようで被弾が増えてしまっていました。難しい。

バイクに関しては移動特化の武器と思いきや割と実戦的でもあって、上手く使えると割と重宝するところもあるのですが、使用難度が高い印象でした。これを上手く使える人は凄い。

そして、このゲームのアクションとしての圧巻であるところのボス戦ですが、どのボスも歯ごたえがありつつ、スピーディーで対応力を要求される戦いが堪能できるようになっています。

話が取っ散らかりそうなので、まずはシステムに即した話をしようと思います。

まずは武器の耐久制限があることにより、残数に応じて異なる立ち回りを要求されるのが面白いです。

残数を把握して打ち込みつつ、現在使える行動をもとにボスの行動に回答していくことで、早いゲームスピードのもとで常に思考を回した戦闘が楽しめます。耐久制限自体はそこそこネガティブな仕組みですが、比較的早く回復する点と、最後の一撃が強化される点で上手くポジティブな要素が混ぜられている印象でした。最後の一撃を上手く当てられると気持ち良い。

加えて、バリアバーの存在とヒートゲージの仕組みが、ボス戦における戦闘のテンポを劇的に上昇させ、密度の濃い体験を提供してくれます。

バリアバーを削り切れば特大リターンが待っているので、可能な限りコンスタントに攻撃を当てることに強いインセンティブが生まれ、思考が攻撃よりの構成に傾いていきます。結果、ある程度被弾しても上手く殴ることができればトータルで得なので、ガンガン攻めていく気持ちが形成されていきます。

一方で、闇雲に攻撃してもヒートゲージが溜まって攻撃できなくなってしまう都合上、どこかで攻撃を上手く避けて回復するタイミングも必要です。このため、こちらから敵の攻撃をローリングで迎えるように戦うのが良い選択となってくるため、前へ前へというモチベーションも作られていきます。

この二つの攻めることを肯定するシステムにより、否が応でも死線の中にいることになります。「振りかざす太刀の下こそ地獄なれ 一と足進め先は極楽」という宮本武蔵(もしくは柳生宗厳)の言を思い起こさせるゲームシステムです。一歩踏み込む方がむしろ生存率は上がる。

そうしてバリアバーを削れば、相手をノックバックしてある程度ハメられるような攻撃優位な設計をしていながらも、立ちはだかるボスに勝つのは難しいという難易度もまた素晴らしい完成度となっています。

ボスごとにバリエーション豊かな攻撃手段とパターンを持っているため、それぞれに対するローリングや攻撃といった回答を用意しておきつつ、時には位置関係や武器の残数に応じたアドリブを上手くこなしていかないと満足に勝利することはできません。

敵の攻撃は苛烈を極めるため、攻撃に対する反応の精度を上げていくことが重要になってきます。ローリングは強いけど万能ではない。

個別具体のボスの話をしていくと、個人的に強かったのは最初のボスと最後のボスです。後は憤怒にやや苦戦したくらい。最初のボスで若干心が折られかけました。

なぜかメズルの攻撃に対する拍というか呼吸が合わず、攻撃に対するローリングのタイミングや後隙の狩り方を指が覚えるまでにかなり時間を要していました。後々のボスはある程度リズムが合ったことを考えると、単純にメズルのモーションと私の感覚との間にズレがあったような気がします。この辺はもはや個人の感覚ですね。

最後のボスは最後に相応しく強かったんですが、ここまでくるとシナリオの暴力により諦めるという選択肢が脳内から排除されていたので無心でリトライしていました。あそこまで進めてクリアしないのはノーだろうよ。

絶妙に戦いにくい地形をしているのもにくいところで、立ち位置に応じてかなりアドリブが求められるのが楽しかったです。攻撃手段のパターンだけでなく、どこで何をしてきたらどうするべきか、くらいの判断力と経験値が必要になります。

この辺りでグラフィックにも触れておきます。

ドット絵のクオリティについては比類無いといって過言とならないレベルで、精緻でもありながらアクションゲームとして落とすべきところはそぎ落とされて分かりやすく、外連味と派手さを両立させた美しいものとなっています。

これを一言で言い表すなら商業レベルなんですが、その言葉に押し込めておくには役不足の凄まじい力を持った画で構成されていました。

開幕いきなりのアニメーションを伴った演出からステージを抜けた先の壮大な風景まで、圧倒的なグラフィックの力でもプレイヤーをけん引してくれる作品でした。一切の隙が無いですね。

シナリオが良いことは言うまでもありませんが、そのシナリオの熱が十全に表現されたグラフィックと演出があるがゆえにその魅力が幾倍にもなっているであろうこともまた疑い得ないでしょう。

なお、FF6プレイヤーとしてキャラクターが高笑いするドット絵のモーションがある作品は名作だと思っているので、こちらの作品は当然名作です。間違いない。

最後にシナリオに言及しておきます。

魂が熱くなるシナリオです。

もちろん、バディものっぽい雰囲気で進行していきながら適度に謎や伏線を撒いている序盤から中盤についても構成力が高い作品となってはいますが、何といっても圧巻は終盤の展開でしょう。

それまでに積んできた伏線を最大限に活用し、かつ最大限のテンションで収束させていった手腕には脱帽としか言えません。

そうしてメズルがその身一つで乗り込んでいく展開に至ってしまえば、そこからは常に最大の熱量をもって物語が展開していきます。

高難度のラストダンジョンを抜け、最後のボスを打ち倒すに余りある熱量を抱えたままエンディングへと流れ込んだ先でOPの反転を示し、ビャッコーを打破するその画の決まり具合といったら最高以外の言葉が見当たりません。

ナールジャメルの戦いも、虚数空間での流れも、そして最後にすべてが収束する流れまで、あらゆる面で完璧でした。拾い集めた虚飾がすべて反転して仮初の主が真なる主として帰還するのはあまりにも熱い。

ここに至るまでにメズルがめちゃめちゃ弱いことが分かるアクションパートが挟まれているのもシナリオに強い影響を与えていて、それがゆえに王の帰還に感情が乗ります。ゲームシナリオとして美しい設計をしていますね。

プレイ後の感覚としては、あまりにも良いものを見たという気持ちで支配されていました。

細かいシナリオというか掛け合いの話としては、言い回しが好きというのもありました。

個人的に芝居がかった語り口が好きなので、他愛ない幕間でも気分が上がります。この言い回しから展開される熱いシナリオを読むために、苦難に満ちたアクションに何らの躊躇なく突っ込めるというものです。

さらに細かい話をすると、武器に一つ一つフレーバーがついていたり、進行度に応じて拠点の会話が若干変化していたりと、細かい世界観の配慮も欠けていないのも良いゲームだなあと感じていました。神は細部に宿りますからね。

グラフィックは完璧でシナリオは魂を揺さぶりゲーム性は骨太のガン攻めアクションが楽しめる、何一つ抜けのないゲームです。難しいことは難しいですが、それを超えるモチベーションもあれば達成感もある作品となっているのでぜひともプレイしてほしいゲームですね。

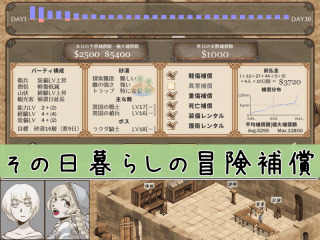

19. その日暮らしの冒険補償

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| 自転車操業系保険会社経営SLG | ハッピーエンド過激派 |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 40分 | 1.06 | ノーマルクリア |

良かった点

- 保険というシステムを上手くシミュレーションに落とし込んだ作品でした

- 操作性が簡単かつ良好なのでサクサクと進めます

- パラメータだけの文字情報しかありませんが、それぞれに対して徐々に感情が湧いてきました

気になった点

- 実際に結果が分かって補償が確定するのが数ターン後のため、どの判断でミスったのか分かりにくいと感じました

- 現在進行中の冒険者のデータがどこかに出ていれば分かるかもしれませんが、情報の優先度を鑑みても入れられる箇所はあまりなさそうです

レビュー

保険を与えてリスクヘッジ

その日暮らしの冒険補償は、冒険者に保険を与えて経営を上手く回す自転車操業系保険会社経営シミュレーションです。

遊ぶことで保険の仕組みのその一端が分かることでしょう。

ゲームのシステムは保険をシミュレーションに落とし込んだものとなっています。回復薬を満額で買うことができない先立つもののない冒険者からあらかじめ安めのお金をもらい、もし必要になったら回復薬のコストをこちらで負担する、といったようなシステムを運営していくことになります。

確率的に怪我しなさそうな相手には安めのお金をもらえば割に合いますが、明らかに無茶した冒険者には多額のお金をもらっても割に合わないこともあります。確率的に見極めて、適切な対処をしていきましょう。

| 保険内容の一例 |

|---|

そうして保険の成約をし続けていくと、保険の中身は拡充されオプションが追加されていくことになります。冒険内容を鑑みてオプションの付け外しをしたり、どうしても無理そうなら拒否したりと、得られるお金とリスクを天秤にかけ続けていきましょう。

ただし、オプションの割り振りや拒否には気力が必要なので、何度も拒否したり割り振りをむやみに変えると気力が枯渇してしまいます。そうなるとどんな依頼でも受けざるを得なくなるため、相応のリスクを背負うことになるでしょう。場合によってはある程度のリスクを受け入れる覚悟をしつつ、どこまでのリスクを受け入れ、どこまでの利益を確保していくかの判断が重要となってきます。

例えば上記の例なら、パーティに対してダンジョンが難しく、結果平均保証額が高い割に前払い金が少ないため、あまり進んで契約したくはありません。一見拒否したいところですが、オプションで装備レンタルを付ければパーティー強化により平均補償額を抑えられ、かつ前払い金も高くなるので契約する価値が出てくるかもしれません。気力に余裕があればその手段もあり得ます。

このように、気力と保険内容とを常に見極めながら判断を連続でこなしていくゲームとなっています。

こうして保険内容を見て連続で契約を成功させていくと、ストーリーが進行していきます。保険の後ろ盾を得て活発となった冒険者活動の一端を、合間のパートで短めのシナリオとして楽しんでいきましょう。また、契約の冒険内容を眺めることでも冒険者活動の広がりを感じることができるかもしれません。

連続して契約を成立させるためにはある程度不利な条件を飲む必要があるため、リスクをケアしきれるように資金に余裕がある時に挑戦してみてください。

シンプルで分かりやすく、それでいてサクサクと進むUIも相まって、ゲーム進行は非常にスムーズな作品となっています。

保険を上手く与えてリスク管理をして、大きく損をしないように自転車操業を続けていきましょう。

感想

保険というシステムが綺麗にゲームシステムに落とされていて、遊んでいて感動を覚えていました。経営シミュレーションっぽくまとめられるものなんですね。保険会社も経営しているのだから、当然と言えば当然なんですが。

加えて、保険というシステムが持つ、確率的に安全であるときに前もって支出を共用してリスクを上手く分散するという、発明的な設計が伝わってくるシナリオでもありました。リスクをとれるようになると活動的になって、全体的にはある意味リスクが低下しているので上手い設計ですね。

ゲームとしての操作性も良好で、サクサク保険をかけながら進められます。カーソルで説明が出る仕組みもあるので、初期のルールが分からない内も遊んでいれば大体理解できていくのも良いです。最初はチェックをポチポチ切り替えて気力を一気に落とすみたいなこともしていたのですが、説明が出るおかげで早めに原因を理解できました。

演出も最低限度で、文字と数字を相手にどんどん進めていけるテンポの良さも良いですが、個人的には遊んでいるうちにこの辺の文字情報にも一定の感情が発生するのが好きでした。

その貧弱な装備で火山に行くのはやめなさいとか、子供が一人で危ない森に入らないでくれとか、素晴らしい装備でずいぶん危険な賭けに出ますねとか、そのメンバーでこのダンジョン行くの保険要らないんじゃないですかとか、慣れてくると情報から色々考えることが増えます。

一方で、シナリオとしてのネームドはリヴと勇者くらいですが、リヴは無理な提案を蹴ったのもあって固有イベント見そびれました。

それ故に追加イベントは知らないのですが、勇者のパートを見る限りでも、最低限シナリオや世界観のフレーバーは担保しつつ、あくまでゲームを阻害しない程度に調整された良い塩梅のイベントとなっていると思います。

フレーバーはないと寂しく、ありすぎるとゲームのメイン体験を阻害するので配分が難しそうですが、ちょうどよく世界観に浸れる良いデザインだったように思います。

ゲームシステムの話をすると、実際に結果が分かって補償が確定するのが数ターン後なのはドキドキして良かったです。判断が即時に下されないので、資金をだぶつかせつつちょっと自転車操業っぽいことをやっている気持ちになれます。

その反面、大量のお金が消費されたであろう演出が来た時に、どの判断でミスったのかは分かりにくいなと感じました。所詮ある程度は運ではありますが、どこのリスク管理を失敗したかが良く分からないので、反省のしようは無い印象です。そもそも、いっぱいお金をもらってそこそこ払ったなら、トータルプラスと見る向きもあります。

とはいえ、現在冒険中の冒険者がどこかに出ればいいのかと言えば、UIを入れるスペースもなければ基本余計な情報でもありますし、このテンポ感を損なうくらいなら現状のほうが良いのかなとも思っています。

ゲーム全体の話をすると、ハードモードじゃない限りは、よほど変なことをするか悪運を引かない限り何とかなりそうなバランスです。装備や護衛を押し付けつつ、平均的に得になるように組んでいけば、よっぽどのことがない限り資金に余裕は出ます。

筆者は割と拒否してえり好みするスタイルで、契約290に対して拒否90くらいのバランスになっていました。最後の評価でも慎重に分類されていたので、想定ではもう少し冒険してもクリアできそうです。

この最後の評価システムも良くて、自分のプレイが客観的にどういう特徴を持ったものだったのかを知ることができます。

別の視点というのは得難いもので、少なくとも一人でプレイしているうちには与えられにくいものでもあります。これがゲーム側から提供されることで、自分では気づけていない傾向を知ることができて楽しいです。

前述した慎重さについても、筆者はそこまで気を付けていたわけではなく、ある程度心の赴くままに進めていたら自然とそうなっていました。ある意味、性格診断に近いのかもしれません。

20. ECO2クエスト

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| アクションRPG | 僕はネット民 |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 4時間 | 1.4 | クリア |

良かった点

- 無双系のような敵を倒しまくる楽しさがあります

- 図鑑要素のおかげで収集するモチベーションがあります

気になった点

- 誤字脱字が目立つ印象があります

- 村から戻るボタンがキャンセルのボタンに割り当てられているため、店などでキャンセルを使うと暴発することがありました

- 汎的なボタンである必要は無さそうなので、専用のボタンが割り当てられていると有難いです

レビュー

たくさんの敵をなぎ倒せ

ECO2クエストは、ダンジョンのあまねく場所に湧いた大量の敵を倒していくことで進行するアクションRPGです。

ステージ内を上手く立ち回り、多数の敵を各個撃破していくことになります。

操作方法はシンプルなものとなっており、移動はキーボード、攻撃はキーボードかマウスで行います。多くの敵を上手くさばくには、キーボードとマウスを併用するのがお勧めです。

そこそこ広いステージの中を縦横無尽に動き回り、多くの敵をサクサクと倒していくことで無双的な楽しみを感じられるでしょう。

その一方で、エリア後半に出現するボスや終盤の敵は癖がある相手も多く、ただひたすらに動き回って攻撃すれば良いというものでもありません。

大量に出現する敵、あるいはそういった強敵に立ち向かうには、ステータスの強さが重要となってきます。

そのためにはまず、ステージに点在する敵を倒すことで得られるアイテムから、装備を合成していきましょう。装備はステータスを強化し、属性などの特殊な要素も同時に付加してくれる優れものです。上手く選んで装備して挑めば、攻略の助けになるでしょう。

加えて、合成素材を集めるために繰り返し戦うことはレベルアップにもつながり、こちらでもステータスは上がっていきます。攻略に失敗する時は、とにかくダンジョンに挑むのが得策です。

さらに、そうして倒した敵や得られた装備などは図鑑に残ります。これをコレクションしていくのもまた一興でしょう。条件を満たし、各地で水場を見つけることができれば釣りもできます。

合成やコレクションのために、色んなところに向かうのも楽しみの一つです。

ダンジョンに挑み、素材から装備を合成したりレベルアップしたりと自身を強化し、より難しいダンジョンに挑むことでサイクルが回るゲーム性となっています。

そうしてステージを攻略するごとに進行する、ECOにまつわる物語を読み進めていきましょう。

感想

敵の数がとにかく多いアクションです。ひたすら敵をなぎ倒し続ける楽しさがありました。無双系のアクションが近いような気がします。

感覚的にはVampire Survivorsに近いんですが、このゲームでは攻撃やアイテムにはマウスなどを使っています。攻撃にデメリットが原則無いので攻撃し得で、それならと押しっ放しになりやすいので若干指を痛めるかもしれません。適度に休憩を挟もう。

敵の量が多いため一体一体に対する駆け引きの要素は少なめですが、厄介な状態異常を持つ敵を先に倒すとか、ボスに関してはちょっと引いてヒットアンドアウェイを試すという小回りは利きます。

とはいえレベルを上げれば被弾も下がる上に確定攻撃数も減るので、なんだかんだごり押しも効きました。ボスの攻撃の判定が厚いなら、避けるのを諦めて回復薬を飲みながら戦うという戦術も取れます。回復薬の価格があまりにも低いので、割と効率の良い戦術となっている印象です。

また、戦闘全体のバランスは、ステータスがかなりの領域を占めているのかなと感じました。

レベルや装備によるステータス強化がかなり支配的で、立ち回りはあくまでサブくらいの印象です。とりあえず殴り続けていると負けるくらいの相手だったら、レベルなり装備を見直したほうが良いような感じ。

とはいえ、ちゃんと進めていればレベル上げ作業必須みたいな苦行にはなりません。ちょくちょく歯応えのあるボスがいるくらいの塩梅でした。

個人的には図鑑要素が好きで、空いていると埋めたくなってきます。素材を集めつつ合成でアイテムを作っていくのは結構楽しく、強敵に負けたら強力な武器を揃えて行こうというモチベーションにもなります。

合成システム自体は、素材を全く持っていないのか足りていないのかが一見して分かりにくいので、現存数があると便利だろうなと感じながらやっていました。頭の中で計算していたので、日をまたぐと忘れそうですね。もっと欲を言えば、店で買えるなら合成屋で買ったことにして合成したい気持ちもあります。面倒くさがりなので。

なお、ドロップ自体は渋いので、ちゃんと合成を完遂しようとすると結構時間がかかります。筆者はある程度集めつつ、さすがに周回する時間が長そうなものは後回しにして強化に全力を費やしていました。それでも結構集まるので楽しい。

とりわけ最終ウェーブしか出ない敵からの回収は、中々骨が折れました。

コンプ要素と言えば忘れてはいけない釣りも、無心でやってしまう味があります。水を探していくという探検めいた楽しみもあって良かったです。個人的にはあんまり優秀な餌がいらない気がしていて、下位と上位の中間をとれるだけなイメージがありました、優秀な餌限定の魚もいたんでしょうか。

システム面で言うと微妙に引っかかるところはあり、画面上の違和感で言えば村のカメラが一番大きかったです。端の辺りで進行方向前方にマージンを取ろうとして失敗しているような、なんとなくそんな動きをしている気がします。

後は、村でもキャンセルが戻るに割り当てられているので、店をキャンセルして戻ると村から出ることになります。一応はX->Zの順序で押せば暴発しにくくはなりますが、余計な一手間がかかるなあという感じです。マップへ戻る機能自体はかなり便利なので、割り当てがもう少し特殊なキーでも良かった気がしています。

シナリオについてはゆるゆるながら独特な世界観が表現されていて、色々と奇想天外な展開が巻き起こっていくものです。オリジナルのキャラクターが大量にいるのも相まって、奇妙な世界観が表現されていました。

誤字脱字はちょくちょくあるんですが、何となく緩い感じで進む物語なのもあって、意外と気にせずに読むこともできます。雰囲気が得。

しかし結局、この地図はどういうアイテムだったんでしょうか。問題を起こしているモンスターを特定する機能、なかなか謎だったので伏線か何かかと思っていたら何事もなく終わったので謎のままでした。

21. 九色カーズレボリューション

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| RPG | プルゲーム |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 4時間 | 1.04 | ノーマルクリア |

良かった点

- ガチャの演出が凝っています

気になった点

- 道が狭い中でランダム移動するキャラクターが多く、移動の妨げになっていました

- 半歩移動で完全ブロックされるのが特に厳しいです

- ダッシュとスキップが同じキーに割り当てられているため、ダッシュしながら会話するとスキップが誤爆します

- 会話のスキップ開始はトリガー判定のほうが良いかもしれません

レビュー

強キャラ引くまでガチャ回し

九色カーズレボリューションは、ガチャで味方を引き当てるRPGです。

そうして味方を集めて戦闘に挑み、勝利を重ねることでクリアを目指していきます。

メインとなる戦闘のシステムは、やや複雑な属性相性を軸として構築されています。敵とこちらのメンバーの属性相性いかんによっては苦戦を強いられることもあるでしょう。

しかし、ガチャを引き、相性的に有利なキャラあるいは強力なキャラを引き当てられたのであれば話は別です。前者なら相性で有利に進め、後者ならキャラパワーでごり押せます。

特に、ガチャで運良く強いキャラを引けたのであれば、そのキャラを中心に戦略を構成するのがお勧めです。

なお、相対することになる敵の大部分はガチャで引けるキャラクターでもあります。このため、終盤は手持ちの高レアリティが敵として登場し、難易度は上がっていきます。

そういった強敵に対応するためにも、ガチャを積極的に引いていきましょう。レアリティの高いキャラクターのステータスは極めて高く、強敵と渡り合うには欠かせません。運悪くダブったとしても、重ねてそのキャラを強くすることもできます。

勝てない相手が出てくるようであれば、リソースを集めてガチャを回すのが良い選択です。

そうして敵を倒し、ボスを攻略してストーリーを進めれば、陰謀論風味のバックボーンを持った物語が展開していきます。

ガチャを回して強いキャラを集め、物語を先へと進めていきましょう。

感想

ガチャの演出がやたら凝っている作品です。それ以外の演出も色々と凝っている部分があるんですが、ガチャのそれが持つソシャゲ系を彷彿とさせる演出力は見目も含めて一番楽しかったです。

種族ムービーも含めて、好きなところに好きなだけこだわったという意味ではかなり尖った作品だなと感じていました。

戦闘システムは属性相性による戦略性のあるバトルという名目ですが、その実としてはレアリティで殴るカードゲームです。そこもソシャゲっぽい。低いレアリティのカードは序盤くらいしか使わず、最終的には最低でも神は欲しいくらいの温度感になってきます。

一応属性相性はありますが、それより格の高いカードのスペックを使い倒したほうが強い印象です。ソシャゲ踏襲のエミュレート力が高い。

与太ですが、どうせソシャゲに寄せるなら敵に応じて特攻のカードとかいたらバリエーションが出たかもしれません。

戦闘バランスについては序盤はやや難しくてサラヲがそこそこ鬼門で、それ以降はさほど難しくなくラスボスだけめっぽう強い、くらいの印象です。

サラヲはガチャのカード運が悪いと突破は困難ではありますが、運である程度戦えるところもあります。特にこのゲームは回復ですら必中でないので、運が悪いとそれだけで負けることもありました。試行回数を重ねるのも大事。

ラスボスについては毒をいかに通すかと、会心でワンキルもあるのである程度のお祈りがいるようなバランスに思えました。毒が強いゲームだ。

シナリオは諸々突っ込みどころのあるキャラクターがいろいろ出てきてくるタイプです。キャラ造形が偏見のそれで固められているようなイメージで、何となくネットミームっぽいものも多く練り込まれているような気がしました。

個人的には主人公が他責思考強めであったのが、いまいち感情移入しにくいポイントでした。資本主義がどうのと言っている相手に対してトラウマを打ち倒すという目的で倒し、その舌の根も乾かないうちに働け無職と言っているあたりの一貫性の無さも辛い。口調もころころ変わるので、多重人格持ちを中盤くらいまで疑っていたところがあります。

ただ、トラウマというか心の敵と戦った後に晴れ渡る演出はその前の鬱屈した演出も相まって爽快で良く、その爽やかさでもって次のステージに進んでいけるのは好きでした。すっきり気持ち良くステージを終われるというのは大事ですね。

後は、ダッシュとスキップが同じキーに割り当てられていて、ダッシュしながら会話するとスキップが暴発するところや、2マスの道にランダム移動するキャラが半歩移動で配置されてブロックされるところなど、細かいところで引っかかりを覚えていたのも個人的には若干辛いポイントでした。

イベントとその先の戦闘がメインのゲームなので、それとあんまり関係ない所でちょっとずつ体験が阻害されているような印象です。

22. SIBLINGS

| ジャンル | 作者 |

|---|---|

| 剣戟アクション | 九乃頭虫(ここのずむし) |

| プレイ時間 | プレイVer | クリア状況 |

|---|---|---|

| 1時間30分 | 1.0.4 | クリア |

良かった点

- アクションの差し合いだけを抽出したような楽しさがあります

- 殊に弾きのSEが良く、上手く防げると気持ちよくなれます

- 演出が美しい上にテンポが良いため、戦闘のテンポの良さを少しも欠いていません

- スピーディーで息詰まる戦闘が楽しめます

- 特にボス戦では専用の攻撃シーンも含めて、極めて高い完成度の演出を享受できました

気になった点

- 3面ボスより2面ボスのほうが強い印象を受けました

- 個人の慣れの問題かもしれません

レビュー

スピーディーに差し合え

SIBLINGSは、アクションにおける差し合いの美味しい部分が詰まった剣戟アクションです。

相手の攻撃を見切り、パリィを重ねていくことでクリアへの活路が見い出せるゲームとなっています。

基本的なゲーム性は強くアクションに寄っていますが、戦闘システムの内実はあくまでコマンドバトルです。

こちらが「斬撃」か「整える」のいずれかのコマンドを選んで実行した後、相手の攻撃ターンが始まるターン制のアクションが楽しめるようになっています。

ターン制であるが故に、相手の一連の攻撃を受ける前に一息ついて心の準備ができるでしょう。

| ターン制コマンドバトルの形式 |

|---|

こちらのアクションが完了した後に相手のターンで行われる攻撃は、いくつかの固有モーションの中で特定のタイミングにダメージを与えてくるというものです。

ここでプレイヤーが取れる行動は、防御、回避、そして防御の特殊例としての弾きがあります。

防御は、特定のキーを押し続けている間に常時成立しています。基本的な攻撃を全て防ぐことが可能ですが、攻撃を受けるたび戦意に傷が付いていきます。

戦意ゲージが溜まり切ると大きく隙を晒すことになるため、全てを防御で済ます訳にもいきません。相手へ攻撃する斬撃の代わりに整えることを選択して戦意をある程度回復するという手もありますが、それを続けるのではジリ貧です。

これを避けるため、相手の攻撃の瞬間に防御ボタンを押すことで、弾きと呼ばれる行動ができます。タイミングはそこそこシビアですが、成功すれば相手の戦意を削り、こちらの戦意が回復する恩恵を得られます。

ただし、弾きは少しでも遅れるようならダメージが直撃するハイリスクハイリターンの選択です。狙いどころはプレイヤー自身の腕と相談して決めましょう。

また、強敵の繰り出す一部の攻撃については防御も回復もできないことがあります。この時は左右キーによる回避、上下キーによる前進と後退で対処することになります。

どの方向に避けるべきかは相手の攻撃によるため、相手のモーションを見極めて適切な方向へ回避していきましょう。

これらの行動を適切に選択し、各フロアに存在する敵やボスを攻略するには、それぞれが備える独自のモーションと攻撃タイミング、攻撃方法を知悉することがカギとなります。

防御だけではジリ貧になりますし、回避できる行動を見極めることができなければ確定でダメージを負ってしまいます。

モーションとタイミングを学び、弾きを増やして戦意の喪失を防ぎ、回避を反射で出せるようになることで勝利がぐっと近づきます。どうしても苦手な行動は防御でしのぐ、というのもまた良い選択でしょう。

戦闘のテンポは非常に良く、一戦が適度な長さで片付くためリトライ性は担保されています。たとい敗北したとしても何度でも挑み、戦い方を学んでいきましょう。

加えて、スタイリッシュで美しい演出もまたこのゲームの見どころの一つとなっています。

攻撃モーションの作りは素晴らしく、タイミングを取りやすいダイナミックさと戦闘が素早く進んでいくスピーディーさを兼ね備えたものとなっています。攻撃を弾くと鳴る小気味良いSEもあって、爽快感をもって戦えることでしょう。

さらに圧巻となるのは、ボス系統の固有行動を食らうことで発生する演出です。この演出は一見の価値があり、このためだけにあえて受けてみるのも一興かもしれません。

戦闘のテンポの良さを一切損なうことなく、カットインの妙で高速に演出される様は芸術的とすら言えます。

とにかく、アクションにおける気持ち良い部分だけが抽出されたようなゲームとなっています。テンポ良く戦闘に挑んでは行動を観察し、そうして相手のモーションを完全に見切って弾き続けられた時の爽快感は格別のものです。

強敵に何度でも挑み、見事打破していきましょう。

感想

世の中にはいろんなゲームがありますが、ノンストップで楽しい所だけ入ってるゲームは中々に稀です。このゲームはその稀なゲームの一つであり、雑魚戦一つとっても楽しみ続けられる作品です。気付いたら1時間30分経っていてクリアしていました。キングクリムゾンだ。

特筆すべき点が多いんですが、とりあえずテンポの話をします。

戦闘がメインとなりますが、とにかくあらゆるところのテンポが物凄く良いゲームです。戦闘という繋がりで見ても、負けるにしてもすぐ負けるし、勝つならかなり短く勝てます。

ただでさえスピーディーで息詰まる戦闘ゆえに時間を短く感じるのに、加えてちゃんと敵の耐久もそこそこ低めに設定されてそうな気配を感じます。

ここに加えてコマンドが極限まで単純化されていることで、コマンドバトルだということを忘れるレベルでアクションの感覚で戦えます。慣れてしまえば整える必要はほぼないので、本当にアクションゲームっぽくなってきます。

この手のゲームならスキルとか回復が入っていても不思議はありませんが、そこが削ぎ落とされているがために思考がシンプルに研ぎ澄まされていきます。下手にそういったコマンドが入ると、それを使うかどうかの判断に思考が取られますからね。このあたりの選択性の無さはわざとやっていそうな感じがします。

さらに、そのテンポを一切欠くことなく、最大限に強い演出を魅せてくれます。カットの切り方が完璧に近く、ゲームに合ったスピード感で素晴らしい演出を叩き込んでくるのには感動を覚えるレベルです。

ボス戦におけるつかみ攻撃に関しては、モーションとアニメーションが格好良すぎるので、何ならわざと食らいにいきたくなるまであります。そうでなくても初見はとりあえず食らっておきたい。

その上で、3面ボスでひょろい方を倒そうとするとでかい方が庇う演出を見せるなど、細かい配慮も完備しています。隙が無いですね。

そして何よりも、戦闘における差し合いの感覚が極めて洗練されたデザインで用意されているというのが素晴らしいポイントです。

殊にボス戦は圧巻で、ずっと緊迫感のある戦いを楽しむことができます。