前書き 注意

このレビューは、筆者個人の独断と偏見によって書かれています。筆者の好みが多分に影響していますことをご了承ください。

出来る限り気を付けていますが、一部ネタバレを含む可能性もあります。問題がある場合は、プルリクやTwitter等にてご指摘いただけると助かります。

レビュー内容は主にプレイ当時のバージョンに基づいています。最新バージョンと動作などが異なる場合がありますが、ご了承ください。

初めに

WOLF RPGエディターコンテスト(ウディコン)は、ウディタ製のゲームを競う、年に一回開催されるコンテストです。

第14回となる今年は、74作品ものゲームがエントリーされました。それぞれバラエティ豊かな作品が出そろっており、短編中編様々なRPGに、少しの時間で遊べるADVやミニゲームから、見たこともないゲームまで、多様なプレイを楽しめる場となっています。

今年は全作品大体クリアでき、色々と楽しむことができましたので、今回も返礼としてプレイ作品のレビューをしていこうと思います。

なお、筆者は漫画でいえばARIAが好きで、最近の推しなら六畳一間の魔女ライフで、小説でいえば米澤穂信さんが好きで、好きなゲームはFF10で、最近やったゲームではElecHead, 海腹川背, シンフォニック=レインあたりが好みです。プレイ時間で言えば、スマブラをやりすぎています。前回のウディコンで一番好きだったのは独立理想国家アヴァロンです。

また、筆者自身はプログラマーを生業としています。その辺りを評価から差っ引いて考えると、より公平に感じるかもしれません。

ネガティブな感想を見るのが不快という方は、こちらのボタンを切り替えてください。ネガティブな感想を含む項目が隠れます。

補記。投げ銭 もあるので開催者の方に遠慮なく還元していきましょう。

凡例 良かった点

気になった点

プレイ中に気になった点を書き連ねています

必要ない方は上記のボタンを押して消してください

レビュー

感想

ネガティブ/ポジティブにかかわらず感情側に寄った感想を書きます

より直截的な表現およびネタバレが多いので、基本は非表示にしてあります。読みたい方だけ都度以下のボタンを押して読んでください

ここの文章の推敲は甘めです、不適切な表現があるかもしれませんがご了承ください

レビュー 01. 天上奥義伝

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間

1.2

クリア

良かった点

全体的に遊びやすくデザインされていました

スケベOFFなどの配慮もあります

良いストーリーでした

気になった点

レビュー カジュアルに楽しめるSRPG

天上奥義伝は気軽にSRPGを楽しみたい方にお勧めの作品でしょう。

ステージごとに存在する多種多様な動きを持った敵に対しては、その性質を上手く捉まえて戦わなければ苦戦は必須です。

しかし、もしステージのどこかで負けてしまっても諦めることはありません。

また、その高い自由度を下支えしているのは、高品質かつ使いやすいUIデザインです。ほとんど全てがマウスで簡単に操作でき、快適にプレイできること疑いありません。

そうした遊びやすさの牽引力で進んでいく物語は、やがてある結末へと着地します。ぜひともこの物語の終わりを体験してみてください。

このように、天上奥義伝は遊びやすさのおかげで間口の広いSRPGとなっています。誰でも気軽に遊ぶことがきるので、カジュアルに楽しんでいきましょう。

感想 カジュアルにさっと遊ぼうと思った時に非常に良いゲームでした。

そして何よりも、不要な中間点のようなものが一切ないデザインなのが、さっと遊びやすいポイントでした。戦いと戦いの合間、強化と店とダンジョンの合間、色々な合間に無駄がなく、サクサクと進みやすいというのが、かなり遊びやすい。

そして全体的なグラフィックのクオリティの高さ、そしてそれをより一層引き立てる統一感の高さはやはりレベルが高いです。

ただ、カジュアルに振った分なのか、プレイしていると大分運に左右されるなあという印象でした。

個人的にはシナリオも結構好きで、ちゃんとオチに向けて良い展開を用意していました。

閑話休題。個人的なシナリオの推しポイントは、王にさえもある程度の理由を渡そうとするところにあります。

前作も楽しくやったので、ついでに前作との比較も。2人操作になったこと、合成の仕組みが入ったことが主な違いでしょうか。

合成は結構良い仕組みだと感じていて、後半お金が余る現象をある程度緩和していたように思います。元のものを買い、合成するので結構お金を使えます。

それにしてもスケベ、結局OFFにしてないのでどれくらい変わるのかは若干興味あります。

これは早めにやったからギリギリランキングに入った図

02. Megalopolis

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間30分

1.2

クリア

良かった点

勢いのある良い文章であり、良いシナリオでした

ノベルを阻害せず、かつ雰囲気を際立てる戦闘デザインでした

気になった点

進行の操作性がやや独特でした

いきなり八人ぶんのパーソナリティを把握するのはやや難しいです

レビュー 暗い地底と光の行方

Megalopolis は、陰惨とした地底から地上を目指す八人の群像劇です。

物語は、飢饉による餓死や暴動により荒みきった地底の村から始まります。この末期の村から脱し、地上という光芒を目指す彼らの前には、様々な艱難辛苦が待ち受けていました。

この試練は、プレイヤーにとっては戦闘という形で現れることになります。地底には脅威となる敵が数多くひしめいており、地上に向かうほど強い敵と戦うことになります。一方で、キャラクター達のステータスは成長することがありません。

そうして物語を進めていくと、折に触れて強敵や難敵との対峙を余儀なくされることもあります。

ノベルをめくり、その雰囲気をたたえた戦闘を切り抜けていくことで、このゲームの世界観、そして何よりもキャラクター達の背景を少しずつ知ることができます。

Megalopolis の全体を貫く熱のある文体は、陰惨な世界と、何より強くも脆くもある人という存在をたっぷりと表現しています。

感想 このゲームの感想を一言にまとめると「好き」なんですが、もうちょっと組み立てて話そうと思います。

まずこれは誉め言葉なんですけど、難しい言葉をとりあえずぶち込もうという意志を感じます。かなり強い意志を。

例えば孤高は孤立していること以上に何か高いもの、志とか理想とかを持っていることを指すんですが、まあそんなものはどうでもよくて何かぽつねんと立っている一つのものとしての形容に使われていても伝わるからいいんですね。

それと、洋書みたいな言い回しになるのも割と好きです。

そういった風に、全体的に粗削りだとは思いますし、中二病に近いものを感じるし、深夜テンションの勢いで書いたような文体しているんですが、そこがひたすらに良い。

それに加えて、シンプルにシナリオ構成が良いから読めたという部分は間違いなくあると感じています。

なお、キャラクターが結構いて、かつ顔グラフィックとの対応関係も覚えにくいので、序盤は覚えるのが難しかったです。5ステージ目くらいで大体の人物像と名前が把握できました。遅い。

物語についてある程度話したので戦闘システムの話をします。

ノベル部分が主体な印象を受けるので、戦闘はある程度おまけという側面があります。やられても即時リトライができるので、ノベルの障害にはなりえません。

ちなみに戦略的な話をすると、最初のメンバーが普通に強くて、Rainためつつ殴り続ければ割と勝てます。毒とかの状態異常は強いので、しばらくポイゾネスダガーを愛用していました。

ともあれ、筆者がフリゲをやっている理由の一つの煮凝りみたいなゲームなので、大変に楽しめました。

結局上手く組み立てられていない気もしますが、これも意識の流れということで。

03. オトリズム

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

3時間

1.2.0

Melody全クリア

良かった点

遊びやすいUIでした

かなり緩めの判定のため、初心者でも楽しくクリアできます

その上で、上位層向けのランキングも用意されています

気になった点

レビュー リズムゲームを楽しむ

シンプルなリズムゲームを遊びたいのであれば、オトリズムはうってつけの作品となっています。

このゲームのルールは極めて簡単です。

リズムゲームというと難しそうな印象もあるかもしれませんが、このゲームは比較的平易なものとなっています。特にノーツの判定はかなり緩めなので、そこそこリズムが取れていれば簡単にコンボが繋がることでしょう。

一方で、それでは物足りないという方に向けて、判定の厳しいRainbowという評価もあります。

加えて注目すべきは、フリーゲームらしい選曲がなされた楽曲の数々です。

また、そういったリズムゲームを楽しむという体験を、このゲームでは使いやすく整ったUIデザインが補助しています。

感想 音ゲー経験がそんなにない身ですが、リズムとって楽しむことができました。それに尽きます。

まず、難易度設定の一つに使用するキーの数を据えるというのは、やっぱりいいやり方なんだなあと感じています。

加えて、収録曲が良いです。過去のウディコン作品のPVっぽいのを流しながらリズムゲーするというのが面白い。

また、UIが良いです。分かりやすく統一されていて、それでいてなんだか音ゲーっぽい雰囲気があります。ひし形とか、幾何学的なデザインがなんとなくそれっぽい。

最後に、大分初心者に優しいと思います。

その上で、Perfect相当のRainbowを用意して、そのトータルスコアでもってオンラインで競えることで、ある程度上手い人でも楽しめるようになっているのも良かったです。上も下も取りこぼさない。

ちなみに筆者はRainbow9479なので10000もいってません。Music全部クリアしようとしたけど、いくつか断念したレベルです。

余談ですが、気になった点にデフォルトのキー配置がZXCでやや押しにくい印象を受けましたと書こうとしたんですが、実際どの程度押しにくいのか判断する要因がなかったのでやめました。

04. 魔法裁判

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

30分

1.02

クリア

良かった点

気になった点

決定キーで文字送りしていると選択肢を誤爆しがちです

レビュー 異議あり!

魔法裁判は、証拠を突き付けて容疑をひっくり返す逆転ゲームです。

ただし、このゲームにおける犯罪も、その推理方法も一般的ではありません。

ここで突きつけるべき証拠は、これまでの物語や調査した内容に紐づいたものとなります。

異議を唱えて逆転してみませんか。

感想 逆転裁判ベースだろうから突っ込むことではないのを重々承知の上で、弁護士は事件を捜査しないよなあという気持ちになりました。するのかな。

それはそれとして、逆転裁判をそれほどプレイしたことがないんですが、異議ありを除けばそれほど似通ってない印象でした。

全体的にシンプルな推理ものとしては良くまとまっていて、大きく矛盾もないので気軽に楽しめました。

個人的には1章のすぐに裁判パートまでいける構成が好きでした。やっぱり裁判したいので。

ここからはネタバレを含む話になってくるんですが、自分をはめようとしていた魔王側に金でつくのは、大分ダメ人間感ありましたね。しかも裁判直後です。どういう情緒をしているんだ、エディ。

ちなみに、クリア時の失敗は2回で、どちらも押し間違えです。

05. イマジナリーフレンド

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間

1.02

全ENDクリア

良かった点

紹介文通りの良い展開でした

主人公以外にも個性があって良かったです

気になった点

エンドを複数見ようとするとかなり同じ展開を見ることになります

レビュー 詐称ほのぼの系ADV

イマジナリーフレンドは詐称ほのぼの系アドベンチャーです。

すばるの親友であるぷれあは、彼女の家に遊びに行っては色々なことをします。

しかし、物語を進めるに従って公称にあるような闇が少しずつ顔を出してくることになります。可愛らしいグラフィックとは裏腹に、物語は少しずつ意外な方向へと転がっていくことになるでしょう。

イマジナリーフレンドとは何を指しているのか、このゲームは何をもって詐称とするのか、それを知るためには最後まで物語を読み進める必要があります。

感想 紹介文で詐称を名乗っているのでそこはネタバレじゃないだろうという判断です。

詐称を名乗り、タイトルがイマジナリーフレンドの時点で着地点がある程度読みやすい展開ではあります。タイトルに使っているならそれ自体はギミックになりえないので、もう一段ひねるとなると絞られてしまうので。

終盤の展開はちゃんとほのぼのを詐称してくれるので良いです。

そういう意味ではエンド回収したくなるんですが、全エンドをちゃんと見るには同じ展開を3回やることになるのでややきつめです。なまじ暗い内容なのも効いてきます。

最後にかなり個人的な感想なんですが、ものすごく内面的な話を扱っているのに、やたらと話の外殻が大きいなあという印象を受けました。

ちなみにここのレビュー及び感想は個人の印象によるものなので、特に要望とかではありません。作らされたゲームより、好きに作ったゲームが一等面白いので。

06. ソウテン鏡事件

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間

1.07

全ENDクリア

良かった点

素晴らしいシナリオでした

探索要素とシナリオが上手く調和しています

導線が丁寧でした

気になった点

序盤は決定キーを押さないと進行できない点がややわかりにくかったです

レビュー 至高のシナリオ

インタラクティブな性質を持つゲームという媒体の中で、シナリオをどのように組み込むかというのは一つの課題となります。ただ読み進めるだけならば、それは小説という媒体でも代替可能になってしまうかもしれません。

この作品は、主人公のミライ、およびパートナーになるカコを操作し、閉じ込められた洋館からの脱出を図るゲームです。

プレイヤーはこの二人を操作して館を探索していくことになります。館を隅々まで探索し、脱出に関する手掛かりを探していきましょう。

そうして館を調査していった先には、ある謎が隠されています。

探索ゲームに溶け込んだ至高のシナリオを体験したい方にはお勧めです。

感想 最高に良いシナリオでした。推理小説好きとしてはその感想に尽きます。

最初の方に薄っすら感じた違和感の程度が絶妙で、しばらく動かしていると忘れるけれどちょっと引っかかるといういい塩梅でした。左眼ジャック事件でもそうだったんですが、最初に仕込む伏線の精度が高い。鳥籠さんの手腕という感じがしますね。人違いですが。

その後もソウテンのミスリードを絡ませつつ、違和感と納得感を小出しにして翻弄してくる様は素晴らしいの一言に尽きます。上手く掌の上で踊らされていました。

また、シナリオとはあまり関係なく、オブジェクトに対する反応も結構豊富で小ネタが詰まっています。灰原のなぞなぞとか、拾える人は拾えそうなので、実況とかにも向いてるかもしれません。

そういう意味でも、シナリオが素晴らしいのみならず、それを探索ゲームとして昇華させているという点においても良い作品でした。

大体1時間30分もあれば全部のエンドは見れて、そこから30分くらいで理解できたんですが、理解した時の気持ち良さは格別でした。なので、まだタイトル画面に二人いない人はこんな感想を読んでいないでさっさと遊びつくしましょう。

最後のあのギミックは、それまでの謎解きや探索の導線が完璧に近いがゆえに隠蔽される設計になっていて、最後までシステム的にも騙してくるようで最高でした。

ちなみに、そうして色々分かった後に日記を読むと色々発見があるのでお勧めです。

なお、探索ゲームとしての導線はかなりちゃんとしているのでその辺は問題ないんですが、序盤あたりに決定キーを押さないと進行できないところがややわかりにくい印象はありました。

返す返すもシナリオの出来が出色で、かつそれを探索ゲームという概念に高いレベルで落とし込んでいるというのが素晴らしいゲームです。

07.少女大猩猩

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

20分

1.00

クリア

良かった点

ゴリラになるということをネタにとどめず、ゲーム性に上手く落とし込んでいました

良いゴリラ分でした

気になった点

ゴリラ的には納得できるのですが、Gキーはやや押しにくいです

レビュー ウディコンに欠かせないもの、それはゴリラ

少女大猩猩は、誰でもゴリラになれるゲームです。

彼女の前には、悪の組織が使役する手ごわい式魔が行く手を阻んでいます。

ただし、常にゴリラでいるわけにはいきません。

ゴリラモードで敵を吹き飛ばし、人の姿で様々な謎を解いてきましょう。

感想 ウディコンにはゴリラ分が必要だと思いませんかという問いには是と答えるしかないでしょう。

閑話休題してこのゲームの話に戻します。

加えて、ゴリラになるという設定をただの一発ネタとしてではなくて、ちゃんとゲーム性に押し上げているのも良いです。

ゴリラへのこだわりが強すぎるあまり、Gキーで変身なのはさすがにやりにくかったんですが、まあゴリラの頭文字なのでこれは受け入れるしかありません。

とにかく良いゴリラ分でした。ウディコンに出てくれてありがとう。

こういう細かい要素も好き

08. Cell’s Shooting

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

15分

1.1

3000万点越え

良かった点

オブジェクトの数々を眺めると壮観でした

ゲームオーバーが無いので分からないなりに最後までやれます

気になった点

レビュー 画面を埋め尽くせ

Cell’s Shooting は、画面をひたすら埋め尽くすスコアアタック形式のシューティングです。

一般的なシューティングは敵機を撃ち落とし、自機が撃ち落とされないことを目標としますが、このゲームは一味違います。とにかくハイスコアを目指せれば、敵機も自機も関係ありません。

そのスコアを稼ぐには、画面を白く埋め尽くす必要があります。

感想 説明書を読んだ感想は分かんないなこれ、でした。やってみた感想は、ルール読まないとわからんなこれ、です。

要するにショットは打ち得で、なんとなく画面を覆いつくせるように立ち回るとスコアが伸びます。なんとなく左右運動より上下運動のほうがスコアが伸びやすい気がします。

一応ノーミスノーボムも想定されているようなので、完全に理解できれば立ち回りが確立する可能性があります。

個人的にはどちらかというと眺めるゲームに近いと思っていて、粒度の荒い弾幕というかライフゲームのようなものを見て楽しむといった側面もありました。

なお、筆者がやったバージョンが悪いのかアップロードのリトライが続いてストーリーが読めなかったんですが、一応基準点らしい3000万点は二度目のチャレンジで越えました。

この時は、アップロード失敗時に「アップロード失敗?」「再挑戦」と書かれていて、選択肢でもないのか入力したら再挑戦して…のループに入って抜け出せなくなりました。

09. Three Sleep Sheep Soup

ジャンル

作者

コマンド入力ADV

いわいしさき&despair

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

1時間

1.9

17END

良かった点

色々な入力に反応がありました

シンプルな探索ゲームモードのおかげで、初期の導線が確保されています

気になった点

グラフィックが単語を特定できるレベルの解像度ではありませんでした

レビュー 手当たり次第に突拍子もないことを

Three Sleep Sheep Soup は、コマンドを入力することで進行するアドベンチャーです。

「かんたん」の難易度を選べば、このゲームは一般的な脱出ゲームのような様相を呈しています。提示されるコマンドに従い行動することで、一定のエンディングを迎えることができるでしょう。

しかし、難易度を「むずかしい」にすることで、このゲームの本当の顔が表に出ます。

対象に対してどういった行動をとってみるか、あるいはどこまでを対象と見なすか、それはプレイヤーの想像力に委ねられています。

感想 全体の印象値は脱出ゲームのそれでした。

筆者が見つけたエンドは以下の17個です。多分まだある。

閉じ込められEND

羊食べて腹破裂エンド

扉に永遠落下エンド

明るい声が聞こえるエンド

私は一人だったエンド

何かが足りないエンド

理解エンド

自分で自分をエンド

死体を見つけるエンド

焼死エンド

煙エンド

出会った記憶があるエンド

多分写真立てをどうにかする。私は一人だったとの違いはよくわからない。多分人数

睡眠エンド

注射器エンド

そもそも注射器を見つける必要があり、それを自分に打つ

薬剤を飲むエンド

薬剤スープエンド

答えるエンド

3人救出で答えてと言われる、2人救出で羊の正体が何となく分かる

これだけあるとエンドリストが欲しいですね。???で埋まっていたりすると収集欲が刺激されそう。

攻略的には、割とすぐに「答えて」とは言われるんですが、何を答えればいいのかは判然としないので、その辺でしばらく迷いながら色々試していました。

個人的に気になっているのはグラフィックの分かりにくさで、調べたいという時にかなり致命的な印象を受けました。

ちなみにかがみを調べようとすると永遠にかがみループに入るんですが、仕様なのかそうでないのか分からなかったです。もしかしてこれもエンドの一つなんでしょうか。

10. ノラさんぽ

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

3時間

1.04

クリア

良かった点

丁寧なつくりのマップ、世界観でした

戦闘バランスは意外とシビアで歯ごたえがあります

敵グラフィックの進化が良い味を出しています

気になった点

やや演出的に間延びする印象を受けました

町の良く使う施設までの距離が遠く感じます

レビュー 癒し世界の大冒険

ノラさんぽは癒される世界観を舞台にした、ネコたちのちょっとした大冒険を描いたRPGです。

主人公の白猫ノラは、いつもの餌に飽きてしまい、にゃおちゅーるを買うことを目指して冒険の旅に出かけます。

その癒されるような世界観とは裏腹に、彼らの冒険を彩る戦いは意外とシビアな戦闘バランスとなっています。

また、このゲームにおいては、その舞台となる街やダンジョンは非常に丁寧に作られています。その街並みの中をネコとして歩き回ることで、その優しい世界観を存分に味わうことができるでしょう。

冒険の舞台となる街の数々、多様な敵、シビアな戦闘バランス、それら全てが丁寧に作られた世界の中で、ネコたちの冒険を体験してみませんか。

感想 色々丁寧だなあという印象です。マップも丁寧だし、扉の開閉も丁寧。

ただ、色々と丁寧に作られているがゆえの間延び感が、個人的には最後までだいぶ引っかかっていました。

これは最初の洞窟マップなどでも顕著で、丁寧に作られているので迂遠な回りかたをする必要があったり、行っても意味のない袋小路があったりします。

他にも、あんまり壮大でない冒険の始まりで操作可能になるまで3分かかるところや、扉の開閉が全て演出付きなどの細かい不満ポイントもあって、世界観の緩さと演出のこってり感のアンバランスさがどうしても拭えませんでした。

ただしその分、世界観の作り込みはかなり良くて、敵グラフィックが進化していって強くなっていく様はかなり好きです。

また、ちゃんとイベントこなすと親方から感謝されるとか、魚取り返してきたら船長に褒められるとか、細かい作りがものすごく丁寧です。色々と歩き回って話しかけたいマップになっています。

戦闘バランスは意外にシビアで、後半になると雑魚がシンプルに強くなります。何なら後半はボスより雑魚のほうが辛いレベル。夜星テントウまでくると、クリティカル一発でこちらが全回復から沈んでしまいました。

物語も壮大でないようで規模の大きい冒険譚として良かったです。目的それ自体はずっと変わらず些細なことなんですが、起こす行動がいちいち大きくて楽しいです。にゃおちゅーるは全てに優先する。

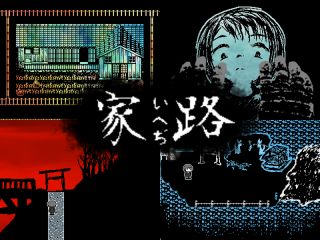

11. 家路~いへぢ~

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

1時間

1.00

全ENDクリア

良かった点

良い恐怖を感じられました

隠という存在がシステムをも巻き込んで表現されていました

各ステージで異なるギミックを楽しめました

気になった点

Cキーを押すと一瞬だけ隠が見えます

上手く使うと便利ではありますが、雰囲気的にはないほうが嬉しいかもしれません

レビュー ひたひたとした恐怖

家路~いへぢ~という作品が描いているものは、そこにいるはずなのに見えないという原始的な恐怖です。

村外れの廃トンネルを訪れた主人公は、奇妙な手袋を見つけるとともにおかしな世界に迷い込んでしまいます。

しかし、家への道は常に安全とは限りません。目には見えない隠(オニ)と呼ばれる存在がいくつも道中に存在し、これに触れると消えてしまうことになります。

この隠という存在は手袋を覗かない限り見ることはできませんが、同じ領域に隠がいるとぞわぞわとした音が鳴り、その存在自体を知ることだけはできます。

加えて、青を基調とした特徴的な空間表現もまた、その恐怖を彩る一つの要因です。

さらに、そういった家路の途中には様々な仕掛けが待ち受けています。

より本質的な恐怖をホラーで体験したい方に、家路~いへぢ~はお勧めの作品です。

感想 恐怖とは元来こういうものだよねという雰囲気でした。原始的な恐ろしいという感情が呼び起こされます。ぞわぞわする。

光というか闇の使い方が物凄く上手いので、それだけでもホラーとしての雰囲気は満点です。最初の閉そく感を少しずつ出していく演出なんかは、恐怖への準備体操という感じがして良い。

筆者が青鬼をプレイしていた時一番驚いたもとい良かったのは、ピアノを調べた後のくだりでした。この、どこかにいるだろうとは思っていた存在がすぐそばに唐突に現れるという現象は、かなり強い恐怖値を持っていると思っています。感覚的にはホラー映画の振り向いたらいるやつに近いです。

なお、最初のうちは夜廻のプレイ感に近いのかなと思っていましたが、割といろんなギミックが用意されているのでそれほど近くはありませんでした。

個人的には、唯一葉っぱのギミックだけ引っかかりました。

それにつけても、後半の解釈はだいぶ難しかったです。

ちなみにマップも雰囲気が良く、白いと調べられるというシステムも分かりやすくていいです。青に白は映えるので、敵の識別も含めてかなりわかりやすくできている印象でした

なお、レビューで途中までギミックという呼び方をしていたんですが、なんとなく横文字が似合わないので仕掛けにしたのがハイライトです。

12. 陰都見聞録

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間

1.07

クリア

良かった点

3Dの技術が素晴らしいです

陰都という世界観が良いです

気になった点

レビュー 3Dの陰都を巡ろう

陰都見聞録は、陰界と呼ばれる場所を巡り、色々なものを見て回るアドベンチャーあるいはRPGです。

このゲームにおいて注目すべきは、陰都を含め、全てのマップが3Dでレンダリングされていることです。このため、奥行きも高さも活かされたマップ構成の中を探索することができます。

この3Dで構成された陰界には様々なロケーションがあり、それらを調査することで物語は進んでいきます。

そうして陰界を巡るうちに、この場所で起きたある事件、災厄について知ることになります。

魅力的な3Dの都市、陰都を巡ってはみませんか。

感想 3D空間を歩いている感覚が味わえるゲームです。

個人的に好きなロケーションは酒場前で人が往来しているあたりです。

ただ、3D空間を活かしたギミックあるいは探索だったかというと、その辺はグレーです。

あとシステム的に気になるのは陽気の扱いで、体力兼MPみたいな扱いなのは結構面白いと思うんですが、何分陰都の中でも減るのは辛めです。

変わって3D的な技術の話になるんですが、よくウディタでここまでやったなあという気持ちになります。単純に板ポリをぺっと貼り付けただけでは表現できない凹凸とか、色々やった上でここまで動作が軽快なのは凄まじいです。

RPG要素についてはオマケに近いと思っていますが、最後の敵だけ思いのほか強かったです。初めて全滅の危険を感じたので入れ替えを発動しました。

物語は陰謀っぽいものを匂わせながらああいうオチにしつつ、そのままシリアスな展開に雪崩れ込ませるのが上手いです。

しかし最後の方の展開、前作の感じを思い出しました。人と人ならざるものというか、生きる境界の違うもの同士のそういう展開。はっきりと好意を伝える系でもあります。

また世界観も結構好きで、蛮族呼ばわりしている人々も元をただせば蛮族なあたりは皮肉が効いていて良いです。

最後に、領域型セーブはなんとなくオートセーブのイメージがあって、最初に一回セーブせずにゲームオーバーになって初めからになりました。

13. 狼は愛を、狐は狼からの報復を、蛇は狐と狼に打ち倒されることを望んだ

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

30分

7/22

クリア

良かった点

気になった点

UIが使いにくかったです

各種システムの説明が不足しているように感じました

レビュー 熱き想い

狼は愛を、狐は狼からの報復を、蛇は狐と狼に打ち倒されることを望んだ、という作品は、様々な要素が独特なRPGです。

ゲームとしては比較的シンプルで、ダンジョンに潜り、ひたすら戦い抜いてレベルを上げ、因縁のある狼を倒すことを目的としています。

しかし、その因縁、あるいは感情は複雑に絡み合っており、とても一言では言い表せないものとなっています。それぞれの屈折した感情が織りなす物語は、狼を倒すことで一つの決着を迎えます。

その物語の結末へと辿り着くには、レベルを上げて狼を倒すほかありません。

感想 一言で感想を言うと、前作よりシステムの理解が難しいけど物語は好きという感じです。

UIがとにかくとっつきにくく、本当に使いにくいです。

また、階層が全てフラットなので、キー割り当て、キー連射などの設定と同階層に装備品があったりします。

最初の画面の設定を開いてからセーブできるあたりはもはや仕様なのかバグなのかよくわかっていないレベルです。ちなみにここでセーブすると灰色のグラフィックでセーブできます。

他の細かいところだと、Cキーでメニューを開くのにXキーで閉じる統一性の無さも若干気になります。Xキャンセルで全体が統一されているデザインと思いきや、何もない画面のXはヘルプだったりするので。

あとは、説明があんまりありません。説明書は利用規約と権利表記だけで、連撃数とかACとかが何なのか、SPが何なのか、シボとスドの肉の違いは何なのか、それぞれの武器の違いは何なのか、雰囲気で理解するしかありません。

ただ、最後に一気に押し寄せる物語の展開は前作などより好きでした。もはやノベルじゃないかというレベルで怒涛に話が展開していきます。

14. Helios Order -賢者の石と輝炎の王-

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

6時間30分

1.04

クリア

良かった点

良い王道ファンタジーであり、良い戦記物でした

雑魚戦も含め、戦闘バランスが火力偏重で良かったです

使用スキルでステータスが上昇する仕組みは面白かったです

気になった点

相互変換可能なオーブが変換の手間だけが存在するものと感じられました

スキルのために個数確認、変換、習得の手間が発生します

負けイベントに勝てそうでした

レビュー 王道戦記物RPG

Helios Order -賢者の石と輝炎の王- は、王道と呼ぶに相応しい完成度のRPGです。

舞台となる世界は、四方八方が潜在的脅威に囲まれたレムリア大陸です。その大陸の辺境にある森の中、記憶を失った状態で主人公が目覚めるところから物語は始まります。

このゲームの世界観や物語はファンタジー然としながらも戦記物の性質が色濃く、大きな戦いのさなかの少数精鋭部隊として主人公たちのパーティは戦っていきます。

この戦闘において重要となるのは、使ったスキルに応じてステータスが成長するということです。

また、敵を倒すなどで手に入る様々なオーブを使うことでも、対応するステータスを上昇させることができます。

このような王道に留まらないシステムを導入しつつも、Helios Order の骨子はまごうことなき王道であり、そういった貫かれた王道が好きな方にはお勧めです。

感想 良い王道です。戦記物としてもそうですし、RPGとしても凄くまっとうでした。

また、ちゃんと戦争をやりつつ、RPG的な少数精鋭行動スタイルの展開を用意しているので、あんまり無理が生じずにRPGを遊べます。

キャラクターも良くて、最初の方でディーンにベットしていたので途中の展開で楽しめました。こういう軟派は決める時は決めてくれるので好きです。エドガーとか。

戦闘システムも結構面白くて、特に使う技に応じてステータスが変わっていくのが良いです。

戦闘においてはコンボまで覚えられると強くて、そこまでいけば、ほぼスキルの入れ替えが必要なくなります。主人公のリーサルまでの流れの火力が高くて、エヴァのソニックが優秀なつなぎとして機能するので、主な火力源になりました。

なお負けイベントもちょっとあるんですが、負けイベントの割には勝てそうなのが気になりました。特に最初の長髪、普通に勝てそうだった。もしかしたら勝てるのかも。

他の細かいところだと、瞑想から瞑想に入れるからある程度回す時は楽なところとか、ちゃんと戦闘内容は図を使って説明するところとか、寝る前は帽子取るところとか、色々ちゃんと作られている印象です。

システム的には成長のためのオーブを相互変換できるんですが、そうであるなら共通オーブにしてしまっても良いのかなと感じていました。スキルに必要な量を確認してから変換し直すのがちょっと面倒。

しかしエアフェル、エアラフェルというRPGがあるので呼ばれるたびにそれを思い出していました。

15. 星空ダイヤグラム

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

9時間

1.4.0

鈴音END

良かった点

装備とスキルの二段のハクスラが上手く機能していました

装備が導線、スキルがランダムの良さをそれぞれ担っています

個別進行式のストーリーが良かったです

戦闘バランスがちょうど良く難しいです

気になった点

スキルの整理ができると有難かったです

報酬獲得演出がやや長めに感じました

レビュー ハクスラで自分だけのビルドを目指そう

星空ダイヤグラムは自分の考えた最強のビルドを目指せるハクスラRPGです。

プレイヤーは、夜空と呼ばれる世界に迷い込むことになります。ここでは世界の救出と帰還を目指して、路線に潜って修行しなくてはなりません。路線はノンフィールドダンジョンのようなものであり、各停車駅でイベントを発生させたり、敵と戦ったりすることで進行していきます。

路線にはびこる雑魚敵も強力ながら、多くの場合は終点でさらに強力な敵との戦いが待ち受けています。特に、深度と呼ばれる難易度が上がると、一癖も二癖もある敵が相手となってくるでしょう。

装備はイベントで手に入ることもありますが、確実なのは路線の報酬を狙うことです。路線をクリアすることで得られる装備はある程度開示されているので、狙い目の装備がある路線に潜っていきましょう。

このループに刺激を添えるのは、スキルの取得です。

また、誘ったキャラクターと一緒に戦っていると徐々に親密度が上がっていき、それぞれのキャラクターによる個別のシナリオが紡がれていくことになります。

ある程度狙って手に入る装備で確実に強くなりつつ、ランダム性のあるスキルから自分好みの組み合わせを色々試す。

星空ダイヤグラムは、装備やスキルを吟味して、そのシナジーを考えて組み上げることが好みの人にお勧めの作品となっています。

感想 楽しいハクスラです。楽しいので時間が溶ける。ちょっと遊んだら寝ようと思ったら、いつの間にか次の路線に潜ってしまうゲーム。全部プレイしようとする人のトラップの一つ。

武器がハクスラなゲームは結構あるんですが、スキルまでハクスラなゲームはなかなか無いんじゃないでしょうか。

武器種は11と結構多く、メンバーは6人構成なので必然的に不要な武器も手に入るんですが、これがちゃんと売ればお金になるのも良いです。

装備を集めているうちに強くなっていって、そうなるとより強い装備が欲しくなって、その間もスキル厳選は進めて、みたいな感じでハクスラするループが綺麗に作られているので、繰り返し遊びたくなります。

戦闘バランスも割とよくて、ボスがまっとうに強いです。発狂するとめちゃめちゃ強力になっているので、多分速攻を意識してそう。

個人的には自分のレベルよりちょっと深い階層に潜るのが好きです。

戦闘面とかハクスラ面はこの通りめちゃめちゃ楽しいんですが、スキルがあまりにもとれる分、その整理はちょっと面倒めではあります。

あとは、報酬獲得演出が若干長めに取られている印象もあって、スキルは完全封印されるようならスキップですら良さそうですし、お金のカウントで別の尺がとられるのもちょっと煩わしいです。加算値を見せたい気持ちがあるなら、+表記も欲しいかもしれない。

戦闘面でもこれだけ楽しいことを話せるんですが、ちょっとしたストーリーがちゃんと入っているのも楽しいです。

そして、それぞれのキャラクターの個性も際立っています。

なお、これを書いている最中にもプレイして他のエンドを回収しようとしていたんですが、レベルドレインするスキル屋の誘惑に負けて目下レベル上げ中です。

ちなみにこのゲームは攻略情報が固まっていない時期にやることで、こんな特殊効果あるんだなとか、こんな鬼強いスキル使えるんだとか、色々発見があるので楽しいです。

刀に全てを委ねた図。これで勝てた時が一番気持ちが良い

16. カードカプラーアリス

ジャンル

作者

デッキ構築型カードRPG

とうがらし

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

3時間

1.00

業務用クリア

良かった点

カードを集めてデッキ構築する楽しさがあります

運が絡みながらも、良い戦闘バランスでした

気になった点

レビュー お手軽デッキ構築カードRPG

カードカプラーアリスは、デッキを構築して戦うカードバトルRPGです。

それぞれのカードにはコストが存在し、1ターン内では一定のコストまでしか使用することはできません。

カードは敵がドロップするほか、敵が落としたお金を貯めてショップで購入することもできます。

また、連戦の最後にはボスが待ち構えています。ボスは当然ながら強力で、それまでの戦いで消耗していると勝負は苦しくなります。

たとえ強敵に敗北したとしても、このゲームにおいてはペナルティはありません。むしろ、敵と戦うことでレベルが上がり強くなっていくので、敗北を気にせず果敢に挑むことができます。

カードカプラーアリスはテンポよく、カードバトルRPGを楽しむことのできるゲームです。

感想 デッキ構築カードバトル、楽しいですよね。このゲームはちゃんとしたバランスで構成されているので余計に楽しい。

デッキ系のカード戦闘の常としてある程度ランダム性はあるんですが、ちゃんとデッキ構築をしておけばある程度は負けることなく突き進めます。良い感じの戦闘バランス。

また、こういうゲームはデッキ圧縮が強くなりがちなんですが、その辺は消滅や無料のカードの限度枚数を決めることで調整されていました。

カードの戦略面で言うと、割と強いカードははっきりしている印象です。

なお、最初に選べるキャラクターごとに固有カードもあるので、戦略に組み込む際はここも気を付けると楽です。別のキャラも使ってくれという意図がありそうですが、デッキの組み直しが面倒だったので鶴姫への切り替えしかしませんでした。

それ以外にも、固有カードが多めなのでデッキ構築時はそれを除いてくれるとありがたいなと感じたり、タブか何かで項目別に分かれているとやりやすいなと感じたり、デッキのソートと整理ができるとバランスがぱっと見でわかりやすいなとか思ったりしましたが、ちょびちょび修正を加えていく程度ならそこまで気になりませんでした。

ストーリーというか語りがトートロジーっぽくありつつトートロジーじゃない話をしているので、若干会話が頭に入ってきにくい構成ではあります。もって回った言い方の究極系という感じ。

あと、初回起動時の爆音対策、そんなに爆音に出会ったことはないんですが、やっぱりあると配慮を感じますね。

デッキ構成

17. 雲間からレグルス

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

3時間

1.02

クリア

良かった点

良いシナリオであり、それをゲーム全てが下支えしていました

キャラクターは皆個性豊かでした

雰囲気の良いドット絵のグラフィックでした

気になった点

レビュー ゲームで描かれる最高の物語

ゲームはしばしば総合芸術と呼ばれることがあります。その意味するところは個人によって様々でしょうが、筆者個人はあらゆる要素が総動員して体験を形作ることをもって総合的な作品であるのだと感じています。

全ての種族がレベルによって管理された世界で、最低レベルに指定された人間は、掃きだめのような星、オールドヘイブンで生活を営んでいました。

プレイヤーは主人公の一人であるルグを操作し、「星の子」と名乗る子供、レオの力によって様々な星を巡ることになります。オールドヘイブンの個性豊かなキャラクターの一人一人と同行し、それぞれの星を進んでいくことで、それぞれの物語が紡がれていきます。

星々にはそれぞれ特色があり、それぞれが素晴らしいグラフィックで描かれ、独特な雰囲気が醸成されています。

この戦闘においては、レベルが重要となってきます。敵の攻撃の成否が、このパラメータを基準に決まってくるからです。

こうして星々を巡り、各々の物語を見届けていくことで、少しずつルグとレオの物語が進行していきます。

この作品を最後まで進めた時、このゲームにおける全ての要素が収斂していき、極限にまで高められた、ただ一つの物語を体験することができるでしょう。

感想 ウディコンの早いうちから何があっても絶対やるリストの一つに入れていた作品の一つ、雲間からレグルス。

閑話休題。というわけで、期待値のハードルがまあまあに高い状態で始めたんですが、ちゃんとハードルのはるか上を飛んで行ってくれたので満足です。

とりあえずまずは世界観の話をするんですが、設定と拠点の世界が好きです。

その中で最下層のレベルが住まうオールドヘイブンの空気感は最高の一言に尽きます。

それ以外の星では、ニトアロ・ニードが好きです。崩壊した世界というかポストアポカリプスっぽいのが好み。傘をさす細かさも好きでした。まあ最後の惑星も当然好きなんですが。

レベルの話に戻すと、レベルが高いと野蛮ではないことにされている世界ではあるんですが、行ける範囲では最高と言っていいレベルの世界でいじめをお出ししてきます。

次にキャラクターの話をするんですが、全員魅力的なキャラクターで良いんですよね。

キャラクターとしては割と序盤からドミドゥカが好きだったので、終盤の展開はより情緒が揺さぶられました。締まらない顔している人の締まった格好、格好良い。

さらに、各物語に出てくるサブキャラクター、かてて加えて各星にいるモブの方々に至るまで、良いキャラクターをしているというのもあります。

それでは物語の話をするんですが、まあとにかく良いですね。良すぎて言語化が難しくて、レビューの最初の言葉を「良い、とにかく良い」にしばらく置いてました。レビュー書き終わった冷静な時に挿げ替えるのが狙いです。

ソウテン鏡は物語それ自体が良いパターンなんですが、この作品は物語に対する演出によって物語の質を底上げしているパターンです。

各キャラクターをちょっとだけ掘り下げて、あるいはちょっとだけ成長させる物語が良くて、何より最後にオールドヘイブンに戻ってきた後の一幕が好きです。

そういった演出のほかにも、この物語は徹頭徹尾RPGでなくては表現しえなかったというのも好きです。

あらゆる要素が物語を下支えして、そのクオリティも意味合いも補助しているというのが、まさにゲームでのみ体験できる感覚だなあと覚えていました。ゲームとしての物語という意味ではバケモノハイツも好きだったんですが、演出面やら諸々でこっちはさらに好きです。

物語のついでにグラフィックなどの話もしますが、良いドット絵です。ホロロンのような精緻なドット絵とはまた違った魅力があります。

あと戦闘中のBGMも良いんですけど、若干音量大きい気もしました。

長々と書いてきましたが最後にRPGとしての話をします。

一応最高レベルまで引き上げていれば、ある程度ごり押しでも行けるバランスには感じましたが、ちゃんとメタったほうが楽しいし楽なのでお勧めです。

とにかく物語というものをゲーム表現の中で描いていたという観点において、個人的に一番好きな作品です。

最初の演出で大体分かるように、かなり間の取り方がアドベンチャーゲーム然としているので、ちょくちょく間がある印象は受けます。ただ、多くの演出においてはその間をもって完成されているような印象も受けます。

ちなみに筆者はこのゲームをぶっ通しでやったので、レビューを書くために起動するまで気づかなかったんですが、タイトル画面が毎回変わる細かい演出も入っていました。タイトルに演出が入るゲームは良いゲーム。神話解体論とか。

ニアトロ・ニード が好きな理由の半分くらいはレオが傘を差しているからかもしれない

19. 星の心

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間

1.03

100

良かった点

様々なアイデアが盛り込まれていました

星の心を集めていく楽しさがあります

気になった点

レビュー あらゆることを試していこう

星の心は、あらゆることを試して星の心を集めていくゲームです。

プレイヤーは宇宙をさまよう星を操作して、様々なことを行えます。そしてその行いの結果として、星の心が手に入るというゲームとなっています。

最初の内はいくつもの星の心をどんどん手に入れることができますが、次第にその発見難度は上がっていきます。

ちなみに、このゲームはいつでも終わらせることができます。

星の心においては、何がそのヒントになるかは分かりません、思いつく限り全てのことを試していきましょう。

感想 実績コンプ中毒としては、意地で最後までやってしまった作品です。

割と適当に動くだけで50個集まるので、最初はガンガン実績を開けていくゲームだと思っていました。 Zup! みたいなイメージ。

ある操作に気づいたり、あるヒントに気づいたりすると芋づる式に色々な実績が分かってくるので、そういった時に気持ちよく実績が開いていきます。

ブレークスルーを見つけ出した時の快感は何にも勝るところがあるので、あらゆる操作説明がないことがこのゲームの良いところだとすら思っています。

とにかくいろんな操作をすること、ちゃんと文献を読むことを徹底していれば、それほど理不尽な要素はありません。入力は英語そのままではなく英語の日本語入力ということに気を付ければ、それ以外でハマりそうなポイントはありませんでした。

そうは言ってもめちゃめちゃいろんなところに隠されているので、段々疑心暗鬼になってくるところも含めて楽しいです。

多分90から詰めるあたりが本番で、個人的には星の記憶を集めるあたりが難関でした。あんまりにもヒントが無いので、観察眼とメタ読みが要求される。

とにかく、色々試して発見しての繰り返しが楽しい人は楽しいと思います。少なくとも自分は楽しい。

20. ベジダンッ!

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

1時間/1時間

1.0.0

ハード Sクリア

良かった点

サクサクと戦闘が進行していきました

介入要素の強力さと、そのコストの高さが釣り合っていました

気になった点

ゲームオーバーからの再走時、実質最初から走り直す手間があります

せめて最初のチュートリアル文章は一回目だけでもよいかもしれません

レビュー 野菜を食わせれば全て解決

ベジダンッ!は野菜を食わせる自動戦闘リソース管理RPGです。

まずはいくつかのキャラの中からメンバーを選び、自動戦闘をこなしていきましょう。

こうした自動戦闘の最中、プレイヤーが介入することのできる要素が一つだけあります。それが、アイテムである野菜を食わせるということです。

戦闘中においては、野菜は回復手段であったり、バフの手段であったりします。

こうした野菜をどこで誰に使うかが、このゲームの肝となります。

なお、力及ばず敗北してしまっても、このゲームは即座にリトライができます。

効率的に野菜を使って、ダンジョンの奥深くまで潜っていきましょう。

感想 ある程度ランダム感は強く感じるんですが、なんやかんや野菜と装備でクリアできそうな知識対策ゲーム感があって良いです。

自動戦闘かつ高速化できるので、非常にサクサク進みます。なので、多少戦闘数が多くてもあんまり気になりませんでした。そこそこ階層がありそうでしたが、42連戦くらいしても戻し作業は5分もかからなかったはず。

とりあえず知識はだいぶ重要だと思っていて、凍結と炎症は対応しておくとアドが大きいです。特に凍結は割と大事な印象。炎症は最初の通しプレイ時に意識してなくても通せたので、対策しておくと楽くらいの印象です。

野菜はトマト、なす、レタスはシンプルに使いやすく、終盤はトウモロコシが丸いです。

装備の方針はやられる前にやれると強そうだったので、火力重視にしていました。お金に余裕がない限り、++はあんまり買っていません。

こうして色々考えて突き詰めるのも良いですし、何度負けてもチャレンジしていればいつかはクリアできるカジュアルなプレイでも良いですし、どちらでも楽しめます。

21. シヴァーラの塔

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

11時間

1.0相当

クリア

良かった点

キャラクターのカスタム性が高いです

戦闘バランスがシビアで良かったです

シナリオは中編ファンタジーとして完成されていました

気になった点

ワールドマップをはじめ、鈍足表現が辛いです

演出は若干間延びしている印象があります

レビュー カスタム性の高い中編RPG

シヴァーラの塔は自由度の高いキャラクターカスタムができる中編RPGです。

このゲームにおける戦闘メンバーは、全て人形兵です。この人形兵はプレイヤー自ら顔グラフィックからパラメータまで自由に決めることができます。

そうしたキャラクターのカスタム性の高さがありながらも、このゲームの戦闘バランスは良好なものとなっています。

また、ダークファンタジーめいた物語もこのゲームの魅力の一つです。

感想 結構自由度が高い割には、最後までシビアな戦闘バランスを楽しめた作品でした。最後まで想定パーティに近いムーブをしていたのかもしれません。

最終編成は剣士3名、魔導師2名、詩人1名になっていて、Lv5が4名と、Lv10の剣士と魔導師がいます。編成自体はバランス型です。

能力のビルドはややピーキー気味で、火力に振ったLv10と、それ以外をある程度防御寄りに振ったLv5の構成でした。結構思い切って割り振っても装備である程度小回りが利くので、何ともならないということは無さそうです。

戦闘バランスの話に戻すと、雑魚でも結構火力が高く、それ以上にボスが強いまっとうに良いバランスです。

ボス戦が特にギリギリのバランスの印象で、最初の炎の巫女は手りゅう弾まで持ち出してようやく倒せました。

最後のボスラッシュあたりは良い復習戦闘でしたし、ラスボスまでくるとシンプルに強く、最後までちゃんと戦い抜ける楽しさがあります。

マップについては序盤から中盤にかけては、ちょうどいいサイズ感だと思っていました。

ただ、その中でも海底ダンジョンはさすがに厳しいです。意味もなく遅く、セーブできず、20分くらい遅い海底をさまよい続けることになります。せめて最後は泳いで帰るのではなく、地上に戻してほしかった。

あとは、ワールドマップを鈍足にするな教の信者なので、そこで少しずつストレスを感じていました。エリアを広大に見せる意図があるのは重々承知で、特別なギミックが無いなら省略してほしい気持ちがあります。めぐめぐのような、システムに絡む部分があるのであれば理解はできるんですが。

シナリオ面においては、割と容赦なく巫女が殺されていきます。なんとなくFF3を思い出していました。

一方で演出は若干間延びしている印象を受けています。

ここまでつらつらと書きましたが、まっとうにRPGをある程度自由度高くやれるので、好きな作品です。11時間やらせるだけのゲーム性はちゃんとあるので、中編をやりたい方には勧められると思います。

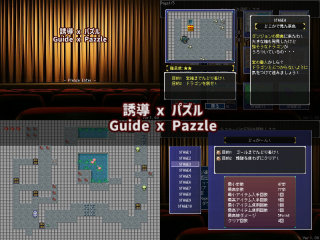

22. 誘導 x パズル

ジャンル

作者

パズル風誘導アクション

Nariya

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

4時間

1.04

クリア

良かった点

気になった点

誘導の操作性が厳しめです

クリックを使うのあれば、クリック位置へきちんと曲がる処理であってほしいです

同時にトロフィーを獲得できません

クリックベースでありながら、キーボードを併用する必要のあるUIでした

レビュー 誘導してパズルを解け

誘導 x パズル、は猪突猛進するウルファールを誘導して目的地を目指すパズルゲームです。

操作対象となるウルファールは、直進する、壁に当たったら曲がるか戻る、以外の行動をとりません。この猪のようなウルファールに対し、ちゃんと曲がる方向を指示していきましょう。

また、プレイヤーはウルファールが取得したアイテムをクリックで任意の場所に使うことができます。

ひたすら前に進むウルファールをなだめすかして指示を出し、様々な障害をクリックで取り除き、ゴールまで導いていきましょう。

感想 コンセプトは結構好きです。猪突猛進ウルファールを誘導してなんとかするというパズル形式も結構よいと感じています。

筆者はだいぶパズルが好きで、Baba Is YouとかInductionとかRecursedをやっては感動するタイプなんですが、そういう下手に好きな気持ちが働いていたせいで、このゲームは一度クリアを諦めかけました。

まず、誘導の仕組みが厳しいです。

右クリック位置と「曲がったタイミングのウルファールの位置」で差分を取ってくれていれば、恐らく意図した曲がり方をしそうだなあと感じています。

この誘導アルゴリズムを理解するまでは、とにかく動かしにくいゲームでした。

さらに、トロフィー回りもきつい仕様があります。

ついでに、UIも結構面倒です。

コンセプトは好きだっただけに、あらゆる操作性の悪さが堪えた作品でした。

23. 廃館少女 - Replica -

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

1時間30分

1.1

全ENDクリア

良かった点

雰囲気のあるグラフィックでした

足元が安定しないような良い不安感のある物語でした

気になった点

QTE入力について、文字送り後は少し待ってもよいかもしれません

レビュー 薄暗い廃工場と彼女の嘘

廃館少女 - Replica -は、薄暗い雰囲気が漂う探索アドベンチャーです。

このゲームは、探索アドベンチャーとしては非常にオーソドックスな作りです。

ただし、廃工場には主人公を害そうとする何者かが潜んでいます。何物かに捕まらないように、隠れたり、時にはQTEで対応したりと、うまく逃れていきましょう。

この作品においては、その暗い雰囲気が高品質なグラフィックによって存分に表現されています。加えてその雰囲気相応に、心が不安になるような演出の数々が探索中に襲ってくることでしょう。

足元のおぼつかないような不安を、素晴らしい雰囲気の中で味わってみませんか。

感想 雰囲気のいい館ものです。館じゃないけど。

一応前作からの続きものっぽいタイトルですが、恐らく前作知らなくても楽しめます。そもそも続きというよりはスピンオフで、知っておくとより楽しいかもくらい。知っている身としては、結構補完してくれたので楽しめました。

探索物としてはかなりオーソドックスなスタイルで、おおよその場面では行ける場所が限定されているので、総当たりめいたことは必要ありません。

謎解きに関しては、スイッチが黒塗りじゃないほうを動かす必要があったり、金庫はその数だけ回すのではなくてその数字まで回すのだったり、微妙にトラップがあるんですが、やっていればカバーできる範囲でした。

そして物語というか全体の雰囲気作りに間違いなく寄与しているであろう、マップのグラフィックが良いです。前作もそうだったんですが、境界線が直線でなくてぐねぐねしているのが、絶妙に不気味さを煽ってきます。

また、時折出てくる一枚絵も迫力があって、ちょくちょくこれがホラーであることを思い知らせてきます。ただ、植木鉢は別の意味でぞわっとしてしまった。苦手な人には無理になりそう。

そういう雰囲気の中で描かれている物語も、虚構癖をベースにいろいろと考察できる内容で良いです。

しかし刑事さん、なんだかんだ有能がゆえに、いらん事態に巻き込まれた感じが否めませんね。

全体的にホラー風味探索としての作りが至極まっとうで、ちゃんと不安にさせる要素もあるあたり、フリーゲームのこういう探索ものに求めるものが余すところなく入っている印象です。ラーメン頼んだらラーメンが出てくる感じ。

24. ウルファールの冒険

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間

1.1.2

真ED+

良かった点

良いゲームでした

シンプルながらテンポの良い演出が周回前提の仕組みとマッチしています

ウディコンという場において素晴らしい物語でした

気になった点

レビュー デバッグの先にあるものは

ウルファールの冒険とは、ウディタにデフォルトで付属されているサンプルゲームの皮をかぶった、バグ発見ゲームです。

このゲームの目的は、遊んでいるゲームに存在しているバグに対して、突っ込みを入れて修正していくことです。何か異常なことが起きたらすかさずTキーを入力して突っ込むことで、そのバグを是正できます。

しかし、このゲームはただバグを見つけてそこで終わりのゲームではありません。

ウルファールの冒険は、ゲーム製作に携わったことがある方であればお勧めの作品です。

感想 ネタバレを避けたくて大したコメントを残さなかったのですが、割と皆さん明け透けに書いていて、そこまで気を遣う必要はないかなと感じてきたので、レビューではデバッグすることには触れて、それ以上はここに書きます。

ウディコン、たまに緑帯とかで通して遊べないのもあるのは分かります。ただ、最近はそんなに見なくなった気がします。レベルが上がっているのか敷居が上がっているのか。

類似のゲームにはバグダスがありますが、このゲームはバグに対して突っ込みを入れるという形式を取っているので、よりゲームっぽい印象を受けます。

演出面もシンプルながら、ズームと地震を駆使したテンポの良いやり取りでゲーム性にマッチしている印象を受けました。大文字で叫ぶ勢いのある突込みと相性が良いです。

また、周回に対してちゃんとシステム面でも補助が入っていて、レベル上げとか鍵の取得とか移動速度の向上とか、色々と楽になっています。ちゃんと立ち回れば、全回収は10分程度で終わるレベルです。

そして、物語がこのコンテストの中で描かれているがゆえに美しい構造をしていて、クリアした際には良いゲームだったなあという気持ちが支配的になりました。

ちなみに、あの倉庫番は30分くらい頭をひねっていました。

25. メイドインザフィアー

ジャンル

作者

ノンフィールドRPG

Karukus

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

40分

1.05

シャリ―でしっかりクリア

良かった点

そこそこシビアなリソース管理が要求されます

着替えにリアクションがあるなど細かいところも作られています

気になった点

「しっかり」から緩いセーブ制限があっても良いかもしれません

レビュー ノンフィールドRPGを緊張感とともに

メイドインザフィアーは、そこそこシビアなリソース管理型ノンフィールドRPGです。

館からの脱出は薄暗い地下から始まります。

進行のたびに起こるイベントの中では、ゾンビとの戦闘に巻き込まれることもあります。

また、こうした行為をサポートするのがSPと呼ばれる満腹度のような概念です。

リソースをうまく管理していきつつ、緊張感のある戦闘を楽しんでいきましょう。

感想 緊張感のあるノンフィールドRPGという感じです。

序盤はSP回復手段に乏しく、どこまでリスクを取ってどこまで戦いを求めるかのバランスが楽しめます。見敵必殺も良いんですが、あんまりやりすぎるとお祈り運ゲーになってしまいます。

また、SPの回復手段に乏しいからとケチるとろくな目に遭わないので、スクラップを集めて装備を強くしておいた方がトータルコストは抑えられます。

個人的な戦略は見敵必殺重視で、釘バット+ステーキナイフによる火力重視スタイルでした。服を馬鹿には見えない服にして回避を優先し、クリティカルでさっさと倒す作戦です。

地味に着替え要素に対してキャラクターたちが反応してくれる要素もあるので、その反応目当てに周回しても良いかもしれません。

システム的には、セーブ無制限はありがたいんですが、しっかりでもセーブ制限があっても良いのかなあとは思っています。

見敵必殺のリザルト

26. てんすく’22

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間

1.01

幻海END

良かった点

気になった点

中間の選択肢系UIが使いにくく感じました

戦闘バランスがだいぶ大味でした

レビュー カオス

てんすく’22 は、独特なシステムを持つRPGないしはアドベンチャーゲームです。

ゲーム全体としては、学校で巻き起こる様々な物語の比重がやや高くなっています。

その一方、RPGパートでは特定のマップを攻略する形式をとっており、ベースとなる戦闘システムは一般的なものとなっています。ただし、能力値の取り扱いに特徴があります。

最後に待ち受けるものはそれなりに強大なので、戦いもアドベンチャーパートも適宜行ってそれぞれの能力値を鍛え、戦い抜いていきましょう。

感想 全体的にはカオスというか、着地点が分からない物語を延々と読んでいる感じのゲームです。

物語的には、陰キャが己の境遇を他責にして逃げていく様をまじまじと描写していました。それでいて、初対面の人達のそこそこディープな話題を聞けるあたりの無遠慮さも兼ね備えています。家庭内の事情と聞いて目を輝かせるな。

物語の内容で言うと、おおよそ話は暗めでありつつ、本線の物語に絡むのはそんなにないイメージです。

また、全体を通して陰謀論めいているところもあって、かつ登場キャラクターの口調が「だよね」とか「~ね」とかいう語尾なので、ずっと脳内で関が喋っているようでした。全部イルミナティのせい。

個別の話をすると、ギャンブラーのような人間、どういう人間なんだろうと思っています。

戦闘面で言うと大味なバランスではありますが、まあまあ敵が強いです。

最初のプレイ時はお遊びだけずっとやっていたら最後に蹂躙されてしまったので、ちゃんとクリアしたいなら適度に成長させておく必要があります。

なお、実質的にほぼノベルっぽいアドベンチャーで、オマケで戦闘要素があるイメージなんですが、合間合間の選択肢が非常に使いにくいです。

27. 選択肢がなでるとなめるしかないゲェム

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

20分

1.0

全END

良かった点

気になった点

BADを回収しようとすると、スキップがない点や、セーブがDay単位である点がやや厳しいです

レビュー 選択肢がなでるとなめるしかないゲーム

選択肢がなでるとなめるしかないゲェムは、選択肢がなでるとなめるしかないゲームです。有り体に言えば、ノベルやアドベンチャーといったジャンルのゲームになります。

この作品は、突如選択肢が「なでる」と「なめる」しか現れなくなった主人公が、様々な災難に対して立ち向かっていく物語となっています。

ただし、それぞれの選択に用意された奇妙奇天烈なバッドエンドを色々と見るのもまた一興です。

三日間の間に降りかかる脅威を、なでたりなめたりして乗り切っていきましょう。

感想 タイトルが全てを物語っているというか、タイトルでオチている作品というか、そんな感じです。

基本的に選択肢はBAD直行か進行かの二択であって、理性的な判断が意味を成すのは序盤くらいです。後半は裏をかかないとBAD直行は防げません。誰か、BADに一度も行かずにクリアできた人いるのかな。

時にはかなり突拍子もない展開に振れることもあって、そういった選択肢からの意外性はだいぶ担保されているのが良かったです。最初は割と想像通りに事が運びつつ、終わりの方では良い感じに選択肢が裏切ってくるのが面白いです。

また、短編としてはちゃんと絵もついていて、一つ一つのBADエンドがきっちりとあって、短い中で笑える作品でもありました。

なお、BADがSound of Dropを思い出すレベルでいっぱいあるにもかかわらず、スキップがしにくいゲームなので、BAD回収はしにくめでした。

28. ブラックレイン

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

4時間

1.003

クリア

良かった点

良い世界観であり、良いキャラクターでした

世界観を表現するための要素が凝られていました

戦闘はやや歯応えのあるちょうど良いものでした

気になった点

世界観表現のためではありますが、メニュー周りのUIは使いにくいです

被ばくシステムがあまり有効に活用されていませんでした

レビュー こだわり抜かれた世界観

ブラックレインは、第3次世界大戦で世界が滅んだポストアポカリプスめいた世界を巡るRPGです。

このゲームの白眉は、なんといっても演出からUIにまで凝られて練り上げられた世界観です。

そういったレトロめいた世界観の中、プレイヤーは東京のあちこちを探索することになります。荒廃したかつての大都市を巡っていきましょう。

その戦いの中では、消耗の激しい戦闘が待ち構えています。

昭和レトロフューチャーな世界観を体験しながら、少女たちの戦いの果てを見届けてみませんか。

感想 色々なものを犠牲にしてでも世界観に全振りしたゲームという印象です。メニュー一つとってみても世界観のために作られているという印象が強くあります。

世界観は核戦争後を描いていて、残された人類がギリギリの自治制でかろうじて存続しているようなものです。OZといい、とりあえず全人類の数パーセント残すには核攻撃と相場が決まってますね。

物語もその世界観に合わせつつ、主軸はまた一つ別の概念に基づいて行われているので、結構ちゃんとした物語性があります。

とにかく、システム面から、画的なところまで、細かい部分にまで世界観を徹底しようという強い意志を感じます。これだけちゃんと徹底されていると、どれだけ極端な世界観でも受け入れて楽しめるので良いですね。

システム面で言うと、筆者はFall〇utを少ししか知らないので、どの程度似通っているかは知らないんですが、割といろんなシステムが使われている気がします。

その中の物々交換によるリソースの取得のおかげで、戦闘にも緊張感が生まれます。ある程度は節約して戦いつつ、ボスでは色々惜しみなく使っていけます。

一方で、被ばく線量はあまりゲーム性に落とし込まれていなかった印象です。

地味なポイントだと、銃弾が結構そこかしこにおいてあるにもかかわらず、大部分が拾えないのには違和感がありました。銃火器を使うゲームであり、かつリソースを消費していくゲームでもある上で、明らかに見えているのに拾えないのは、あまりにもご都合的に感じてしまいます。

後は、世界観に全部りしているので操作性はそこそこ悪いです。

特にメニューがらみは、ボタンでメニューを開き、カーソルで操作し、閉じる確認ありのボタンで閉じる、と操作構造が割と複雑です。

ただし、この辺の不便さはUIに絡みついたものであって、かつこのUIは世界観表現のためにはかなり有用なものでもあるので、大分トレードオフになるんだろうなという気持ちです。

また、装備画面の空欄とか、明らかにオーバーな弾薬(大)の存在とか、そういった色々なものを見るに、もう少し規模の大きい作品を作ろうとしていたのではないかという気がしています。

しかし、どうしても東方っぽい要素を入れたいんでしょうか。アリスマーガロイドにそれ以外の意味があるかは知らないですが。

29. フィッシュ・フックは涙しないRE

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間

1.04

全ENDクリア

良かった点

全体的に探索ADVとしてのクオリティが高いです

導線がかなり優しいので詰まることは無さそうです

シナリオのギミックが上手く作用していました

気になった点

レビュー ハイクオリティADV

フィッシュ・フックは涙しないREは、あらゆる要素の品質が高い探索アドベンチャーです。

この物語は、悪魔はびこる世界に迷い込んだ人々を、ツリバリ君と呼ばれる人物が助けるお話から始まります。閉じ込められた洋館を主な舞台として、脱出のために謎解きや探索を行っていきましょう。

そうして洋館を探索して進むうちに迷い込んだ人々の事情が明らかとなり、物語は一つの終わりを迎えます。その後は場面を変え、物語はさらに主人公たちへフォーカスして進行していくことになります。

こうした一つ一つの物語は丁寧に描かれており、さらに適所で差し込まれる良質なグラフィックと、それを最大限に活用した演出でもって、より引き立てられています。ストーリーをより深く味わうことができるでしょう。

感想 クオリティが高いし、ちゃんと丁寧に作られていることが分かるADVです。

とりあえず世界観というかグラフィックに近い話になるんですが、各セクションで色々と印象を変えてきているのが良いです。

その上で、やたら洋館で鮮やかに見えていた緑色の意味を白黒世界で理解したり、そこまでの流れをもってして心象に移ったりと、ちゃんと流れが継続しているのも良いです。白黒世界はやや位置取りが説明的なところもありますが、全体を通してみるとギミックを仕込む閑話という印象です。

細かいレベルで言えば、異界でメニューを開くと後ろにノイズが入る表現とかも好きです。こういう細かいところの演出が全体の丁寧な雰囲気を形作っています。

システム面でもかなり丁寧に作られていて、探索ものにもかかわらずメニュー画面を開く頻度がかなり低かったです。要するに、アイテムを確認したりする手間が極端に少ないと言えます。

QTEについては、探索ばっかりだと飽きるからくらいのフレーバー要素で、強いアクション性は要求されません。

シナリオも良くて、ツリバリ君のギミックを軸にうまく左右に振っている印象でした。

またマウス操作というシステム設計も、ある程度は傍観者的立ち位置であるツリバリ君やらツリビトにマッチしていて良かったです。この物語はツリバリ君になる物語ではありませんが、プレイヤーのメタ的な干渉に対しての理由付けとしてうまく機能しているという面で優れています。

さらに細かいところで言うと、陰口が叩かれる通路を歩くシーンが割と好きです。悪口で舗装された通路を作るというのはこの手の探索ものあるあるという趣があるんですが、このゲームではその悪口ルートが単なる悪口の列挙じゃなくて、それに反論する奴、反論する奴を嘲笑する奴、ある程度中立でいようとする奴を入れているあたりが、細かいリアリティだなあと感じていました。

また、エンディングに応じて曲や演出が変わるのも面白いです。

キャラクターもめいめいが良いキャラをしていました。グラフィックの品質が良いことはもちろん寄与しているんですが、短い中でちゃんとどういうキャラクターなのかを描写している能力もまた寄与しています。

ちなみに、どうでもいい話になるんですが、フォントの関係でセロテープのロが伏字に見えていました。商標だっけみたいな気持ちになった。

30. HOLLOW LONGING

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

5時間30分

1.03

全実績

良かった点

グラフィックが美しく、世界観を余すことなく表現しています

キャラクター、景観ともに群を抜いた美麗さをしています

美しさと残酷さの対比が良い世界観でした

細かいイベントも充実しています

気になった点

レビュー 美しき世界、残酷な世界

絵あるいは画というものは心を揺り動かし、感動させる力を持つものの一つです。

このゲームのベースは探索アドベンチャーとなっていますが、物語の比重が大きい作品となっています。

しかし、物語を体験する上では、その探索要素は無くてはならない存在です。

加えて、精緻に描かれるのは世界だけではありません。登場する個性豊かなキャラクター達もまた、美しいグラフィックで描かれています。

また、探索要素は寄り道としても充実しています。アイテムを拾って、それを仲間に渡すことで様々なイベントを楽しむことができます。

この作品は、徹頭徹尾美しいものを美しく表現した作品です。

感想 ウディコンの早いうちから何があっても絶対やるリストの一つに入れていた作品の一つ、HOLLOW LONGING。

筆者は基本的に物語に感動する性質なので、あんまりグラフィックで感動はしません。

グラフィックが良いというのは大まかに分けて、マップなどの景観と人物画のような一枚絵の二つに分類可能だと思っているんですが、この作品はどっちも飛びぬけて良いです。

景観の素晴らしさは言わずもがなで、拠点となる館の各部屋の特色といった細かいレベルでもそうですし、電車で行けるエリアのシンプルな単一マップとしての美しさもあります。

この作品は物語的な意味もあって、世界が極めて美しくあるべきなんですが、その表現を完璧に履行しています。世界はかくも美しい、ということをグラフィックで余すことなく表現できているクオリティでした。

景観とはまた違うんですが、料理のグラフィックも良いです。

他方、人物のグラフィックもかなり精緻で、最初の着替えでわざわざ描きにくそうな服に着替えるあたりは凄いなと思いました。何が何でもフリフリしたものをつけようという意志を感じる。

加えて、ここぞという場面で出る一枚絵の美しさはさらに突出しています。

筆者個人が好きな場面は、シバが覗き込んでいるシーンとか、集合絵ともなっている歓迎会とか、セカイの初登場シーンとか、トワが決めているシーンとか、最後のシーンとか、枚挙に暇がありません。

そして、精緻に描かれた美しいドット絵とこの上なく良い相性のシナリオ、というか世界観も良いです。

また、その世界で生きているキャラクターが良いタイプの物語でもあって、それぞれのキャラクターが魅力的なことが、シナリオにおける良い牽引力になっています。

話し方とか立ち居振る舞いの安心感はキラが一番高かったので、最後の突入時についてきてくれない時点で嫌な予感はしていました。

ゲーム性で言うと、薄っすら寄り道要素のある探索ゲームという感じで、中盤くらいは探索ゲームではなくてもはやノベルゲームのそれでした。

実績とかイベントを見るためには、それ以外でもある程度探索が必要なんですが、景観が美しかったので散歩しながら見つけられて良かったですね。

また、エンド分岐が割と多いんですが、ハッピーエンド以外では何もかも全てが悪変する展開もあって、世界観も相まってなかなかの気分になれます。

なお、タイトル名はプレイする前は虚ろに憧れることを指しているのかとぼんやり考えていましたが、どうやら虚が憧れるものを指していそうです。

これが一番好き

31. プルガ猫トリウム

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

3時間30分

1.10

名古屋(14)

良かった点

煉獄セレナーデという選曲が良いです

難しくも、クリアだけなら何とかなりそうなバランスでした

気になった点

ギミックは変われど同じ構成なので、飽きやすい設計に感じました

レビュー 煉獄セレナーデ

プルガ猫トリウムは、曲に合わせて弾幕をひたすら回避し続けるゲームです。

マウスで自機を操作し、迫りくる数多の弾幕や敵本体をとにかく避けて乗り切っていくことになります。

ただし、基本的にはステージ全体を通して練習する必要はありません。

また、クリアしたのであれば次のステージが解放されることもあります。

このゲームのもう一つの特徴として、ゲーム全体が謎の言語で占められていることがあります。

パターンを学習してギミックを捉まえて、諦めることなくステージを攻略していきましょう。

感想 煉獄セレナーデが良い曲でしたね。

難易度はかなり高めで、最初のバージョンでは3時間やって津までしか行けませんでした。

とにもかくにも那覇以降の難易度が高くて、ノーコンがめちゃめちゃ厳しいです。

松山に関しては、最初のステージでありながらめちゃめちゃ長く、最初にしてだいぶ心を折ってきます。

また、変化の加え方が自機向けなので、弾幕とかパターンの構成自体に変化がないのもあって、割と飽きやすく感じました。良くも悪くも練習が活きては来るんですが、同じものをやっている感はどうしても拭えません。

ただ、変化そのものはバリエーションに富んでいるので、十分に見目は変化していきます。そういうパターンの切り替え方があるのか、というアイデアの博覧会みたいなイメージです。ここからどう難易度上げるんだろうという、わくわく感みたいなものがあります。

なお個人的には、全部やった印象では名古屋の方が那覇より簡単に思えました。

ゲーム全体を通した印象としては、弾幕回避ゲーの皮をかぶった電流イライラ棒ゲームといった印象です。

ちなみにグレイズでスコアを競えるはずなんですが、スコアまでチャレンジした猛者はいるんでしょうか。筆者はスコアにまで意識を回せるほど余裕はなかったです。

一応、幽霊文字については解読はできたんですが、あんまりやっている人はいなさそうなのでネタバレにならないように念のために隠しておきます。

前提として、出てくる文字を整理する必要があります。

次に、意味が取れそうなUI面から攻めます。とりあえず、意味合い的にBGM音量を増やす、あるいはSE音量を増やすところが文字数が少ないのでやりやすそうです。

続いて、全体を俯瞰します。何となく暃の使用率が高いです。最初にプレイしている時は、かぎかっこ対応しているのかと思うくらいに何度も出てきました。

UIでは、「挧妛閠妛」「墸挧妛閠」から考えます。双方二字と仮定すると、音量の増減にかかわりそうな単語のペアでは「うえ」「した」が考えられます。ほかのペアを思いつかなかったので、これを仮定しておきます。

ゲーム中UIを見ると、リトライ時の「妛妛妛閠妛彁」、「駲閠墸閠挧妛」、「妛墸閠妛挧壥」がやれそうです。

ここまで来れば、後は大体読めます。

ちなみに、この思考の流れは整理しているもので、実際はいろいろ無駄な仮定をおいては巻き戻したりしています。特に単語の仮置きはかなり大雑把にやったので、当たりを引くまでのガチャみたいな感じでした。

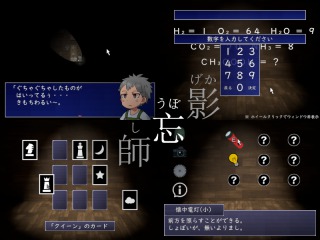

32. 影忘師

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間

2.01

ふつうでGOODエンド

良かった点

気になった点

メニュー周りも含めて操作性があまりよくありません

最後の迷路の動機付けがありませんでした

レビュー 追い回されながらも謎を解け

影忘師は、追いかけられながらも謎を解いていく探索ホラーゲームです。

閉じ込められた学校から脱出するために、主人公は校舎の中をさまようことになります。

一方で、後者を脱出するためには謎解きの問題となる写真を集める必要があります。

そうした謎解きや探索を妨害してくるのが、散在している黒い存在です。彼らに追いかけられ、触れられてしまうと体力が減るため、きちんと逃げていく必要があります。

感想 謎が割と本格的なゲームです。いきなりノーヒントで元素周期表ベースの問題出されたり、なぞなぞよりは知識を要求されるレベルな印象でした。学校が舞台なので、そういう謎が多いんでしょうか。

謎解き自体は脳みそを使うので結構楽しく、頭をひねりながら考えることができました。

謎解きの難易度自体はピンキリで、直感的に理解できるのもあれば、沼に入ると抜け出せないものもあります。

影に関してはいわゆる鬼ごっこなんですが、各所にいるので障害物みたいな扱いにも感じます。接触ダメージが一撃アウトでない以上、ある程度ごり押せるよねという配置っぽい印象です。

あと、操作性がやや悪くて、Xでメニューを開けるのにマウスでしか閉じられません。

他方で、そうして謎解きをアイテム取得のためのものと学校中を探し回って取得していくものに分けているのは結構面白くて、そこそこ見逃しても最後の謎さえ解けていればクリアはできます。

なお、個人的に最も気になっているのは、最後の迷路です。

しかし、シューベルト、今はショーベルトって呼ばれてるんですね。知りませんでした。

33. Proto story

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

3時間30分

2.1.5

クリア

良かった点

オーソドックスながら色々な要素が入っています

尖った戦闘バランスをしていました

気になった点

武具の重複アイテムを一つずつしか売れないのが解せないシステムをしています

ドロップ率がだいぶ渋いです

レビュー シンプルながら要素はいろいろ

Proto storyは、オーソドックスなRPGです。

ゲームとしては雑魚敵が強めの、戦闘に重きが置かれたRPGです。そうした強い雑魚敵を処理しつつ、強大なボスへと挑むには、様々なシステムを活用していく必要があるでしょう。

まず装備を強化するには、敵が落としたり、ダンジョンで拾ったアイテムを活かして合成を行いましょう。強い装備は基礎的な戦闘能力を向上させます。

また、効果的でバランスの良い戦略を立てるには、メンバー編成が肝要です。各地でメンバーを勧誘しつつ、それぞれの特徴を考えて組んでいきましょう。

そして、安定した戦闘のためにスキル構成を変えたいのであれば、スキルボックスが有用です。

これらのシステムはそれぞれ味付けがシンプルなため、肩ひじ張ることなくサクサクと進めることができます。

感想 シンプルと言いながらも、色々と要素の入ったRPGです。

オーソドックスめなRPGではありますが、合成、メンバー編成、そのための仲間集め、スキルボックスなど、意外といろんな要素はあります。

戦闘バランス自体は大味な印象で、めちゃめちゃ強いかそうでもないかの二択という感じです。

そうした弱いボスの一方で、ラスボスに関してはいまだに想定解法が良く分かっていません。

そういう経験と実際に戦ってみた印象をもとに、クリア後の強敵については倒せるビジョンが浮かんでいません。これはもう、全パーティの能力を研究しつくさないと無理なのでは。

続いてシステム面について言及すると、この形式の売り買いで武具系の重複アイテムを一つずつしか売れないのは解せないなあと思っていました。

個人的には、ドロップ率が渋いなあとも思いました。

細かい点で言うと、取得SEが無いのが寂しいです。毒消し草を2個手に入れたはずなのにあんまり喜びがなかったり、仲間がせっかく増えてもいやにあっさりしています。

全体的には割と遊びやすく、色々とメンバー構成やスキルの使い方を工夫して戦うことができるので楽しかったです。

ラスボスとの激戦

34. 騎士と魔法使い

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

1時間30分

1.0.2

クリア

良かった点

ハクスラ的に装備やスキルを拾い集める楽しさがあります

ルート選定で、ある程度嫌な敵を回避することができました

気になった点

敵の戦闘スタイルに癖がある割にこちらのSPが少なく感じます

SPが少ないので、スキルで対処するという選択肢が取りにくかったです

レビュー 少しずつ強くなり奥地を目指す

騎士と魔法使いは、戦いながら森を周回しつつ最奥を目指すRPGです。

この森というダンジョンには様々なルートが存在しており、それぞれ待ち構える敵や、落ちているスキルなどが異なってきます。

全てのボスを倒し、このゲームを攻略するには、何度もこの森に挑む必要があるでしょう。

特に、ルートの選定は効率よく攻略していく上では欠かせません。

装備やスキルを集めて強化しつつ、自分なりのルートを模索して、森の奥地へと辿り着きましょう。

感想 ローグライトっぽいなと思いつつ、その類よりも周回前提の色が濃いRPGでした。

弱いハクスラ要素も入っていて、敵が落とす装備を使うことで色々と強化ができます。特に強いエネミーが落とすアイテムはそこそこ強めなので、周回時に狙って倒しておくと良いです。

マップも周回前提の作りをしていて、とにかくいろんなルートがあります。

戦闘バランスは状態異常が厳しく、回避が高い相手も厳しく、それ以外は何とかなるバランスです。

また、一部敵は回避率が高い一方で、こちらの命中率を上げる攻撃もありはするんですが、リソース管理的には使いたくない気持ちもあって難しいです。SPが28しかないのに、必中じゃない命中率が高いだけの攻撃で3も使いたくないという気持ちが強い。実際、霞切りでも避けられたのを境に一切使わなくなりました。高回避に対応するこちらの行動は、高命中よりは必中のほうが嬉しいですね。

そういったこともあり、全体のイメージは、敵が嫌がらせしてくる戦闘バランスという印象です。

一応ほとんどのルートを制覇しているはずで、できていないのは最終盤の分かれ道くらいのはずなんですが、もう少し有効なスキルがあったんでしょうか。あっても最終盤ならそんなに使えないかもしれませんが。

ただ、それでもルートを選定すれば、ある程度嫌な敵との遭遇を減らすことができるのが救いです。自分の力で楽な道を切り拓いていくのは面白い。

グラフィックは手を入れるべき所に手が入っている印象で、必要な場面ではちゃんと使われています。

35. 民家で一晩過ごすだけの高時給バイト

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

15分

1.00

クリア

良かった点

気になった点

レビュー 裏バイト?

民家で一晩過ごすだけの高時給バイトは、民家で過ごした一晩を描いた探索ホラーめいたゲームです。

このゲームでは、明らかに怪しいバイトにつられた主人公の一晩を体験することになります。

概要の警告に再三にわたって不快であることが明記されているホラー、という作品となっています。

感想 裏バイト:逃亡禁止 という漫画があって、冒頭はそれを思い出していました。もちろんのこと、結果的には全然違うんですが。ある意味では裏切られています。この意味は、恐らく良い意味だと思っています。

ゲームとしてはホラーが強いというわけではなく、驚かしがあるという程度です。そして、物語はホラーと言えなくもなくて、ある意味ホラーという感じがします。

もしも不快という感情が出てくるのであれば、作中の行為そのものか、行為を期待したもののやり方か、そのやり方が作中では一切罰されていないことに対するものか、といったあたりに分類できそうです。

なお、最後に横切ったアイツだけ説明がなされないので、それが実は本物だったみたいなオチもあるのかもしれません。ただ物語の性質上、単純にあの狭さの部屋には収まらなかったのだと思っています。

ゲームとしてマップ構成的な話をすると、リビングが真ん中にあるので割とアクセスは良いです。導線は案外ちゃんとしています。

なので、この規模感の物語を作り、表現を行い、オチまでつけるという一連の流れにおいて必要な要素はそろっています。とにかく演出上必要なレベル以上には作り込まれていなくて、最低限の設計という感じがして良いです。

あとは、赤背景に白文字のメッセージは若干読みにくかったです。特にフリガナレベルに小さいと結構きつい。もしかしたら読みにくいというよりは、目が疲れるのほうが正確かもしれません。

しかし、 落ちまで15分、END分岐もなく、オチを話すと面白くないゲームです。

36. 数で押し切れ。

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

3時間

1.02

クリア

良かった点

軽いハクスラができます

程よい戦略性もあり、自動戦闘で敵を溶かしてくのが楽しいです

気になった点

ステージの難易度バランスが偏っていました

一部UIにあまり説明のない不便さがあります

レビュー 数で戦い自動で倒す

数で押し切れ。は多人数の自動戦闘とハクスラで押し切る戦闘メインのゲームです。

ユニットを20人まで雇うことができ、戦闘中はこれらのユニットが自動的に敵を攻撃していきます。

まず基本として、隊列が重要となります。それぞれのユニットを自由に配置することができるので、上手く機能するようにそれぞれ位置を定めていきましょう。

次に、良く使う行動の選択や、スキルの選別、行動制御の仕組みを上手く使えるとより効率が良くなります。それぞれの役割を考えてスキルなどを選択していくことで、効果的な戦略をとることができるでしょう。

加えて、ダンジョンを攻略して得られる装備もまた重要となります。詰まった場合は一つ前のダンジョンを攻略し、メンバーの装備を揃えつつレベルを上げるというのも一つの手です。

こうした戦闘以外の面でも、ダンジョン攻略中は危険と隣り合わせになっています。

ダンジョン内では一歩進むごとに人数に応じた食料が消費されるため、適宜食糧マスで補給する必要があります。そのほか、敵の出現マスやイベントのマスなどもあるため、要不要や効率を考えてルートを決定していきましょう。

目的に応じてダンジョンを効率よく回りつつ、自動戦闘でわちゃわちゃ敵を倒していきましょう。

感想 数で押し切れという割には中盤くらいは装備などで押し切るゲームです。

自動戦闘システムながら、程よく戦略性はあります。

加えて、なんとなくガンビットっぽい仕組みがありそうなんですが、使わずに終わってしまいました。

ゲーム内容としては、とにかくハクスラを意識してひたすらダンジョン潜るのが結構楽しいです。

システム面で言えば、大量自動戦闘+ハクスラは良い面も悪い面もあるなあという印象でした。

一方で、結局のところ装備の強さが分かりにくいというところがあります。自分で動かしていないので、微差のパラメータの違いがバタフライエフェクトして結果に結びついていることしかわからず、イマイチどう効いたのかがつかめません。一気に装備していることもあって、装備と結果のつながりはさらに希薄になってきます。

メニューやUI面については、好きな面もあり、ちょっと使いにくい面もあり、といった感じです。

他方で、前述のように重要依頼から一般依頼の切り替えが左右キーである導線が無いことや、鍛冶場が装備中のものを使えないこと、エンチャントのかけらが今何個あって、何個必要なのか分からないこと、といった細かいあたりは気になります。

レベルデザインというかステージ難易度の調整もかなり大雑把で、ステージ3までで1時間、ステージ4までで2時間30分で、最終8ステージまでで3時間です。

あとは、これだけずっと戦闘を遊ぶなら戦闘開始のカットインすらスキップしたくなりました。

全体的にハクスラしつつ自動戦闘を眺めていつの間にか強くなっていくのは結構楽しく、育て上げた部隊で強敵を蹂躙していく様は見ていて愉快でもあります。

37. サッカー好きがつくる ウディタサッカー

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

10分

1.1

7-6

良かった点

気になった点

レビュー 小学生のサッカー

サッカー好きがつくる ウディタサッカーは、サッカーのような球蹴りができるゲームです。

このゲームにはポジションがなく、パスという概念もありません。そもそもゴールキーパーすら存在せず、あるのはシュートとゴールだけとなっています。

シュートはQTEにより成否が決定され、ゴールに近いほど成功しやすくなっています。

いちはやくボールに追いつき、QTEを成功させてシュートを決めていきましょう。

感想 サッカーというより球蹴りじゃないかなというのが第一印象にして最後までの印象です。

シュートは近いほど有利なQTE形式なので、やろうと思えば自陣深くからでも入れられます。本当に入った時は緑間かお前と思いました。

また、こういう形式ならシュートが実質パスになるかといえば、そうでもありません。シュートはやっぱりシュートなのでどこに飛んでいくか分からず、わちゃわちゃとボールをずっと追いかけることになります。

このように色々なシステムを廃している分、操作はめちゃくちゃシンプルです。球に追いついて蹴るだけ、本当に何も考えずにやれます。

最後まで通して遊んでみた印象なんですが、恐らく味方がいないほうが勝ちやすいと思っています。ありていに言えば味方が邪魔。7得点中6得点はプレイヤーのゴールでした。敵陣はちゃんと6得点入れていたんですが。

最後に細かいところになるんですが、最初の桃鉄のブーイングみたいな、使用用途がネタだけのコマンドは好きです。ゲーム性のシンプルさというか単純さに対しても良い感じでした。

38. ard3d-seq

ジャンル

作者

3DダンジョンRPG

ar202626

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間30分

7/16

クリア

良かった点

突き詰められたシンプルさがあります

取得宝箱の割合を最後に出してくれるので迷いません

気になった点

レビュー シンプルイズベスト

ard3d-seqはシンプルさを突き詰めた3DダンジョンRPGです。

このゲームを構成する要素はひたすらシンプルなものです。

こうして装備を整え、有効なスキルを使って戦闘に勝利しつつ、とにかくダンジョンを攻略していくことになります。シンプルに戦闘と探索だけを味わうことができるでしょう。

ひたすら戦い抜いて、3Dダンジョンを攻略していきましょう。

感想 シンプルを突き詰めてあらゆる要素をそぎ落としたようなゲームです。前作と同じような雰囲気と言えば、伝わる人には伝わります。

戦闘バランスは割と大味です。ダメージが0か即死かくらいのバランスをしています。良くてもこれに大ダメージが入るくらい。

また、全回復が無料である以上は、いくつかの道中を除けばSPをケチる必要はありません。

加えて、麻痺を習得すると今度は麻痺ゲームになります。麻痺の行動制限が強すぎて、ほかの状態異常がかすんできます。

麻痺はウディタデフォルトと同じ設定なんだと思うんですが、ウディタデフォルトでは毒の消費SPは麻痺より低いうえに全体化がかかっているなど、それ以外の部分で調整された性能をしているので、純粋に同じ消費SPにすると麻痺一強になるのは仕方ないところです。耐性持ちもいなさそうですし。

個人的には、各階の終わりで回収アイテムを出してくれるシステムは良かったです。取りこぼしがあるかをその階限りで分かるので、後腐れなく先へ進めます。

39. 魔法剣士の冒険者ギルドとボスラッシュタクティクスRPG

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

3時間

1.02

ふつうクリア

良かった点

ターン経過ごとに双方が強力になるシステムは面白かったです

ストーリーが終始良いコメディ調でした

気になった点

レビュー 一気に畳みかけろ

魔法剣士の冒険者ギルドとボスラッシュタクティクスRPGは、ターン制の戦闘をひたすら繰り返していくゲームです。

このゲームの特徴は、全ての戦闘が10ターンで終わるということです。10ターン以内に敵を倒す必要があります。

激しくなる敵の攻撃を捌くには、それぞれのキャラクターの役割を理解して活かすことが肝要となっています。

なお、一連の戦闘の合間にイベントで繰り広げられる、ノリが軽い掛け合いも魅力の一つとなっています。

このゲームにおいては、あるターンが分水嶺となることが多く、一つ一つのターンが重要な戦闘システムとなっています。

感想 10ターンバトルをどんどんやるゲームです。

難易度については、ふつうでもあんまり稼がずに進められる程度で、かんたんでは経験値が増えるらしいので恐らくよりサクサク進められると思います。

ターンが進むとスキルが強くなっていくシステムは結構面白くて、5ターンくらいからこっちも動けて、相手の火力も上がって真剣勝負の様相を呈してきます。

敵との戦いにおいては、こちらの総合的なレベルが5つ下でも、バフデバフを駆使すれば序盤から中盤にかけては割と立ち回れます。

一方で終盤のバランスはだいぶ大味で、攻デバフを帯びた敵がひたすら単体に強攻撃して全回復から戦闘不能になってしまうなど、かなり行動の乱数に左右されます。

まず、こちらが取れる選択肢は割と戦略的で、色々な状態異常やターンの順番を駆使して立ち回れます。

戦闘面の最後の話になりますが、個人的に好きな技は反射技で、敵をあえてたくさん埋めた後に全反で沈めるのが、効率が良いうえに爽快感もあってお勧めです。

システム面で言うと、序盤は一人プレイパートから始めてそれぞれの特色を理解し、徐々に人が増えていく設計が理解の助けになるので便利です。

また、チュートリアルバトルが負けイベントなのが、撤退コマンドのことも知れるという意味では上手い構成だなあと思いました。惜しむらくは、このゲームの敗北と撤退にほとんど差はないので、撤退コマンドに意味がないということです。

なお、スキル習得に当たって重複が無いかを注意書きしてくれるんですが、そこは重複してたらキャンセルさせる処理をはさんでくれればいいのではと思わないではないです。

ストーリーは終始コメディ調で、大分明るい話になっています。掛け合いが緩いタイプ。重戦士が何一つとして擁護できるところがない以外は、割とまっとうな人たちだと思います。多分。

40. 7100本の想いを込めた一作

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

10分

1.11

クリア

良かった点

気になった点

レビュー ぽちぽちクリッカー

7100本の想いを込めた一作は、レベルを上げていくクリッカーめいたゲームです。

このゲームではダンジョンに潜り、そこで経験点を稼ぎ、レベルを上げて次のダンジョンに潜る、という一連の流れをテキストベースで淡々と行うことになります。

どんどん潜ってどんどん強くなって、クリアを目指していきましょう。

感想 一日で作ったということで、そういうゲームなんだと思っています。

要素というかプレイ感的にはクリッカー系のゲームのそれで、ぽちぽちやっているとパラメータが上がって、よりパラメータを上げやすいものが解放されていくゲーム感でした。

ただ、クリッカーにしても全部手動で、自動でリソースが上がっていく感じもないので、本当にクリックするだけのゲームではあります。Coockie Clicker を始めとしたクリッカー系ゲームのような自動化による加速度的な効率の改善を目指せるわけではありません。

加えて、いちいちカーソルが上に戻るのがクリッカーとしても辛くて、毎回余計な操作で作業を続行する必要が出てきます。連打でやりたいのに絶妙に上下アローキーを使わないと上手く周回ができない。

41. 非城口

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

1時間

1.42

クリア

良かった点

ピクトグラムでうまく表現された世界でした

ステージがプラットフォーマーしているので割と難しいです

気になった点

当たり判定がスカスカに感じました

ステージ設計が近接攻撃向けのデザインっぽくありませんでした

強化の仕組みの使い勝手が悪いように思います

レビュー ピクトグラム・プラットフォーマー

非城口は、ピクトグラムをモチーフとした2Dプラットフォーマーです。

それぞれのステージでは、様々な種別の敵が待ち構えています。

そうしてステージを攻略していくと、ピクトと呼ばれるポイントが手に入ります。このピクトを使うことで、自身の性能を強化することができます。

ステージが進行するにつれその難易度は上昇していき、最終ステージともなると総決算の趣があります。

感想 ウディタでプラットフォーマーを素直に作ったという感じがします。

アクション部分はかなり癖が強くて、慣れるまでに大分時間がかかります。クリアした今でも、慣れているとは言い難いかもしれません。

個人的には長押しすると二段ジャンプ判定になるのが癖強めに感じるんですが、落下が放物線過ぎてこの機能がないとそもそも最高高度二段ジャンプができないので難しいところです。

また、攻撃の当たり判定というか持続がかなり信用できず、恐らく攻撃時の1Fしか存在していません。

また、単純に攻撃判定が下を拾ってないので、段の下にいる敵に何もできないのも辛めです。こっちは恐らく意図したデザインな気もします。ただ、せめて自分の座標あたりには判定が欲しかったところでした。密着された敵に全く当たらない。

ステージデザインは結構ちゃんとプラットフォーマーしているので、割と難しいです。

なお、世界観の関係上、トゲの視認性は最悪の部類に入ります。他と比して目立つ感じではないので、慣れないうちは見逃しやすいですし、意図してそう言う配置をしているところもありそうです。

また、プレイヤーキャラは近接攻撃主体のデザインなのに、敵の配置がロックマンとかマリオのそれな印象を受けました。

細かい話だと、強化も割と面倒でした。

というか、これは2桁オーダーですら上げることはまれなので、なんで3桁まで用意されているのかが良く分かっていません。デバッグ用でしょうか。

そういった細かいもやっとポイントのあるアクションゲームで、ウディタにある機能で奇をてらわずにアクションゲームを作ったゲームだなあと感じていました。ピクチャで自機を動かしていなさそうですし、色々とメッセージウィンドウでUIを代替しています。

42. 竜と仔共の小さな冒険話

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

5時間

8/6

真END

良かった点

気になった点

多くのエリアが似通った見た目になっています

終盤のボスがキーの押しっ放しをして時間がかかって倒せるような戦闘バランスでした

レビュー インフレした戦闘を

竜と仔共の小さな冒険話は、インフレしていく戦闘が特徴のRPGです。

進行形式は一本道の通常のRPGとなっています。

そうしてインフレした力を得ることになりますが、当然相対する敵も強大な能力値を備えています。殊にボスともなると、それはさらに突出するところです。

また、このゲームのもう一つの特徴は、目を瞠るほどのグラフィックです。

インフレした戦闘を乗り越えてボスを撃破していき、エンディングを目指していきましょう。

感想 いつもの素晴らしいグラフィックと、インフレした戦闘ができるゲームでした。

特に今回はワールドマップが好きで、地平に向かって消えていく(ように見える)見え方が良いです。FF6とか、ああいう空気感を感じます。

それ以外の空間は閉所か自然洞窟か最終ダンジョンになるんですが、殊に閉所と自然洞窟はだいぶ似通った見た目になっています。

ほぼ同じ見た目のマップをぐるぐる回ることになるので、いかな良いグラフィックでも飽きてきそうになりました。

戦闘バランスについては、割と序盤がシビアで、特に最初のボスはだいぶ強いです。

ガナフくらいまではこの傾向が続き、ガナフまでくると凍結を使ってくるので戦線の維持も大変になってきます。多分一番強いのはガナフ。ここは割とちゃんと戦う必要があるので楽しいです。

ストーリーはこれまでの流れに近く、よく分からないけど迷い込んだ世界でよく分からないまま立ちふさがるドラゴンをばったばったと倒していくお話です。この子たちには進むか倒す以外の選択肢はありません。ずっとジェイドが引率の先生に見えていました。

細かいポイントでは、特に序盤はよくゲームオーバーになるので、タイトル起動をスキップできると嬉しいなと感じました。意外と長いので。

なお、公称エンディングは4時間で、実際それくらいでクリアはできました。

43. 午後の死

ジャンル

作者

転売RPG

みずゆ

プレイ時間

プレイVer

良かった点

気になった点

銃だけをもって敵と戦うと詰みの起きかねない設計をしています

逃げるがないのはともかく、敵がこちらにダメージを通せないことがあるのが要因です

レビュー シャンパンは昼下がりのご馳走です

午後の死は、説明の難しいRPGのようなものです。

このゲームに目的があるかは定かではありませんが、やることは存在します。

その手段の虚しさを表すように、この作品では始終虚無的な感覚にとらわれることになります。ナンセンスでもなければ、意味が明瞭なわけでもない、そういった徹頭徹尾独特な世界観に呑まれていきましょう。

感想 独特というか突拍子もない世界観ながら、突き放しきってはいないギリギリの塩梅を保っています。

プレイ後の感想としては、何すればいいのか分からないうちにイベントが始まって、いつのまにかクリアっぽい感じになるゲームという印象です。

戦闘はだいぶ尖っているというか説明がなく、銃だけ持って特攻すると弾が無いので詰みます。敵の火力が低いと、こちらもやられないのでリセットしかできなくなる、ということも起き得ます。筆者はこれで一敗して最初からになりました。

ゲーム中に出てくる転売アイテムはいろいろと危ないネタが多いんですが、全体を漂うシュール感で幾分か緩和されて、それほど危なくは感じていません。

ワードの選択とか、それぞれの向きとか、ゲーム中の扱いとか、そういったものに脈絡が無いので意志というかベクトルが見受けられないということに、こういった面白い利点があるとは思いませんでした。

出てくるものについては、解釈したければいくらでも解釈可能なのだろうとは思っています。

ちなみに、最大まで金を貯めてもキャップがあるのでゴムガトリングが買えないのは仕様なんでしょうか。

それにつけてもwitter、何の意味もないけれどとりあえず覗いてしまいますね。現実に即しています。

44. 宝珠使いシズクのかえりみち

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

3時間30分

1.0.2

クリア

良かった点

いい意味で頭を壊すくらい忙しい戦闘システムでした

戦闘中のUIが発動スキルを見ることができるなど親切です

緩い良い世界観でした

気になった点

スキルや装備の画面で名前も姿もなく色だけでキャラを判断するのは少し難しかったです

レビュー 頭を忙しなく使って強敵を打ち倒せ

脳みそを使い倒し、過負荷をかけ、そうして成し遂げた勝利の達成感には得も言われぬものがあります。

このゲームの戦闘では、各ターンにおける制限時間の中、画面下のパズルのような画面で宝珠を揃えて消していくということが主眼となります。

なお、揃えた数に応じたスキルは自由にカスタマイズすることもできます。

また戦闘中は、相手の行動や自陣の状態を正確に把握して、最適な行動を考え、それを実現できるように消す宝珠を選んでいくということを、時間内に行わなくてはなりません。

加えて、このゲームはハクスラ的な要素も孕んでいます。敵を倒し、強力な装備を取得できれば、後のステージを有利に立ち回ることも可能です。

頭をフルに使って宝珠を揃えて適切な行動を選択し、強敵相手であっても怯まずに場を制圧していきましょう。

感想 今ウディコンのめちゃめちゃ忙しい枠の一つです。ずっと頭を動かしてないとクリアできない。

宝珠を単にいっぱい揃えればいいだけなら楽なんですが、このゲームはあくまで宝珠の揃える数で発動スキルが決定する仕組みなので、ちゃんと考える必要があります。

初期の頃こそ猶予時間に対してキャラ数が少ないのでいくらでも対策できるんですが、4人パーティあたりからはだいぶ忙しいです。スキル発動時のエフェクト中にも揃え続けて、とにかく手を動かし続けないと間に合わないレベル。

殊に最終的な6人パーティはかなり忙しくて、少なくとも最初のターンでの期待通りの動きはある程度捨てる必要があります。落ち着いてパターン化しつつ、適度に状況に即した行動をとるしかない。

例えば、全体回復したいならヒール3と癒しの舞1 を作っておくとか、そういうパターンを持っておくと、即応性が上がります。

ただ、1手先まで見た宝珠配置やルーチン化も大事なんですが、後半の強敵にはアドリブ力が要求されるあたりは歯ごたえもあります。

筆者は回復については上画面を見て調整しつつ、常に癒しの舞1とガードを優先した立ち回りをしていました。

また、戦闘バランスが良い感じなので、あんまりレベル上げというか装備集めをしなくても突破は可能です。

このあたりの戦闘バランスは難しすぎず平易過ぎない良いラインを突いていると感じています。

個人的には宝玉をめちゃくちゃにするギミック技とかがあるとより頭を壊されそうなんですが、そこまでやると厳しすぎるような気もして難しいです。

戦闘中のUIについては割と親切で、揃えた宝珠で何が発動するのかについてちゃんと下画面に表示されるというのはありがたかったです。

一方で、スキルや装備でキャラクターの名前も姿も表示されず、色だけで判断する必要があるというのはちょっと厳しかったです。順番を何となく覚えるか、色を何となく覚えるまでは苦労します。

後は、ストーリーが緩めの会話進行なのも個人的には好きでした。戦闘はめちゃめちゃ頭を使って忙しいので、なんとなく和みます。

とにかく全体を通して、プレイ中の思考が良い意味で忙しいので楽しいゲームでした。

45. 対戦エネミーズスクランブル

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

10分

1.0

全キャラプレイ

良かった点

動作が軽快でぬるぬると動きます

キャラごとの性質の違いも上手く表現されています

気になった点

1Pのデフォルトキーコンがやや使いにくいものになっています

レビュー 殴りあう4人対戦

対戦エネミーズスクランブルは、最大4人で対戦ができる戦闘ゲームです。

ゲームのルールはいたってシンプルです。セルと呼ばれる青いモンスターを叩き潰せば得点となり、相手プレイヤーを殴ると得点を奪い取れるというものです。

立ち回りの肝は、個性のあるキャラクターから誰を選択するのかに掛かっています。

それぞれのキャラクターの個性を活かした立ち回りで、勝利をつかみ取りましょう。

感想 ウディタで違和感なく4人対戦が実現できていることは凄いなあと感じました。

その割り当ての弊害で1Pのキーコンが/\で決定キャンセルなのが大分攻めている印象です。最初は混乱しました。

アクションについてはかなりヌルヌル動き、大分扱いやすいです。

個人的に強いと感じたのはダークメイジで、思ったより遠距離攻撃の連射が効くので、近づかずに連射する立ち回りができます。これが強い。

特にCPU戦においてはCPUが受け身を取って即反撃するみたいな挙動をしている気配を感じるので、なおのこと遠距離戦のダークメイジが光ります。反撃をもらわないのは大事ですね。

ゲームから外れた余談ですが、スマブラめいた格闘ゲーム的な基盤が完成されているので、ルールの構成次第で色々と応用が利きそうなのも面白いです。

46. フォゲコマ!

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

1時間

1.053

ノーマルクリア

良かった点

コマンドを忘れるという仕組みを、上手くゲームシステムに落とし込んでいました

制限されたリソースをやりくりする面白さがあります

気になった点

仲間の呪文を使う時など、全体的に選択肢の階層が深くなりがちです

HPや状態異常の確認でいちいちメニューを開く必要があります

レビュー コマンドがない、ということ

フォゲコマ!は、コマンドを忘却した状態から始まるRPGです。

このゲームにおいて、コマンドを覚えていないということは、攻撃魔法などのスキルが使えない、というレベルに留まりません。

ゲームの進行としては戦闘をしつつステージを進行し、各所で失われたコマンドを取り戻しつつ、手持ちのコマンドを上手く使って攻略していくことになります。

また、戦闘システムは簡略化されており、ステージ上のシンボルに触れてコマンドを選ぶだけのものとなっています。現在のステータスやコマンドの状態を考えつつ、戦闘すべき相手も選んでいくことが重要です。

加えて、そうして倒した敵は二度湧かないので、敵がドロップするお金も重要な要素となってきます。

そうして様々なリソースを管理しつつ、コマンドを適切に構成し直していく体験は、さながらパズルのようでもあります。

感想 コマンドを忘却しているので、色々もどかしい思いをしながら進めるRPGです。

コマンドを忘れているという発想およびシステムが秀逸で、それに応じた様々な問題が待ち構えているというのが面白いです。

このシステムに加え、触れたら即終わる戦闘システムも相まって、かなりパズル的な印象を受ける作品でした。

またある意味では、コマンドとお金のリソース管理とみなすこともできそうです。

ちなみに、システム的な罠の一つとして、アイテムの所持数制限があります。

また、コマンド忘れの弊害として、選択肢がだいぶ複雑になる傾向にあるというのもあります。

中でも個人的に一番やりにくかったのは、戦闘後のHP減少がいちいちメニューを開かないと確認できないことです。後は状態異常。

通常のRPGなら戦闘が入るので否が応でもパーティメンバーのHP状態とかは分かるんですが、これは即終了する設計なので、目に入る機会が能動的にメニューを開くほかありません。

ともあれ、このゲームをクリアした後に改めて振り返ってみると、コマンドを忘れたことよりも、リソース管理と戦闘パズルの印象のほうが強かったです。

多分、ハードでやると違う遊び味になるのかなあと思うので、慣れてきたらハードで遊ぶ想定なのかもしれません。初手では作者さんの規定した通常難易度であると勝手に決めているノーマルで遊ぶとしている身なので、そのあたりは深く知るところではありませんが。

ここからは大分余談なんですが、はい、チーズでこっちを向いてくれるという仕組みが、細かいながら割と好きでした。

はい、チーズ

47. 1/∞の奇跡

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

1時間30分

1.0.2

全ENDクリア

良かった点

色彩の表現が良かったです

掌編のADVとして良く完成されていました

気になった点

分岐前にそこそこの長さのイベントが走るので、エンド分岐の探索時は食傷気味になります

レビュー 奇跡の行方

1/∞の奇跡は、病室の少女とその担当ロボットの7日間を描いた短編アドベンチャーです。

基本的には探索アドベンチャーの形式をとっており、物語の比重が大きい作品となっています。

探索アドベンチャーとしてはオーソドックスで、全体としてシンプルにまとまっていながらも、勘所では演出により強く感情が表現されていきます。

いくつかのエンディングを経て、奇跡へと辿り着いてはみませんか。

感想 今ウディコンでは掌編ADVが少ない印象を受けていたので、ある意味では貴重な作品でした。

全体的な印象は色味による表現が美しくて示唆的で良いなあと言うものです。

加えて、グラフィックも好きで、演出も割と好きです。必要最小限にしか用意されていませんが、物語を構成するには必要十分になっています。

また、終わってみると分岐はかなりシンプルなんですが、誘導は少ないので難しめでした。

物語というか世界観の話をすると、機械の三原則が硬いから人間側を合わせていこうという考え、なんというか実に日本らしいなという気持ちになりました。この既存の仕組みを抜本的に見直すんじゃなくて、小手先の解釈で誤魔化す感じがそれっぽい。

しかし、この物語は何をもってして奇跡と表現しているんでしょうか。

「奇跡は誰にでも一度おきる だがおきたことには誰も気がつかない」とは楳図かずおさんの作品の言葉であり筆者の好きな作品で引用されている言葉なんですが、ある意味これもそうかもしません。

48. コック出現

ジャンル

作者

戦略SLG風わちゃわちゃ

zabumaru

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間30分

1.23

クリア+

良かった点

技術的に凄いことをしていました

ストーリーはある種のシュールさがあります

気になった点

設計上、総員攻撃か総員退却しかできず、あまり戦略性はありません

プレイヤー側総大将が最前線に立たされるのが辛いです

レビュー わちゃわちゃ突進だ

コック出現は、クォータービュー上でわちゃわちゃ自動で戦うSLG風のゲームです。

マップ上で自動で戦うユニットたちについて、プレイヤーが干渉できることはたった一つ、全ての味方の移動目標点の指示のみとなります。

ゲームルールとしては大将さえ倒せば勝ちとなります。うまく誘導して敵の本陣を叩けると効率的です。

そのように敵大将を上手く倒し、こちらの被害を抑えるためには戦略が求められます。

そうして敵の大将を倒すことができれば、どんどんと仲間に加えていくことができます。

感想 技術的にはかなり凄いことをしていて、ウディタにおけるクォータービュー自動戦闘の技術デモみたいな印象を受けています。筆者がやったバージョンが良いのかもわかりませんが、プレイできないほどの処理落ちが発生せずにほぼ最後までクリアできました。

一方で、ゲームとしては割と単純な設計です。

右翼から回り込むか左翼から回り込むか、あるいは待つかくらいの戦略は取れるんですが、それでもあんまり完璧には戦えません。その場の雰囲気というか、味方のAIと指示が上手くはまると勝ちやすくなります。

そして何より厳しいのは、自機であるコックが負けるとゲームオーバーになることです。

そもそも、味方も主人公もカーソル位置に動く仕様上、主人公はほかの仲間と奪い合いをするので動きにくいのは当然です。また、この仕様があると主人公を後ろに下げようとすると自然に戦線が分断してしまうので後ろに下げづらいというのも厳しめです。

また、布陣というか編成をこちらで組むことができず、かなりバラバラな布陣で開始することになるのも厳しいです。

システム面で言うと、戦闘のリトライがゲーム開始からで、装備の付け替えという戦略性が取りにくくなっているのも地味に辛いです。

ストーリー面ではひたすら餌付けしてパクパクしていくシュールさが良いです。どれだけ敵対していてもパンを食わせれば皆仲間。

平たく言うと、勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなしと言ったゲームです。というか不思議の勝ちしかない。

筆者は何とかラスボスまでは倒せたんですが、メイドは無理でした。かんたんでメイドを突破するところまではそれでもいけるんですが、その次の将軍がどうあがいても無理。

49. 悪役令嬢の断罪まであと3ターン

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

20分

1.00.03

全ENDクリア

良かった点

サクサクと遊びやすい設計になっています

良いキャラクターでした

常時高いテンションでコメディを楽しめるキャラクターです

気になった点

レビュー 残された時間は3ターンですわ~~!

悪役令嬢の断罪まであと3ターンは、3回の行動でエンディングが分岐していくアドベンチャーゲームです。

プレイヤーが取れる行動は、主に話しかけることと探索することになります。ゲーム上には一つのマップしかないため、それぞれの行動は簡単に行うことができるでしょう。

このゲームにおいて特筆すべき点は、何といってもスピーディーな展開とノリの良さです。

加えて、そういったスピーディーな展開を支えているものの一つとして、個性豊かなキャラクターもまた挙げられます。

サクサクと悪役令嬢の物語を楽しんでいきましょう。

感想 世は大お嬢様時代なんだなあと思いました。

全体的にノリと勢いで構成されたゲームではあるんですが、遊びやすさでコーティングされているので、そのノリと勢いを不自由なく摂取できます。

特にクイックスタートが便利で、おかげで何のためらいもなく変な行動がとれます。Cスキップも相まって、色々とエンド分岐のために試すのが楽な構造になっています。

また、3ターン、つまりは3回の会話で分岐するという設計も良くて、適度に試しつつバリエーションも確保された範囲の選択肢数に感じました。

またキャラクターも良くて、特に主人公の造形が良いです。一番会話に絡むキャラクターなので、一番良いキャラクターであるべきなんですが、間違いなく一番良いキャラクターとなっていました。属性は盛れば盛るほど楽しいのかもしれません。

全体を通して、悪役令嬢ものの文脈をよく知らなくても割と楽しめる作品だったと思います。

なお、今ウディコンの明るいですわ担当になるかと思います。

50. エステラの冒険 第1章 エステラと古代文明の石板

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

5時間30分

1.04

完全クリア+

良かった点

色々な行動がとれるシミュレータ的な側面があります

時間に絡んで人の動きが変わる丁寧な作りです

気になった点

時間の調整をしにくいように思いました

睡眠が代替することが多いですが、9時以降しか寝れない制限などもあり辛めです

主人公以外文字送りできないので、物語を読みにくいです

レビュー 生活するRPG

エステラの冒険 第1章 エステラと古代文明の石板は、時間の制約により生活を意識させられるRPGです。

このゲームにおいては、プレイヤーのみならず、NPCも時間に縛られています。

また、主人公は様々なことを体験することができ、これも生活を強く感じさせる要因となっています。

物語の軸となるのは古代の謎です。古代文明の石板を巡り、その謎を少しずつ紐解いていくことになります。

各地の街を巡り、生活しつつNPCと交流し、イベントを進めて古代文明の謎を解き明かしていきましょう。

感想 RPGかと思ったら生活系というかシミュレータっぽさのほうが強い作品でした。

時間にからむところはかなり丁寧に作られていて、曜日や時間の概念で開いている店とかそこにいる人とかが変わってきます。

一方で、時間を動かすのは何らかの行動をとる以外ではアルバイトによる時間経過、宿屋に泊まる、といった行動しかできず、適度な時間操作はちょっと面倒です。

操作は全てマウスできるので、ある程度操作の使用感が良いんですが、システムの面ではやりにくいなと感じるものもあります。

また、食糧と主人公の状態はチェックしておきたい気持ちがありつつ、そこそこ遠いUIに存在しています。

これも含めて、戦闘システムや自身のスキルレベルなど、特に上げなくても物語進行上ではさしたる問題が発生しないシステムが多い印象でした。

物語については思っていたよりもかなりしっかりとあって、石板の謎を解明していきつつ、迫る陰謀が見える構造は良かったです。

ただ、文字送りができるのが主人公の言葉だけで、ほかのキャラクターの会話が全て表示後に消えるという仕様なので、会話劇が若干楽しみにくくはありました。

なお、先述したようにキャラクターは結構色々いて、それぞれの容姿が異なっています。町にいるモブみたいなキャラクターでさえ、固有名とグラフィックが割り当てられていました。

一応見れるエンドは全て見たと思っているんですが、なんとなく道中の選択肢による分岐もありそうです。

なお、最初は機械音声を聞くたびにぞわぞわしていてたんですが、ずっと聞き続けるうちにあんまり気にならなくなりました。恐らく慣れたんでしょうか。それもこれも、エステラがずっと話し続けてくれたおかげかもしれません。

51. 脳筋魔法使いは進学したい

ジャンル

作者

ノンフィールドデッキ構築ローグライト

なす太郎

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

1時間30分+α

1.05

NORMALクリア

良かった点

運と戦略性のバランスが良い塩梅でした

スキル選択などのランダム性から、リプレイ性が高いです

ストーリーやグラフィックの緩さが良かったです

複雑な設計ながら、遊びやすく練られたUIでした

機能性と安全性のトレードオフを上手くとっている印象です

気になった点

Very Hard はさすがに運要素が強い印象です

ただし、運が悪い時は大体早めにつぶれるのでリトライ性というか中毒性は高いです

レビュー ダイス運を知恵と戦略で乗り越えろ

ダイスの結果というものは、人間の操作の及ぶところではない、覆すことのできない領域です。

このゲームのベースはノンフィールドRPGとなっています。一歩一歩進んでいき、その一歩ごとに戦闘と様々なイベントがそれぞれ待ち構えています。

また、そういった戦闘やイベント以外にも、時間がクリアの障害として立ちふさがってきます。

ゲームのメインとなる戦闘においては、ダイス運がカギです。振ったダイスの出目によって、使用するスキルやその威力が決定づけられるため、敵を上手く倒し切れるかどうかはそこそこ運次第となります。

戦闘において運を乗り越えて勝利をつかむには、そのような事前の下準備が不可欠となってきます。

このように、高いランダム性がゆえに周回ごとに異なる戦略を立てる必要があり、フレキシブルな立ち回りが求められるゲームとなっています。

このゲームは、周回ごとに得られるスキルが変わり、目指したい構成も変化していき、プレイする度に様々な楽しみ方ができる作品となっています。何度でもプレイしたくなる中毒性があることは疑いありません。

感想 全部プレイしようとする人のトラップの一つです。ローグライトは沼ると無限にやれてしまうんですが、この作品は例に漏れず無限にやれるだけのポテンシャルがあります。

なお、ダイスによるローグライトだと最近ならDicey Dungeons あたりが思いつきますが、未プレイなので比較評価はできません。もしかしたら近い内容があるかもしれませんが、そこは流してください。

ダイスというのは本来的に運の要素が強く出るので、ローグライトのランダム性と上手く噛み合った要素だと思います。

しかも、その手札選択の行為自体にさえランダム性が有るので、プレイごとにプレイ体験が違うのも良いです。

このあたりの、運によって当意即妙な立ち回りは要求されるけれど、極端な運ゲーにはならないバランス調整は良く完成されていると感じています。

とはいえ、ダイスベースではあるので、どうにもならない不運が起きたりはします。

攻略の話になりますが、筆者はVery Hardのラストで敗北しているのであんまり参考にはならないです。

Normalクリア時の編成はガチ脳筋、深呼吸によるバフかけた腕と足の4サイコロ攻撃によるごり押しでした。

Very Hard で一番惜しいところまで行った時は、ガチ脳筋、アドレナリン、深呼吸のバフによるごり押しでした。変化がない。

ストーリーはあってないようなものではあるんですが、適当な名前付けが好きです。そもそもテキトゥーナ魔法学校なので。敵のグラフィックも含めて緩い感じが好みでした。

UIの面で言うと、割と複雑な設計のゲームですが、かなり遊びやすいレベルに落とし込まれていると思います。

若干誤操作の起きやすい設計だとは思っているんですが、順列の入れ替えなどでユーザーが誤操作を起こしにくくできるようにしつつ、機能性を優先したものだと感じています。いちいち聞かれたんじゃ鬱陶しいですからね。

ともあれ、ある程度遊びやすい沼を作ったものだからずぶずぶとはまりかけていました。

返す返すも何度もプレイしていて思うのは、Normal という難易度の、何度かやればまあクリアできるというバランスもさることながら、Very Hard という難易度の、軌道に乗ればクリアできそうでやっぱり難しいというバランスは本当によくできているなということです。

なお、ずっとこのゲームをローグライトと呼称していますが、永久アンロック要素などの持ち越し要素がなさそうなので、ローグライクと呼んでも良いかもしれません。

このゲームの中では、一応図鑑みたいな要素はありますが、結局挑む際は裸一貫で臨むことになります。

52. 割烹活法・神ノ七草

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間

1.02

クリア

良かった点

ボスごとに良いギミックバトルが楽しめます

状態異常管理ベースという特殊な戦闘システムが面白かったです

世界観がしっかりとありました

気になった点

散策の意義が不明瞭でした

用途としてはほぼ回復のためになりそうですが、ランダムイベントがあるためなかなか休憩できません

ある程度リスクがあれば回復できるかのギャンブルになりますが、リスクもそれほどないため、回復が引けるまで回すことも可能でした

レビュー 和服ギミックボスバトル

割烹活法・神ノ七草は、料理でボスを処理していくギミックバトルめいたノンフィールドRPGです。

各ステージのボスはそれぞれ専用のギミックを有しており、それを上手く対処していくことが攻略の上で重要な点となります。

料理には様々な種類が存在し、それぞれの性能や対応する状態異常が異なってきます。

また、ボスを攻略する上で重要なもう一つの点が、旨味と呼ばれるゲージを貯めることです。

なお、料理は食材から成り立ち、食材は道中の敵から入手することができるため、道中のノンフィールドもなおざりにはできません。備えあれば患いなしなので、雑魚敵からは、ありがたく食材を頂いておきましょう。

料理を活用して状態異常を取り回し、上手く立ち回ってボスを美味しく頂いていきましょう。

感想 全編通してギミックボスに上手く勝つゲームという感じです。

ベースは状態異常ギミックボスなので、状態異常の管理が何よりも大事になります。

一番ギミックっぽいのは蛇とラスボスですが、それ以外も状態異常のギミックをフル活用してきます。

とはいえ、ギミック自体は初見でもなんとかなるレベルの構造をしていて、基本的には殴るのがメインになるので難しすぎてリトライが必須というほどではありません。

料理のための素材集めについても、最初の方から連続素材入手攻撃があるので割とサクサクと集まります。また、図鑑を見ると特定の敵の出現率を上げられるので、特定素材の入手も割と容易になっています。便利。

ああなるほどそれで旨味が上がるのね、じゃあこういう料理を使って、みたいな考えで、理解、適用、結果が割と早く返ってくるので楽しめます。

個人的には蛇とラスボスのギミックが好きでした。

難易度で言うとニコミ火山が一番厳しくて、雪面に行ってなければクリアも覚束なかったように思います。一応できるのかな。温度操作はともかく吹きこぼれのギミックが良く分からないままごり押したので、今でも完全な解法は分かっていません。

なお、散策の設計については、実質的に回復したいから散策しているので他のイベントの必要性をあまり感じてはいませんでした。

ストーリーについては、あっさり目ですがちゃんとあります。どちらかと言えば、物語より世界観がしっかりとあるイメージです。七草周りの設定とか。

しかしクリア後部屋における和服に対するこだわりは凄いです。

リザルト

53. The Villagers side story ~僕たちの命、勇者様に託します~

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

4時間

1.02

クリア

良かった点

村という共同体に愛着を持てるゲームでした

一人一人の名無しのモブに至るまでキャラクター付けがなされています

戦闘バランスは良好でした

村人という視点が一貫して保たれたストーリーでした

気になった点

光と闇のギミックは見にくいだけで面白みがないかもしれません

レビュー 村人は生きる、その日が来るまで

ゲームにおける勇者とは、世界を巡り、魔王と渡り合う実力を身に着け、そして全ての人々の期待を背負って強大な悪を打ち倒す存在です。

このゲームでは、主人公たちは村というコミュニティを中心に、異変の調査をしていくことになります。そして、調査の過程で、主人公とその属する村は強大な敵のたくらみに巻き込まれてしまいます。

脅威と戦う戦闘システムはRPGとしてはオーソドックスながら、毎回異なるメンバーで挑むことにより新鮮な気持ちで戦いに挑めます。

このゲームの圧巻は、村人という視点をもって村を拠点とすることで、村に愛着が湧いてくる点にあります。

村人という視点でRPGを遊び直してみてはいかがでしょうか。

感想 村人の視点というのを徹底的に描くことでしか得られない物語というか世界というか、そういうものを感じられる良いRPGです。

漫画などで村人をベースとした物語を読んでは、結局勇者めいたことやるなあという気持ちになっていたので、こういう冒険はするけどあくまで村人として戦う人々の物語というのは良かったです。

当然名前がついている主要キャラに思い入れが出るのはそうなんですが、それ以外のただの村にいる一モブに対してさえも村人の一人としての愛着がわくのは面白い設計だなあと感じていました。

一度村という拠点そのものは動くことになりますが、人々の生活拠点というかその集合体的な存在であるところの村は最後まで継続して存在し続けるので、最後までこの村全体に愛着を持ち続けることができました。

事実、全く必要がないんですが村人一人一人にわざわざ話しかけに行ってから出発するようにしていました。ちゃんと一人一人に人生があるのを感じられる。

それと同じくして、ややコメディ調のイベントの数々も良い味を出しています。

その上で、メインイベントとしては最ものんきな話をやった後にあのイベントを差しはさむからこそ、コメディからの緩急でより質の高い物語に仕上がっています。

地上の人をさらうなどの行為をしつつも逆転の一手を模索していた王であったり、間違ったことであろうと自分の家族を守るために行っていた研究者であったり、非道の存在としてすら描けそうな人々も等しく戦った人々として描かれているのも好きです。

そろそろ戦闘の話をするんですが、戦闘バランスは割と良く、バフデバフが重要なタイプです。難度の高い戦略性は求められていませんが、ボスのギミックに上手く対応できないと負けるくらいの塩梅です。

その時々で仲間になるキャラの性質が異なるので、ちょっとした戦い方の変化も生まれるので、大ボスのギミック性も含めて飽きることなく遊べる印象でした。

一つだけ気になる点があるとすれば、自警団の人たちは戦い抜いていた割には初期装備がしょっぱいですね。こればっかりはゲーム都合上仕方がないんですが。そもそも初期レベルが低すぎないかという話もできてしまうので、あんまりメタ的には考えないほうが良さそうです。

また、ロケーションごとに異なるマップギミックが使われるなど、とにかく見目にも遊びにも飽きないように工夫が凝らされている印象も受けます。

それにしても、あの雪ステージの岩に隠された道は何だったんでしょう。想定プレイ時間を見た感じでは、この先にもう一波乱あるのかと思っていました。

54. ショートファンタジー 刻と天賦の綺譚

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

3時間30分

1.11

END1クリア

良かった点

とにかく要素が詰め込まれながらも、破綻なく完成されていました

フレーバーとしてRPGが機能していました

カンノーリが良いキャラクターをしていました

全体的に演出が良いです

気になった点

拠点マップがやや歩きにくく感じます

がれきに引っかかったり、導線がシンプルでなかったり、といったところが気になりました

レビュー 闇鍋ファンタジー

ショートファンタジー 刻と天賦の綺譚は、カイジ風のRPGめいた探索アドベンチャーのようなゲームです。

このゲームでは、命をかけた賭博場に足を踏み入れてしまった主人公、カンノーリを操作して、生き残るためにサブゲームに挑んでいくことになります。

また、一日に一度、ダンジョンに潜ってRPGを楽しむこともできます。

さらに、生存のためには仲間との団結も必要となります。時には入手したフォースを使いながら、ストーリー進行の過程で人々と交流を深めていきましょう。

こういった様々な要素をまとめ上げているのが、ギャグパートでも心を動かすシーンにおいてもいかんなく発揮されている、高い演出力になります。

様々な苦難を乗り越えて、強大な敵に挑んでいきませんか。

感想 作者さんがすっぽんクエストの方とショートファンタジーの方なので、闇鍋と王道ファンタジーっぽいものが良い意味で悪魔合体した作品です。

このゲームを闇鍋だと思っているのでどこから話すべきか迷っているんですが、とりあえずカイジから話しておきます。

それはそれとして、序盤の進行はカイジADV、RPGを添えてという感じです。それぞれの人々の現在の状態が表示されつつ、少しずつ何かが進行していく様を感じられます。

RPG部分については基本的にはダンジョンに潜るところになります。

そうしてカイジADVパートを抜けると、本編のRPGパートっぽいものが進行するようになるんですが、それでも依然としてカイジADVパートも継続して行われていきます。

ADVパートの大演目みたいなところのある人間カーリングの完成度はかなり高くて、これだけでもうまく作ればウディコンに出せそうなレベルです。

一方で本編RPGパートの戦闘バランスもざっくり目な印象で、ダンジョンでもそうなんですが、連続攻撃技をぶんぶん振るタイプの戦いになります。

ただ、このRPGの戦闘があったからこそ活きる物語もあったので、フレーバーとしてはうまく活用されていた印象です。機械人形の下りとかラストダンジョンの表現としては、これ以上なかったように思います。

その物語の話をすると、この作品は今ウディコンの熱いですわ担当だと思っています。コメディ担当でもあるかもしれないけれど。関西弁のほうはいったんおいてください。

また、カンノーリがああいった明るいキャラクターだからこそ、エクレールのことを少しだけ好意的に見れるという側面があると思います。控えめに言ってもエクレール、自己中心的なクズみたいなところがあるので。この辺もすっぽんの方という感じがしますね。シュンリほどではないと思いますが。

全体的に演出能力が高いのも効いていて、見せの場面で魅せてくる能力の高さが光っています。

そういった展開を随所に挟みつつも、終盤の展開はまごうことなき王道ファンタジー然としたもので、主人公の精神的な強さも描かれるものとなっています。

なお筆者は初手でTrueまで行ったので、残りのENDを回収できていないのですが、Normal回収はストンダを見捨てるのが一番楽そうで、Badはちょっとだけ面倒だなあと感じています。そもそも見捨てるのが忍びない。筆者はUndertaleも結局Gルートをやってないメンタルをしているので。

ちなみにどうでもいいんですが、ストンダについて、ドット絵の関係なのかずっと肌色の悪いおばあちゃんに見えていました。何となくそう見えませんか。

書きそびれていた話として、拠点マップがやや歩きにくいことだけ若干気になっていました。

55. 悪魔の本を捲りて

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間30分

1.4

クリア+

良かった点

完全情報戦闘バトルの趣がありました

きちんとメタれば戦闘バランスは良かったです

短編として良く落とし込まれている物語でした

気になった点

素材値で一括管理されたため、構成の自由度が下がった印象があります

半ば必須の耐性などに振るとスキルがあまり自由に使えません

レビュー ひたすら戦い抜け

悪魔の本を捲りては、戦闘をメインとしたRPGです。

このゲームでは、戦いに挑む前に敵の性質や弱点があらかじめ予告されます。

このメタ戦略的なシステムを支えているのは、シンプルかつ何度でも振り直せる素材値をベースとした成長システムです。

各ストーリーの終わりに待ち構えているボスともなると、事前の情報があっても強力な性能を持っています。

感想 戦略ゲーというか、最初に与えられた条件をもとにメタって勝つゲームです。

その結果、あまりにも快勝しすぎていて、セーブを忘れて二度進行を消し飛ばしています。

話を戻して戦闘バランスについてですが、メタれば勝てるし、そうでなければ泥仕合か敗北する良いバランスです。

全体のバランスとしては、おまけボスというか強敵に類する敵とラスボスを除けばそれほど強いわけでもなく、ボスがやや強い程度のバランスなので、詰まらずに進めることができました。

なお裏ボスは結構強くて、最初に挑んだ時は大技一発で沈みました。必中+防御無視+クリティカルを耐えるのは無謀だったようです。エンジェルグレイスに頼りすぎた。

そもそも、それ以外のスキルを活用しようとすると素材値の壁に阻まれるというのがあります。

個人的なケースですが、まず異常耐性をつけて、次に属性耐性に割り振って、とすると残るのはわずかで、それを能力上昇に割り振るとあんまり残りません。アイテムとの食い合いですが、スキル自体相手の弱点を攻撃できるものが一つあれば事足りる場合が多く、アイテムにリソースを優先するケースも間々ありました。

物語については毎回うまく短編に落とし込まれている方なので、今回も綺麗に短編としてオチがついていました。掌編の連なりみたいな構成もしているので、個人的には好みです。

しかし、ラペオーが活発化したのはプレイヤーのせいと見て良いんでしょうか。我々がこの物語を始めたばっかりに。ただ、観測する前から悪魔の本が悪さをしていたっぽい描写もあるので、この辺は何とも言えません。

56. wisdom of history

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間

1.0相当

クリア

良かった点

勉強にもなるRPGというコンセプトが良かったです

グラフィックの雰囲気が良いです

気になった点

いくつか嘘や謎解きの不具合らしきものが散見されます

中盤以降はNPCもいないダンジョンを淡々と進むだけになってしまいます

レビュー ちょっと学べるRPG

wisdom of historyは、学習要素があるRPGです。

序盤の内は、RPGを遊びつつ、学びの要素がある選択肢のもと洞窟を抜けていくことになります。

中盤以降は、ダークファンタジーめいたRPGを遊んでいくことになります。

ややお勉強をしつつRPGを遊んではみませんか。

感想 お勉強RPGというコンセプトは良くて、実際にそこそこ勉強ができます。性質上、計算よりは暗記偏重にはなりますが。

勉強面で言うと、古文攻撃はあんまり意味をなしていなくて、殴って毒を与えるゲームになっています。

また、謎解きは実質本を覚えておく暗記です。加えて、本には嘘が書かれています。

ストーリーについては、反抗期を急に迎えた娘みたいな印象です。いきなり姉を臆病者呼ばわりしだすとは思わなかった。

そもそもファンタジーっぽい世界観と古文というミスマッチ感が最後までぬぐえなかったところもあります。通貨単位が銭なのは地味に引っかかってしまいました。

その他、マップチップの上下関係が怪しかったり、左の家に入って右から出てきたり、城の二階から戻ると石の中にいる状態で詰んだりと、あんまりテストプレイしていなさそうな気配を感じています。

そういったゲーム性が詰め切れていなかったり、バグが取り切れていない所はありますが、グラフィックの雰囲気とかコンセプトは良かったと思います。

57. 突撃そのへんの遺跡

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

20分

1.00

クリア

良かった点

短くギミックバトルが遊べる作品でした

MPという概念が切り捨てられているおかげで、純粋に戦略性を楽しめます

気になった点

レビュー お手軽ギミックバトル

突撃そのへんの遺跡は、サクッと遊べるギミックバトル中心のゲームです。

各ボスが持っている特徴は独特で、強みでもあり弱点ともなり得ます。

一方で、このゲームにはレベルやMPといった概念はありません。そのため、各ボスを倒せるかどうかについては、純粋に戦略性が試されることになります。

敵をつぶさに観察し、ギミックを読み取り上手くさばいて勝利を目指してみませんか。

感想 お手軽にギミックバトルが楽しめる作品です。

ギミック自体は戦っていれば理解できる範囲なので、ちゃんと考えれば初見でも突破は可能です。ボスのHPも極端に高かったりはしないので、サクッと戦闘を楽しもうという程度で終わります。

スキルにMP消費が無いのもかなり思い切った取捨選択だと思うんですが、それが良く働いていてシンプルに戦闘パズルを楽しめます。リソース管理をここに持ち込まないのが良い。

ラスボスだけはギミック以外でも普通に強くはありますが、それでも大ギミックをどうにかすると楽になるように設計されています。

よくあるJRPGだと、強敵が目の前にある場合、それを倒すためにはいくつかの手段がありえます。

物語もあってないような緩いものなので、本当に戦闘だけサクッと楽しむのに向いています。

58. Moonet

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

1時間30分

1.03

クリア

良かった点

世界観が良かったです

ねねねというキャラクターが良い立ち回りをしていました

戦闘は良い具合に歯ごたえがあります

気になった点

たぬきから最高のアイテムを取得できるのかが気になっています

レビュー 不思議な世界の不思議なお話

Moonetは、不思議な世界観の中で紡がれるRPGです。

このゲームの魅力的な点は、可愛らしいグラフィックで彩られたふわふわした世界観になります。

また、RPGとしても堅実な設計をしています。戦闘面ではそこそこ歯応えがある難易度となっており、ボス戦ともなれば苦戦するかもしれません。

ストーリーを進めていき、この不思議な世界の秘密に迫っていきませんか。

感想 世界観のふわふわさに良い意味で似つかわしくない展開の連続で良かったです。

グラフィックは可愛らしめで、キャラクターもそういう雰囲気ですし、中盤くらいまではそれっぽい展開に見えるんですが、中盤から終盤は怒涛の展開が待ち受けています。あるぱぅ、やってることが鬼畜の所業でしかない。

ストーリー展開それ自体は結構特殊かつ飛び飛びの印象を受けるのでつかみにくくはあるんですが、芯は外していないのと、もともと不思議な世界観のおかげで受け入れながら進められます。

また、戦闘もそこそこ歯応えがあって、特にボス戦が意外と難しいです。ちゃんとレベル上げをしていても、アイテムをケチると負けます。

また、その戦闘前にある生きた化石の存在は結構便利です。ここからボスという標識でもあるし、推奨レベルを話すのでとりあえず話しかけておくと良いです。

なお、ニケかダヨ、リセットしてみた感じ、外れるかどうかが一意に決まってるのかなと感じました。

細かいところで言うと、ちゃんとはしごを車いすで通れない表現をするなどの細かすぎるポイントが好きです。それはそうなんですが、ちゃんとマップで表現されているというのが良かった。

しかし、イッツアトゥルーワールドのネタ、ウディコンで二度も被るとは思いませんでしたね。

ちなみに、恐らく第11回の filled with love の作者さんであり、スターシステムが使われているので一部キャラに見覚えがあったりします。ねねね博士は前作でも好きなキャラであって、今作でも好きなキャラです。ああいうテンションが好きというきらいがあります。

59. エムロード

ジャンル

作者

RPG

Chike Chicken

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

1時間30分

7/22

クリア

良かった点

まっとうにRPGとして完成されています

パズルをするような場所でエンカウントしませんでした

気になった点

ただ歩いて戻るような箇所があって辛めでした

細かく気になるところがあります

ワールドマップの水辺があまり凝られていないなどの致命でないレベルです

レビュー 王道RPG

エムロードは、ウディタデフォルトの仕組みで作られた真っ当なRPGです。

ゲーム性はシンプルで、ダンジョンを攻略して進めることで、物語もまた進んでいく形式です。

奇をてらったところのないRPGを遊んではみませんか。

感想 ウディタデフォルトシステムでちゃんと作られたRPGという感じです。

戦闘面で気になったところと言えば主人公のデフォ速度がコウモリに負けていて、0ダメージなのに麻痺付きの攻撃をかましてきて遅延行動をするくらいです。

個人的に良かったのはパズル部屋でエンカウントしない設計で、パズル中はパズルに集中させてくれます。パズルやっているのに戦闘すると何をやっているのか忘れてしまうので助かります。

また、細かい話になるんですが、ボタンのかけらが初見では小さすぎて見逃しかけたんですが、最初に遭遇した部屋が暗号部屋だったので何かあるはずだという気持ちで発見できました。

あとは、何も理由が無いのに歩いて戻らせるな教の信者なので、そういう場面が散見されたのは若干辛めでした。あの剣についても、わざわざ取りに戻るには大分遠いなあという気持ちになっています。

ワールドマップの水辺があまり凝られていないとか、後半の重要アイテムをくれる人がなぜかカメレオンの格好をしているとか、城の壁が分かりにくい時があるとか、微妙に気になるところはありますが、どれも致命的というほどではないので最後まで遊べます。

ちなみに筆者は名前入力があると必ず空白を入力する人なんですが、この作品ではそのまま空白になりました。特にコテハンを持たない身としてはデフォルト名があるタイプが好きなんですが、空白チェックだけのパターンもあったりします。この辺はゲームによりますね。

60. うさぎパンチ

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

40分

1.0.0

全ボス撃破

良かった点

全てがミニゲーム然としていて良かったです

隠し要素の隠し方の塩梅がちょうど良いです

気になった点

レベル制があまり必要に思えませんでした

ステージごとのレベルカーブを作るためだとは思います

レビュー キーボードと指を犠牲にハイスコアを目指そう

うさぎパンチは、キーボードを連打していくミニゲームです。

相手の体力を削り切るには、とにかくキーを連打してパンチを打ち込んでいく必要があります。キーボードを壊す勢いで打ち込んでいきましょう。

また、戦う前の連打イベントをこなしていくと、コインが集まっていきます。

相手との戦いで得た経験、そしてコインを稼いで得た強化があれば、並みいる強敵も連打で倒していくことができます。

感想 指がぶっ壊れそうなレベルで連打するゲームです。キーボードも危ないかもしれない。

個人的にはUIが好きで、ミニゲーム然としていながらも、ゲームゲームしている遊び心のあるUIという感じで良かったです。

隠し要素についても功績に明示されているので探そうと思えば探すことができて良い印象でした。なお、筆者が最後に見つけたのは練習場でした。練習いらないなと感じていたので。

ゲーム性としては単純に連打が楽しめるので、連打ゲーとして良かったです。シャドーを手に入れてからの別次元の火力によるテコ入れもあって、ただの連打ながら最後まで遊べました。

全体的にサクッと遊べるミニゲーム枠として高い完成度だなあと感じました。

なお、レベルの概念があるので、最初にあんまり時間を極める必要はありません。

ストーリーについては、何も語らずに拳でひたすらぶっ飛ばしていくうさぎのキャラが良かったです。ゲーム性に対してぴったりのキャラでした。プレイヤーは殴るしかないので、そのやることとマッチした主人公です。

61. アビスエクスプローラ

ジャンル

作者

ノンフィールドリソース管理RPG

鏡読み

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

40分

1.01

クリア

良かった点

カジュアルにノンフィールドRPGを楽しめます

難易度のバランスがちょうど良いです

パッシブスキルの変化で遊び味を変えて楽しめました

気になった点

アイテムを良く拾うので、取捨選択の判断をするイベントが多めに感じました

アイテム欄を埋めると発生しなくなるので、制御可能ではあります

レビュー 歩んで戦うノンフィールドRPG

アビスエクスプローラは、拾ったアイテムを活用するノンフィールドRPGです。

プレイヤーはノンフィールドのステージを一歩一歩進んでいき、いくつか進むごとに敵と遭遇して戦うことになります。会敵した相手を倒すためには、その道中で拾ったアイテムが重要となります。

進む過程の時々で拾うことになるアイテムは、攻撃手段、防御手段、回復手段と様々です。加えて、それぞれの性能差や特徴も様々となっています。

接近される前に倒すためにリーチの長い武器を集める、接近されても継戦するために回復薬を集めた上で威力の高い近接武器を集める、敵を見て柔軟に対応を変えるためにバリエーションを確保する、など自分に合った戦い方を模索していきましょう。

また、敵を倒すことで得られる魂性を一定数集めることでレベルアップも可能です。敵を倒した後に、必要であれば忘れず行っておきましょう。

残すアイテムをどれにするか、敵に消費するアイテムはどうするか、被弾を受け入れてでも消費をケチるべきか、魂性を使ってでも回復するべきか、このゲームにおいては様々な局面で取捨選択の意思判断が求められます。

感想 物凄くシンプルにノンフィールドRPGが楽しめる作品です。

消費性のアイテムを拾いつつ、それらを上手く活用して敵を打ち倒しつつ進むゲームです。

逆に、道中良くアイテムを拾うので、500歩目指す時はやや面倒になってきます。

筆者のプレイ履歴としては、コロリーヌで負けて、転生して矢と脳筋を引いた結果、矢の高火力と脳筋の武器無しでごり押しました。天は筆者が脳筋ごり押しが好きだということを知っているらしい。

その後、コロリーヌで再度プレイして、今度はちゃんとリソースを余らせてクリアさせました。

全体的には、アイテムをそこそこ多めに拾えることもあって、バランス的には平易めでありつつ、道中のボスをどう処理するかの難易度が残っている良い塩梅だなあと感じました。ラスボスは抜けて火力と体力があるのも厳しくて良いです。

UIについて言及すると、たまに意図しないアイテムを捨てることもありましたが、おおよそ操作ミスに類する行為でした。ここでいちいち確認をはさむと面倒になること疑いないので、この設計が正しそうに思います。

また、何度もプレイするとパッシブスキルも変化して、それによって遊び味が色々変わるんだろうなあとも思っています。実際、最初のプレイ時と脳筋時ではかなり異なったプレイングが楽しめました。

とにかくゲームとして、ふっとやれるちょうどいいサイズのゲームという感じがします。これを書いている間にも確認がてら一週クリアしました。

62. Reversible Island

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間

1.0.0

救助

良かった点

良い雰囲気のグラフィックとBGMでした

リバーシを援用したパズルというアイデアが面白いです

気になった点

ギミックの広がりがあまり無いので、15ステージ目くらいから飽きやすく思います

性質上、妨害されるほど択が絞られて作業的になってしまいました

一手戻しが欲しかったです

レビュー リバーシ・パズル

Reversible Islandは、リバーシをモチーフとしたパズルゲームです。ただし、ややアクション的な要素も入っています。

このゲームの道を作っていく仕組みはリバーシの上に成り立っています。

とはいえ、陸地だけを作っていれば安全ではありません。あくまでもリバーシであり、交互に打つ必要がある以上、浅瀬が無くなってしまうと詰みになってしまいます。

さらに、ステージが進むにつれて、その難易度はますます上がっていきます。

このように頭を使い、画面とにらめっこするゲームではありますが、プレイ中は淡いグラフィックと優しいBGMにより落ち着いた雰囲気が醸成されています。

感想 最初のタイトルというかゲームシーンからして雰囲気が良いので良いゲームです。最初の画面の印象値という意味では、今回のウディコンでも一番良いかもしれない。

パズルという性質上、画面をずっと見続けるし同じステージをかなり長い時間プレイすることになります。

ゲーム性も面白くて、陸地をある程度作らないといけないし、地続きである必要がある、しかし浅瀬を減らしすぎるとオセロの都合上詰みが発生するという良い仕組みでした。

一方で、オセロとしての盤面形成以外に大きなギミックがあんまりないので、5ステージから10ステージやる分には良いパズルなんですが、20ステージもやると大分食傷気味になってきます。

地形の封鎖である程度パズル的な違いは出していて、16ステージの逆引きみたいな面白いパズルもあるんですが、妨害されればされるほど択が絞られる都合上、どうしても作業感が強くなってしまいます。

ゲームルールがシンプルにまとまっているのはそれはそれで良いことだと思うので、このあたりは難しいところだと感じています。複雑な効果のあるマスを追加したら今度は分かりにくくなりそうなので。

なお、プレイ時間的には1時間で18ステージ、2時間で20ステージをクリアしているので、露骨に後半で時間を取られています。

あとは、一手戻しがあれば助かった場面はあるので欲しい気持ちもあります。主にミスのリカバリーですが。

63. MoonCaliz -ムーンカリス-

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

2時間+2時間

1.03

全END(Another以外)

良かった点

グラフィックが美しかったです

加えて、美麗なグラフィックをいかんなく活用した演出でした

感情の描写密度の濃い物語でした

気になった点

レビュー 美しき青の世界で

MoonCaliz -ムーンカリス-は、シューターが楽しめるアドベンチャーゲームです。

この世界はいくつかの扉で隔たれたエリアに分かれており、それぞれのエリアをクリアしていくことで次の扉に入ることができるようになっています。

戦闘においては、シューターアクションをこなすことになります。

そうした戦いを乗り越えた先で、この世界における二人の物語は結末を迎えることになります。

そして、この耽美な物語を彩るのは圧倒的に美麗できめ細やかなグラフィックです。物語の中で顔をもたげる危うさが、繊細さを感じられるイラストにより存分に表現されています。

この世界に閉じ込められた二人の物語を読んでいきましょう。

感想 画力が高いのはもはや言うまでもないことなんですが、演出というか表現能力も高いです。

物語の話をすると、まずはステージ構成の話になるんですが、ROOM4だけやたら強いというか難しいのは、精神世界的な強度というかトラウマとしての力を表しているんでしょうか。レベルカーブ的には厳しいんですが、表現としては良いように感じました。

また、前作に比べて登場人物が少なく、かつ両方とも喋るおかげで、感情がより直截的に描写されるようになったと感じています。有体に言えば大きい感情の描写密度が上がっていました。

ちなみに、筆者はプレイ時間2時間でBAD回収をして、残り2時間でNormal系のENDを回収しました。

なお、内容は軽度というか中度くらいのボーイズラブ要素を含んでいるので、その辺は理解して臨んだ方が良いかもしれません。

ゲーム性としては、シューターあるいはリズムゲームです。感覚的にはリズムゲームが近いんですが、音ハメしているわけではないので、説明するならシューターが適切そうです。

なお、キーボードとマウスどちらでもできるんですが、キーボードでやるとよりリズムゲームっぽさが増して、マウスでやるとシューターっぽさが増します。

グラフィックについてはどこを切り取っても美しくなっています。

また、主人公たちのグラフィックも綺麗に描かれていて、特に一枚絵はかなり綺麗です。

そして演出的なイベントにおける画の表現能力はさらに突き放された感覚を覚えます。その情景や持つ意味が美しいと呼べるかはさておいても、印象としては綺麗を振り切れて美しいとすら感じた作品でした。

64. 家への帰り道

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

20分

1.1

クリア

良かった点

シンプルにまとまっています

必要最小限の構成となっていました

気になった点

レビュー おうちにかえろう

家への帰り道は、シンプルな探索アドベンチャーです。

その身に降りかかったトラブルを解決するためにも、いろんなところを探索して解決の糸口を探し出していきましょう。

主人公が果たして無事に家に帰れるのかは、プレイヤーの手腕にかかっています。調べるべくを調べ、お家に帰してあげましょう。

感想 シンプルな探索ADVという印象です。本当にシンプル。

とにかく必要最小限の探索要素という設計になっていて、ちゃんと探索していればおのずと正解に辿り着けるようになっています。

なお、最初の歩行速度が遅くなっていて、これで探索やると面倒そうだなあと思っていたんですが、ちゃんと狐になると移動速度が上がるので問題はありません。あの遅さはあくまで演出的なものなので、これは杞憂でした。

個人的に気になる点を挙げるとすれば、家のBGMがないことくらいです。最初は無音のゲームかと思っていました。

ちなみに、細かい話になるんですが、このゲームはゲーム容量がかなり小さいです。恐らく、今回のウディコンの作品の中で一番Data.wolfが小さいのではないかと思っています。

65. まな☆がん えくすとりーむ

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

20分

1.00

クリア

良かった点

気になった点

シューティング時に、連射できる時とそうでない時があるように感じました

レビュー 色々アブないシューティング

まな☆がん えくすとりーむは、危険な香りのするシューター系のゲームです。

ちょっと危ない物語が展開される中、マナゴンと呼ばれる怪物を撃っていくゲームとなっています。

そうして指示通りにマナゴンを撃っていくうち、物語は思わぬ方向へ急展開を迎えていきます。

感想 ※この感想は筆者個人の感想であり、特定の団体などを代表するものではありません。また、特定の団体に対する誹謗中傷などの意図は一切ありません。

風刺作品かと思っていたら、思った以上にそのまますぎるという印象です。もはや風刺の域かも分かりません。全方位に対して直接的にディスってるんですが大丈夫なんでしょうか。

ストーリーは勢いである程度進行していくんですが、ちゃんと赤いマナゴンとか細かい伏線めいたものは張っています。ゲーム性に対してもちゃんと意味付けがされているのが面白いです。

ちなみに、これは野暮な話になるんですが、この手の作品を見ると毎回思うこととして、警察の初動があまりにも遅すぎて気になります。そこそこ時間が経過しているのに、一向に動きが無いので。

ゲームとしては通常のシューターという感じです。

時事が時事で、タイミングもあって大分ラインギリギリの作品という印象はあるんですが、主義主張の類がそれほど色濃く出ているわけではないので、恐らくラインの内側だろうなとは思っています。

66. 海賊黙示録

プレイ時間

プレイVer

クリア状況

1時間

1.03

クリア

良かった点

潮流を読んで航海していく楽しさがあります

熱い物語であり、良いキャラクターが描かれています